各研究分野

人口減少・高齢化等の人口構造の変化に対応した都市計画のあり方

人口減少・高齢社会に入った日本の都市を持続的に暮らしやすい街にしていくためには、都市構造や土地利用をよりふさわしい形に再整備していく必要があります。しかしそれは、これまでの拡大する人口・市街地に対応した都市づくりとは異なり、人口・生活サービス機能の維持や拠点的整備を図る区域等を設定したり、郊外部における市街地の拡散を防止したりするなどの、一部の住民に対してはいわゆる「痛みを伴う」側面が伴う場合も想定されます。

そこで当研究室では、都市の将来像アセスメントや土地の適性評価等の、合理的な根拠に基づく区域設定や「痛み」の少ない区域設定や都市整備等を行うための計画手法の研究や、そのために都市計画の現場で用いるツールの開発等に取り組んでいます。

市街地における維持・再編等の地区マネジメント方策に関する研究

わが国の都市において、今後の人口減少の進展と既に拡散してしまった市街地の現状を踏まえると、集約型都市構造の実現により都市の持続可能性を高めるためには、多くの都市で郊外市街地の何らかの維持・再編等の地区マネジメント方策の検討が必要と考えられます。

そこで本研究では、集約型都市構造の実現が迫られる人口減少下にある地方都市や大都市圏郊外都市を対象に、市街地の計画的縮退も含めた地区マネジメント方策のあり方を検討するとともに、その実施シナリオをいくつか検討した上で、その効果(特にコストと環境負荷)・実現性・適用性等について比較検討を行うことを目的として、他研究室と協力して取り組みました。

なお、本研究の一環として、小地域(町丁・字)単位での人口や世帯数の将来予測がMicrosoft Excel上で容易に行える「将来人口・世帯予測ツール」を作成、公開しています。

-

記者発表資料(2025年6月2日)

「最新の国勢調査に基づく将来世帯予測が可能に!~将来人口・世帯予測ツールVer.3(世帯予測実装版)を公開~」[PDF] New-

<(一社)社会基盤情報推進協議会(G空間情報センター)のサイトにリンクします。>

「小地域(町丁・字)を単位とした将来人口・世帯予測ツールV3(世帯予測実装版)」 New

-

<(一社)社会基盤情報推進協議会(G空間情報センター)のサイトにリンクします。>

-

記者発表資料(2024年6月6日)

「最新の国勢調査に基づく将来人口予測が可能に!~地区レベルの将来人口予測ツールを改良~」[PDF]-

<(一社)社会基盤情報推進協議会(G空間情報センター)のサイトにリンクします。>

「小地域(町丁・字)を単位とした将来人口・世帯予測ツールV3(R2国調対応版)」

-

<(一社)社会基盤情報推進協議会(G空間情報センター)のサイトにリンクします。>

-

国総研レポート2020(2020年4月)

「利用者ニーズを踏まえた『将来人口・世帯予測ツール』の改良と今後の展開」[PDF] -

国総研レポート2019(2019年4月)

「超高齢社会のニーズに対応した郊外低層専用住宅地におけるまちづくりに関する研究」[PDF] -

記者発表資料(2018年7月31日)

「最新の国勢調査に基づく将来人口予測が可能に!~地区レベルの将来人口予測ツールを改良~」[PDF]-

<(一社)社会基盤情報推進協議会(G空間情報センター)のサイトにリンクします。>

「小地域(町丁・字)を単位とした将来人口・世帯予測ツールV2(H27国調対応版)」

-

<(一社)社会基盤情報推進協議会(G空間情報センター)のサイトにリンクします。>

-

国総研レポート2015(2015年4月)

「人口減少都市における郊外市街地の計画的縮退のシナリオ案と評価」[PDF] -

国総研レポート2014(2014年4月)

「人口減少都市における市街地の計画的縮退のシナリオ案の作成」[PDF] -

国総研レポート2013(2013年4月)

「人口減少都市における市街地の計画的縮退のあり方に関する研究」[PDF] -

2015年度日本建築学会都市計画部門研究懇談会資料所蔵(2015年9月)

「モデル市街地設定に基づく計画的市街地縮退の効果に関する検討」[PDF]

地域居住支援機能の適正配置のマネジメントに関する研究

わが国は急速な人口減少・高齢化社会に突入し、都市の郊外部では、空き家・空き地の増加、地域コミュニティの衰退、生活利便施設等の撤退による生活の質の低下、地方公共団体の厳しい財政制約下での介護福祉費用の増大やインフラの維持管理対応等の都市問題が深刻化するおそれがあり、集約型都市構造への転換が今日の都市計画上の大きな課題となっています。子育て世帯から高齢者世帯までが安心して歩いて暮らせる集約型都市構造を形成するためには、生活利便施設、福祉施設、医療施設等の地域の居住を支える施設・サービス(以下、「地域居住支援機能」)を適正配置していくことが重要です。

本研究では、地域の人口・世帯構造が時間的かつ空間的に変動する中で、地域居住支援機能の必要量・不足量を空間的かつ時系列的に予測し、費用対効果に基づき施設の適正配置のマネジメントを行うための計画評価技術に関する技術開発を行いました。

- 国総研プロジェクト研究報告 第62号(2019年1月)

「地域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術の開発」

(第Ⅳ編 地域居住支援機能の地域別将来必要量及び適正配置の予測手法の開発) - 令和元年度「国総研 講演会」ポスター展示(2019年12月)

「医療・福祉施設の適正配置のマネジメントに関する研究 ~『地域居住支援機能適正配置予測プログラム』の開発~」[PDF]

土地の適性評価技術の研究

人口減少・高齢社会に入った日本の都市を持続的に暮らしやすい街にしていくためには、都市構造や土地利用をよりふさわしい形に再整備していく必要があります。しかし、それは郊外部への拡散防止や非効率地域からの撤退などの、いわゆる「痛みを伴う」施策を伴う場合も想定されます。こうした「痛みを伴う計画的な判断」に対していかに合理的な根拠を与えるのかについて、土地利用の適性を評価するという観点から研究に取り組みました。

- プログラム配布について

土地適性評価プログラム及びアクセシビリティ指標算出プログラムの 配布について

※ プログラムの新規配布は、終了しました。(2020年8月) - 国総研プロジェクト研究報告 第49号(2015年3月)

「都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた 土地適性評価技術に関する研究」 - 記者発表資料(2015年11月)

「都市の土地利用と交通利便性を評価するプログラムを公開します」[PDF] - 第13回環境研究シンポジウム発表ポスター(2015年11月)

「人口の減少・高齢化等に対応した持続可能な都市づくりを支えるための 技術開発」[PDF] - 国総研レポート2015(2015年4月)

「戦略的土地利用マネジメントのための土地適性評価プログラムの開発」[PDF] - 土地適性評価に関する技術開発の動向について (2013年5月) [PDF]

- 韓国の「土地適性評価」に基づいた開発コントロールの実際 (2009年11月)[PDF]

人口減少期における都市・地域の将来像アセスメントの研究

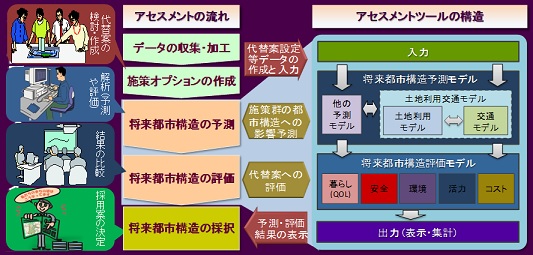

今後、人口の減少と高齢化が特に地方都市において進展し、財政・環境等の制約がさらに増大することを前提とすれば、持続可能な都市を構築するために「選択と集中」に基づく地区毎にメリハリをつけた都市施策が必須となると考えられます。こうした「選択と集中」にあたっては、施策やそれによって導かれる都市の将来像についての選択肢とそのメリット・デメリットを提示し、市民参加により選んでいくという、これまでと異なった客観的かつ透明な都市計画が必要とされると思われます。

そこで、都市の将来像や都市施策に関する選択肢を提示した上で、行政コストや生活の質、環境負荷等の持続可能性の観点から、これらのもたらす影響を事前に評価することを可能とするための、都市施策のアセスメント技術の体系の構築に他研究室と協力して取り組みました。

- 「都市の将来像アセスメントツール技術資料」[PDF]

- 国総研研究評価委員会における事後評価説明資料[PDF]

- 国総研レポート2012(2012年4月)

「持続可能な都市の構築と将来像アセスメント」[PDF] - 紹介ポスター「都市・地域の将来像アセスメントについて」[PDF]