維持管理の高度化・効率化

- 道路事業における基盤地図情報(GISデータ)の整備・更新および活用に関する研究

- 道路の区間IDによる位置参照方式

- ICTを活用した人の移動情報の基盤整備及び交通計画への適用に関する研究

- 大縮尺道路地図の整備・更新に関する共同研究

- 道路管理情報共有システムの開発

- 施設情報の分野横断的な利活用システムに関する研究

- 地理空間情報プラットフォームに関する研究

- 社会資本管理技術の開発

- 道路通信標準

道路事業における基盤地図情報(GISデータ)の整備・更新および活用に関する研究

国土交通省における道路管理業務は、舗装管理、境界確定、特車管理や行政相談など多岐にわたり、取り扱う情報も、車道や歩道などの道路構造をはじめ、事故多発箇所や占有物件など多種多様です。これらの情報は、位置(座標)によって地図に関連付けられるため、各業務間や道路管理者間、また組織間で横断的な地図を用いた情報共有の仕組みは有効と考えられます。

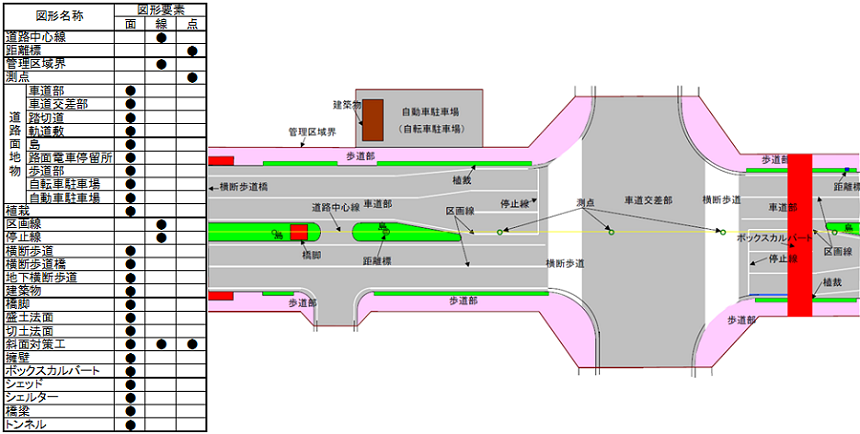

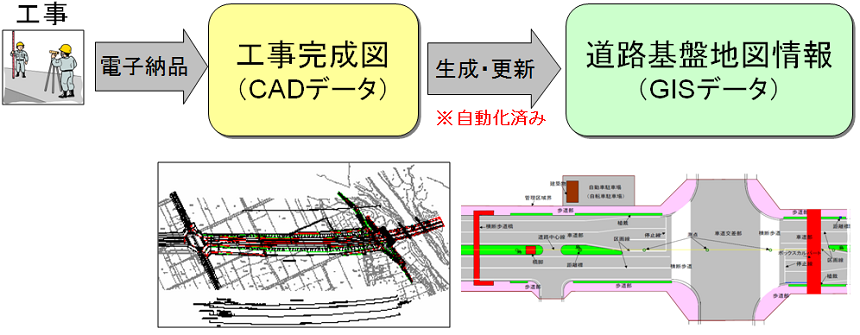

国土交通省では現在、GISアクションプログラム2010(平成19年3月)、地理空間情報活用推進基本法(平成19年8月)、地理空間情報の活用推進に関する行動計画(平成20年3月)、および国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005、2008(平成18年3月、平成21年3月)に基づき、道路基盤地図情報の整備を進めています。道路基盤地図情報とは、道路構造を表現する大縮尺のGISデータであり、平面的な道路形状および高さ情報から構成されています(図1参照)。この道路基盤地図情報は、前述したCALS/ECアクションプログラムに基づいた道路工事の電子納品の成果を用いて整備しています(図2参照)。

図1 道路基盤地図情報のイメージ

図2 道路基盤地図情報の整備の流れ

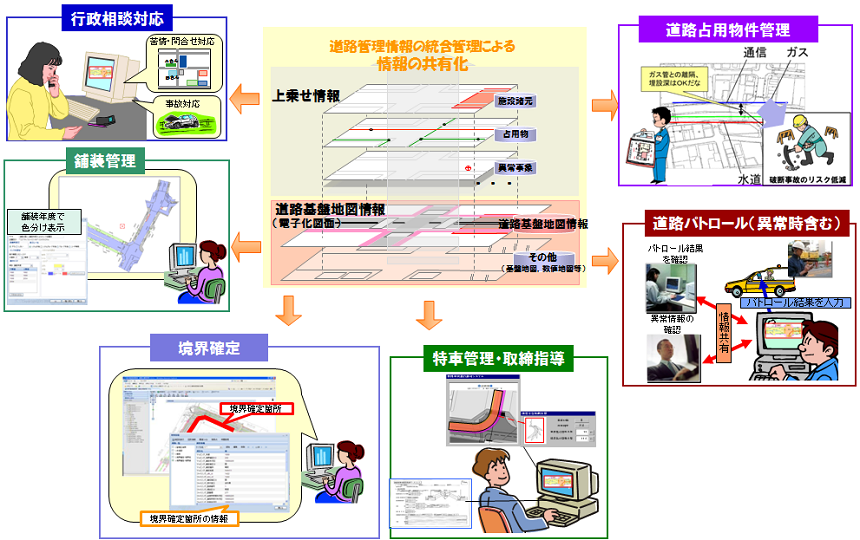

前述の整備と並行して、国総研では、道路基盤地図情報の未整備区間の効率的な整備・更新手法(参照:大縮尺道路地図の整備・更新に関する共同研究)や、道路管理業務における道路基盤地図情報の利活用に関する研究等を進めています。図3に示す通り、道路管理業務では、行政相談対応、舗装管理、境界確定、道路パトロール等への道路基盤地図情報の利活用を想定しています。

道路基盤地図情報に関するこれまでの研究成果は、道路工事完成図等作成支援サイト(http://www.nilim-cdrw.jp)にまとめられています。

図3 道路管理業務における道路基盤地図情報のイメージ

また、国道交通省では、災害情報や通行規制情報等の道路に関する様々な現地情報を迅速かつ均質に発信、蓄積、管理するための共通基盤として、道路基準点の整備・更新も進めています。

道路基準点とは、精度の高い位置情報を持った道路上の基準点をいいます。道路基準点は、道路基盤地図情報等の基盤的な情報に応用利用することができ、例えば、自治体、ナビ会社等、官民各種の機関が整備する地図を重ね合わせる基準に活用できるようになると想定しています。

現在、整備されている道路基準点は、道路基準点案内システム(http://www.road-refpoint.jp/)で確認することが可能です。

今までの主な取り組み

- 道路基盤地図情報を利用する「道路基盤Webマッピングシステム( http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/pdf/webmap/gaiyou.pdf)」の実用化に向けた研究

- 産官学による「大縮尺道路地図の整備・更新手法」の共同研究を立ち上げ、効率的に道路基盤地図情報を整備・更新する手法の検討( http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/gis/daisyukusyaku.html)

平成20年度~平成24年度の主な取り組み

- 道路工事完成図等作成要領(案)の策定

- 道路基盤地図情報製品仕様書(案)の策定

- CAD-GISコンバータの開発

- 道路基盤地図情報交換属性セット(案)の策定

詳細はこちら( http://www.nilim-cdrw.jp/index.html)

関連する論文・記事等(平成22年度から平成24年度)

- 国土交通省 国土技術政策総合研究所:2011年東日本大震災に対する国土技術政策総合研究所の取り組み3.3.14.2節 道路基準点・道路基盤地図情報の座標補正,国土技術政策総合研究所研究報告,No.52,pp.232-234,2013

- 横地 克謙,今井 龍一,井星 雄貴,佐々木 洋一,重高 浩一:大縮尺の道路地図を用いた道路管理の効率化に向けた取り組み,第37回土木情報学シンポジウム講演集,Vol.37,pp.9-12,2012

- 今井 龍一,佐々木 洋一:大縮尺の道路地図を用いた道路管理の効率化に向けた取組み,土木技術資料,No.54-3,pp.45-46,2012

- 湯浅 直美,今井 龍一,重高 浩一:道路基盤地図情報の整備・更新 ~道路管理の効率化へ向けた共通基盤~,第29回日本道路会議論文集,CD-ROM,2011

- 佐々木 洋一,今井 龍一,湯浅 直美:道路基盤地図情報を活用した道路管理の効率化に向けた取り組み,第29回日本道路会議論文集,CD-ROM,2011

- 今井 龍一,落合 修,重高 浩一,平城 正隆:道路基盤地図情報に関する産学の利用ニーズの調査,地理情報システム学会講演論文集,Vol.20,2011

※ 平成22年度より前の関連する論文・記事等についてはこちら( http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/seika.html)

(2013年7月更新)