雨掛かりと防水

雨じまいの例(軒の出、けらばの出)

都市部など、土地が狭く、建築面積や斜線制限などにより、軒やけらばの出を少なくするのは致し方ないですが、デザインの好みから軒やけらばの出を少なくすることがあります。

住宅検査機関によると、このような軒やけらばの少ない住宅の雨水浸入事例が多いと指摘されています。特に、軒の出やけらばの出がほとんど無く漏水リスクの高い、いわゆる「軒ゼロ」の住宅は、特に綿密な防水設計と施工が必要になります。

外壁面からの距離が確保された軒、けらば、庇は、外壁への雨掛かりを少なくして、雨水浸入のリスクを低下させるだけではなく、日射角度の高い夏季の日射を防ぐことが可能となり、冷房費用の削減にもつながります。

冬季は日射角度が緩くなりますので、著しく軒やけらばが長い場合を除き、これらが日差しを遮ることはありません。

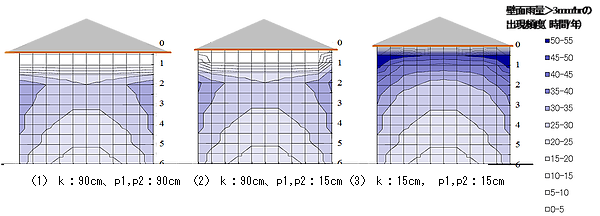

(東京2004年,北壁面,寄棟屋根,屋根勾配20°)

k:壁面に直角の軒の出、p1,p2:壁面の左右方向の軒の出

防水仕様の例(通気構法)

乾式外壁は、一般的に通気構法が採用されていますが、モルタル外壁などは下図に示す通り、通気構法だけではなく、直張り構法も数多く採用されています。通気構法の特徴や機能として、「雨水浸入防止」、「壁内の湿気の排出」、「熱の排出」などがあります。

通気構法と直張り構法を比較すると直張り構法の方が安価ですが、通気層の有無は、耐久性を確保する上で、極めて重要です。通気構法は、外装から雨水が浸入した場合でも、通気層の空間があるため、雨水は通気層を流下して、土台水切りより排出される可能性が高く、また、壁内が高含水率となった場合でも、通気層から湿気が排出されることが考えられます。重要

一方、モルタル外壁の直張り構法は通気層が無いため、防水紙から雨水浸入した場合、直接、下地材や断熱材を濡らすことになります。また、屋外側には透湿抵抗の高いアスファルトフェルトがあるため、乾燥しにくい状態となります。従って、雨水浸入防止、結露防止の両面から、通気構法を採用することが推奨されます。

合板が腐朽して剥がれ、モルタルと腐食した平ラスが露出している。

劣化事例

- 国総研資料 No. 「第Ⅲ章 木造外皮の設計施工に起因する不具合事例集」

外皮の推奨仕様例

- 国総研資料 No.975「第Ⅶ章 木造住宅外壁の劣化対策重点部位の推奨納まり図(案)」

- 国総研資料 No.779「木造住宅モルタル外壁の設計・施工に関する技術資料」

- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)、評価方法基準

- 公共建築木造工事標準仕様書

- 住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準

-

一般社団法人 日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説

JASS 12 屋根工事、JASS 15 左官工事、JASS 24 断熱工事、JASS 27 乾式外壁工事 - 住宅金融支援機構 木造住宅工事仕様書、枠組壁工法住宅工事仕様書

- 瓦屋根標準設計・施工 ガイドライン

- 鋼板製屋根・外壁の設計・施工・保全の手引き MSRW2014

- 窯業系(ようぎょうけい)サイディングと標準施工 第3版 (2017年4月発行)

- ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書(案) 2013.6.21 第1.0版

- 住宅省エネルギー技術施工技術者講習テキスト(一般社団法人 木を活かす建築推進協議会)

- サッシまわりの雨水浸入防止対策(木造住宅用・要約版、一般社団法人 日本サッシ協会)