プロジェクト

都市交通調査の深度化に向けた検討委員会

設立趣旨

全国都市交通特性調査の結果を用いたアクティビティ・ベースド・シミュレータのあり方等を検討し、効率的で多様な都市交通調査手法の構築を図ります。

アクティビティ・ベースド・シミュレータ(ABS)とは?

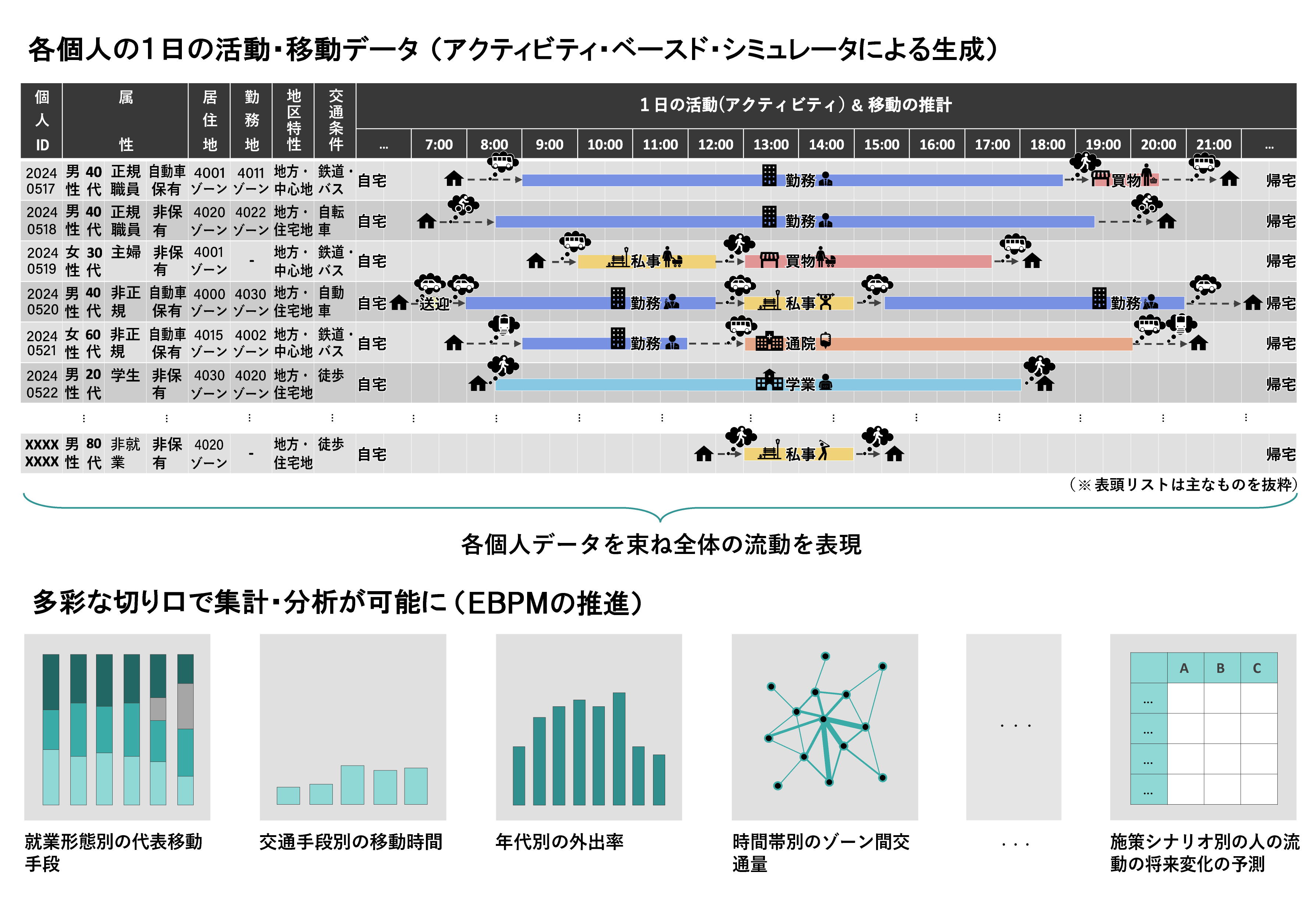

アクティビティ・ベースド・シミュレータは、都市圏における人の移動をマクロレベルで分析するためのシミュレータです。このシミュレータでは、個人の移動時の選択行動を、個人属性の違いを加味して確率的に推計する手法を採用しています。モデルでは、まず活動(アクティビティ)の発生を推計し、その活動を行うための移動が発生するという仕組みをとっています。活動の発生に対応して移動が発生する仕組みであることから、アクティビティ・ベースド・シミュレータと呼ばれます。

四段階推定法が交通量を直接に推計するのに対し、アクティビティ・ベースド・シミュレータでは個人単位での移動を確率的に推計します。推計された個々の移動を積み重ねて全体の流動を表現するため、交通量等だけでなく外出率や移動時間、トリップパターン等の多様な指標が算出でき、かつ、高齢者や自動車非保有者等の個人属性に応じた移動の分析を詳細に行うことが可能となります。

検討概要

近年、都市圏における人の移動をマクロレベルで分析するためのシミュレーションとして、人の移動を表現するアクティビティ・ベースド・シミュレータ(ABS)の開発・活用が進んでいます。ABSを用いることで、従来の四段階推定法では困難であった外出率や滞留人口等の多様な評価指標の算出や、高齢者や就業者・就学者等の個人属性の違いを踏まえた分析が可能となるため、政策的な活用ニーズは高いと考えられます。しかしながら、ABSを実行するためには、一人一人の行動ロジック(アクティビティ・ベースド・モデル:ABM)が必要となり、通常は各都市圏においてパーソントリップ調査を用いてこのモデルを構築する必要があるため、シミュレーション適用に係る検討コストが大きい点がABS活用において課題となっています。

また一方で、全国の各都市圏におけるパーソントリップ調査の実施は、調査コスト等といった地方公共団体の調査実施に係る負担が大きく、また施策検討のためのデータに対するニーズに応じたものとなっておらず、パーソントリップ調査の実施数自体が減少傾向にあります。さきのABSは、形式上個人単位のトリップを算出できるため、パーソントリップ調査のトリップのデータに類似した形の現況推計値を得ることが可能であるため、ABSが利用可能となることで、パーソントリップ調査を実施していない都市圏や標本数の小規模なパーソントリップ調査を実施した都市圏においても、ゾーン単位での現況推計データを得ることができ、現況把握や課題分析等を実施できるようになる可能性があります。

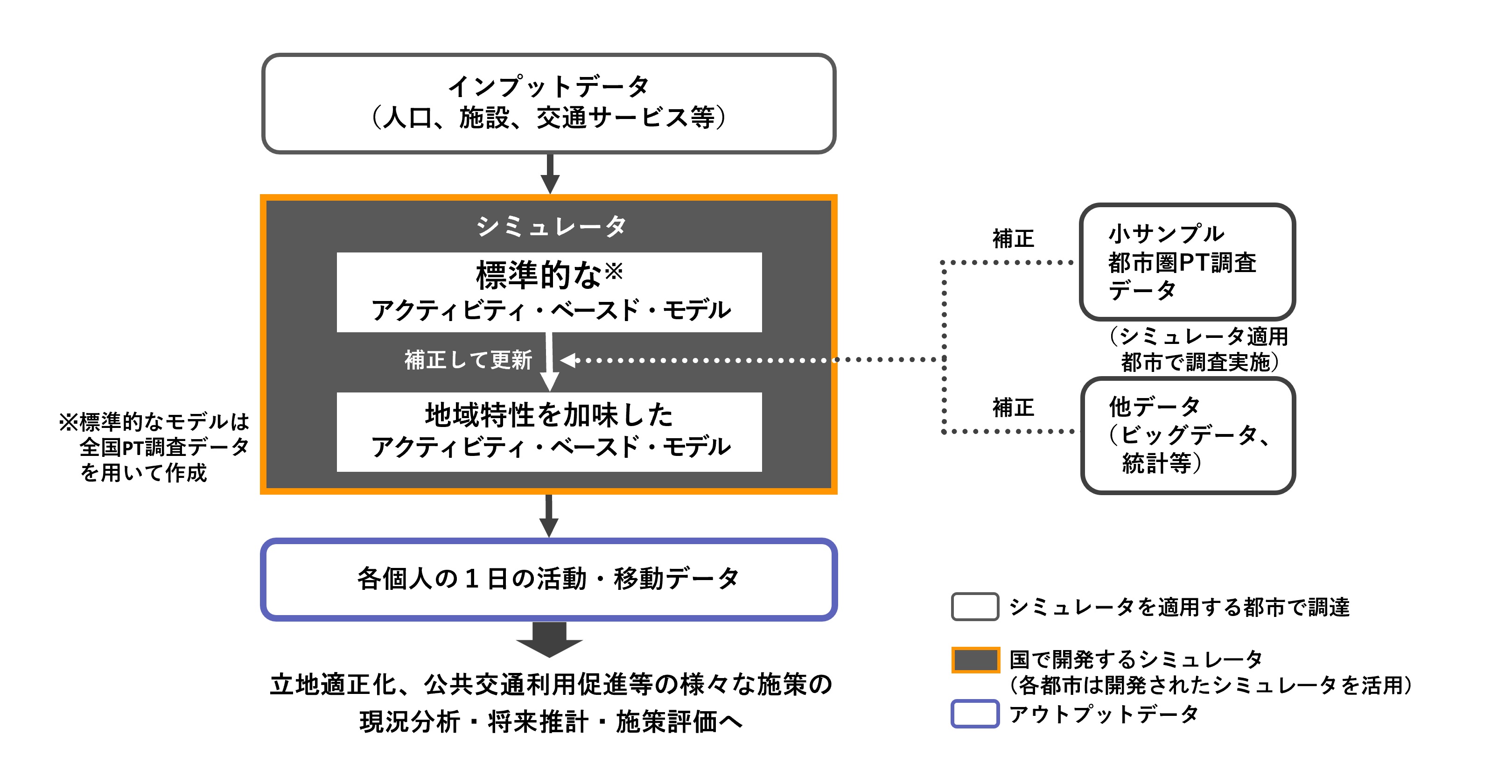

これらの状況を受け、効率的で多様な都市交通調査手法の構築のため、調査の選択肢の1つとして「アクティビティ・ベースド・シミュレータとパーソントリップ調査を連携させた調査手法」の構築を目指し、国土交通省国土技術政策総合研究所では、全国都市交通特性調査(全国PT調査)を用いて、ABSの開発検討を進めています。標準的なABSが利用可能になることで、各都市ではシミュレータを動かすために必要な人口、施設、交通等のインプットデータを準備すれば、その都市におけるシミュレーションが可能となり、パーソントリップ調査のトリップのデータに類似した形の現況推計値を得ることができます。また、標本数の小規模なパーソントリップ調査や、携帯電話基地局データをはじめとするビッグデータ等の移動実態のデータを用意することで、地域特性を加味したアクティビティ・ベースド・モデルへシミュレータを補正することができ、より地域特性を反映させた移動を推計することが可能となります。さらに、人口、施設、交通等のインプットデータを変化させることで、人口集約や交通サービス改善等の簡易的なシナリオ分析を可能とすることが期待されます。

(※なお、開発するシミュレータのアクティビティ・ベースド・モデルは、全国の平均的な移動をモデル化しているため、各都市圏で独自に構築したアクティビティ・ベースド・モデルと比較して地域特性が十分反映できていない可能性がある点に留意が必要です。)

委員名簿

林 和眞* 東京都市大学 大学院環境情報学研究科 都市生活学専攻 准教授

佐々木 邦明 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 教授

羽藤 英二◎ 東京大学大学院 工学系研究科 社会基盤学専攻 教授

原 祐輔 東北大学 大学院情報科学研究科 人間社会情報科学専攻 准教授

福田 大輔 東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授

◎委員長

*第1回~第3回まで参加

(2024年3月時点)

検討成果

「全国都市交通特性調査データを活用したアクティビティ・ベースド・シミュレータの開発・活用」を参照ください。

開催状況

第6回 (2024年3月28日)

第5回 (2024年2月13日)

第4回 (2023年12月6日)

第3回 (2023年3月9日)

第2回 (2023年1月25日)