+下水関連

+河川関連

+道路関連

−実験施設TOP

|

|

[水理模型実験施設]

河川で起こる現象は大変複雑で、計算だけで議論するのは困難です。河川を直接調べる現地調査では大きな労力が必要となり、前例のない現象を起こして、その結果の予測には限界があります。これらの問題点の解決に有効な情報を提供してくれるのが、水理模型実験です。国総研では3つの水理模型実験施設(河川水理実験施設、河川模型実験施設、水理共同実験棟)が設けられています。河川水理実験施設は、幅50m、長さ200mの上屋を有した室内施設です。施設内には、5つの河道模型と4つの実験水路が設置されています。

|

|

|

斐伊川放水路模型実験

|

河川模型実験施設は屋外にあり、広さ15haの広大な施設です。敷地内には最大で15の河川模型を設置することができます。

|

|

| 阿賀野川中流部河道模型 |

常願寺川河道模型 |

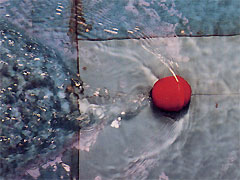

水理共同実験棟には、様々な付帯施設を有する水路群が設置されています。河川構造物の設計や河床変動対策工の研究、水理模型実験の改良に必要な基礎実験などに活用されています。

|

|

| 球体に作用する流体力の測定 |

川底桟工法の開発 |

[海洋沿岸実験施設、波浪実験水路]

海洋沿岸実験施設では、高潮・高波、津波、海岸侵食の危険から人々の生活を守るため、海岸保全に関する水理模型実験を行っています。

津波発生装置付起潮装置設置水槽(左側)の大きさは、長さ35m、幅30mで、深さは0.5mです。ここでは、1999年に災害のあった八代海湾奥部における高潮時の水理現象に関する実験を行いました。

潮流発生装置付不規則波平面水槽(右側)の大きさは、長さ24m、幅30mで、深さは1mあり、最大で高さ0.3mの波を発生させることができます。

また、波浪実験水路は、長さ140m、幅2m、深さ5mと長さ140m、幅0.6m、深さ1.4mの2本の水路があり、海浜変形に関する実験や堤防の破壊機構に関する実験等を行っています。

|

|

| 津波発生装置付起潮装置設置水槽 |

潮流発生装置付不規則波平面水槽 |

|

|

| 波浪実験水路 |

|

|