建築地と防災

住宅を長期間にわたって維持するためには、木材の腐朽や金属の腐食を防ぐだけではなく、津波、土砂崩れ、洪水などの自然災害による重大な人的・物的被害を受けにくい建設地域を選ぶとともに、地震や耐風時に大規模な損傷を受けないよう、耐震性能や耐風性能を確保することが前提となります。家族と我が家を災害から未然に守るため、これまでの災害史による教訓とWeb情報を活用しませんか?

?1.過去の主要な地震・津波

1)明治三陸地震

| 地震 | 1896年6月15日、19:32、Mj8.2-8.5 |

|---|---|

| 震源 | 岩手県釜石市の東方沖200km、最大震度2-3 |

| 津波 |

最大遡上高は、現大船渡市の38.2m、約30分後に到達 (2011年の東北地方太平洋沖地震では、40.1m) |

| 被害 | 死者21,959名 |

| 特徴 | 本地震は、三陸沖でM8.2~8.5の巨大地震であったが、震央が被災地より約200km離れた東方沖で発生したため、気象庁の資料によると被災地の最大震度は2~3しかなく、あまり気にとめる住民は少なく、津波が陸地へ到達するまで約30分間の猶予がありましたが、直前まで避難しないで津波にのまれています。 |

2)戦前・戦後による一連の地震

戦前、戦後となる昭和18年から昭和23年の5年以内に死者1,000名を超える地震被害が5回発生

(1年に約1回の頻度)しています。東南海地震、三河地震、南海地震では、津波が発生しており、三重県や和歌山県で著しい被害を受けています。

昭和18年~23年までの地震被害(気象庁)

3)北海道南西沖地震

【過去の地震津波】北海道南西沖地震津波(1993年7月12日)(群馬大学)

| 地震 | 1993年7月12日、22:17、Mj7.8、震源:北海道奥尻島北方沖、最大震度6(推定) |

|---|---|

| 津波 | 最大遡上高は、藻内地区において31.7m |

| 被害 | 死者202名、行方不明28名 |

| 特徴 | 地震が発生した4~5分後に津波が奥尻島へ到達し、特に青苗地区は津波と火災などにより甚大な被害を受けました。 |

4)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)

| 地震 | 2011年3月11日、14:46、Mw9.0 |

|---|---|

| 震源 | 宮城県仙台市の東方沖70km、最大震度7 |

| 津波 | 最大遡上高は、岩手県大船渡市の綾里湾(りょうりわん)において40.1m |

| 被害 | 死者19,418名、行方不明者2,592名 |

| 特徴 | 国内観測史上最大規模の地震であり、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸で非常に高い津波を受け、各地で甚大な被害が発生。 |

| 参考 資料 |

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(気象庁) 東北地方太平洋沖地震による津波の浸水域(国土地理院) 浸水域では、同程度の津波が発生した場合、繰り返し浸水する恐れがあります。 |

地震・津波は、自然現象ですので、発生時期、時間(就寝、避難、火気の使用)、震源地、規模、地震波の特性などを詳細に予知することは、困難となっています。従って、深夜の就寝中に小さな地震が発生し、その後に巨大な津波が襲ったり、地震直後に津波が襲来したりすることも考えられます。

気象庁の「津波について」によると、高さ30cmの小さな津波でも立っていることが困難となって危険であり、高さ1mを超えると木造家屋に被害が出始めます。

2.将来の災害予測

我が国は、上記のような地震や津波により甚大な被害を繰り返してきた歴史があり、近年では想定されていなかった地域においても巨大地震が発生していますので、新築時には予め対応策を十分に検討されることが望まれます。気象庁では東海地震発生の切迫性が公表され、内閣府では、南海トラフ巨大地震、首都直下地震が想定されています。

1)南海トラフ巨大地震の被害想定

市町村別の津波高さ、津波到達時間、最大震度を想定(内閣府)。

地震発生確率は30年以内に70%程度、想定死者数:323,000人となります。

内閣府「報道発表資料一式(平成24年8月29日発表)」

津波被害:「資料1-5都府県別市町村別津波到達時間一覧表」を参照

地震被害:「資料1-6市町村別最大震度一覧表」を参照

「山梨県」、「静岡県」、「愛知県」、「三重県」、「兵庫県」、「和歌山県」、「徳島県」、「香川県」、「愛媛県」、「高知県」、「宮崎県」に震度7が想定されています。

駿河湾内にある駿河トラフから四国沖にある南海トラフにかけてのプレート境界では、過去100年から150年おきに岩盤がずれてマグニチュード8クラスの巨大地震が繰り返し発生しています。

2)首都直下地震の被害想定

大規模地震の被害と対策に係る映像資料【首都直下地震編】-全体版(13分)(内閣府)

30年以内の地震発生確率:70%程度(南関東で発生するM7程度の地震)

市町村別の最大震度、津波高さ、津波到達時間を想定しています。

首都直下地震モデル検討会では、「都道府県・市町村毎の最大震度の表」を公表。

「茨城県」、「埼玉県」、「千葉県」、「東京都」、「神奈川県」、「静岡県」に震度7が数多く想定されています。

「津波高さ及び津波到達時間表」によると、元禄関東地震タイプの地震(1703年、関東地方を襲った巨大地震、震源は相模トラフの房総半島南端、マグニチュード(M)7.9~8.5、海溝型地震)では、千葉県南房総市において高さ10mの津波が4分で到達し、東京都江東区では、高さ3mの津波が140分後に到達すると想定。

3)ハザードマップ

「国土交通省ハザードマップポータルサイト」内の「重ねるハザードマップ」では「水害」、「土砂災害」、「地震」、「地形・地質」、「火山」、「わがまちハザードマップ」では「洪水」、「内水」、「高潮」、「津波」、「土砂災害」、「火山」、「地震防災・危険度」に関するハザードマップを提供しています。(操作マニュアル)

各河川の「公表されている想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域データ」、「地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)」、「三大湾の高潮浸水想定」、「都道府県の防災関連ページ」もご覧下さい。

4)地方自治体

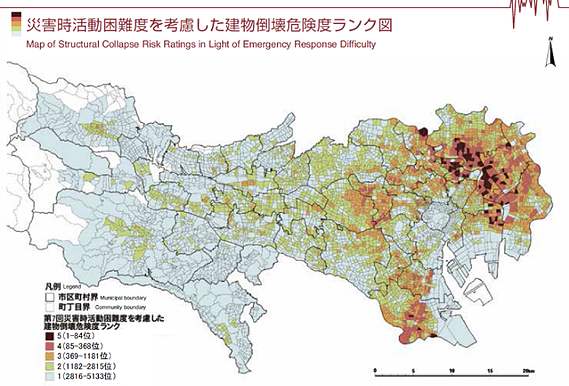

自然災害に対するリスクを地図に表しています。

例えば、東京都都市整備局では、「あなたのまちの地域危険度」という資料を発行しており、「建物倒壊危険度」、「火災危険度」、「総合危険度」などを公表しています。

3.建設地の選定と災害対応の検討

1)建設地を選択出来る場合

上記に示す過去の津波の浸水域と将来の災害予測を参考にして、可能な範囲で災害のリスクの低い建設地を検討することが重要と思われます。

2)建設地を選択出来ない場合

既に土地を所有し、近隣で通勤・通学しているなど、諸事情によりリスクの低い建設地へ変更出来ない場合は、災害発生時の対応策を検討する必要があります。

津波のリスクが高い地域は、想定される津波の到達時間以内に高台、中高層のビルなどに避難する必要がありますので、予め家族で避難計画を立てて下さい。なお、ビルを避難場所として計画する際は、深夜でも高い場所に避難することが可能であるか、事前に確認が必要となります。

津波避難ビル、高台、津波到達予測区域などは、「わがまちハザードマップ」から地域を選択し、「津波ハザードマップ」を選んで知ることが出来ますので、避難方法についてご検討下さい。

地震については、各機関から想定されている地震以外にも、大規模な地震が発生する可能性もあり得ますので、何れの地域においても「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)に基づく住宅性能表示制度による高い耐震等級を選択したり、免震建築物にすることが推奨されます。

「設計住宅性能評価」および「建設住宅性能評価」は、登録住宅性能評価機関へ。

4.避難と耐震改修

1)津波からの避難

避難の最大の目的は、命を守ることと思われます。避難の阻害要因に関する資料を下記に示します。

-

平成23年東日本大震災における避難行動等に関する面接調査(住民)分析結果

「家族を探す」、「自宅へ戻る」といった行動が、迅速な避難行動を妨げる要因になっている。

この要因を少なくすることが被害軽減に結びつく-津波てんでんこ-避難計画・訓練が必要 -

東日本大震災時の地震・津波避難に関する避難支援者ヒアリング調査

主体的な避難、情報伝達、徒歩避難、自動車避難、福祉施設、避難訓練 -

防災教育から生まれた『釜石の奇跡』、群馬大学 片田敏孝教授(前半、後半)

子供と大人への防災教育、ハザードマップの想定、率先避難者、情報の途絶、てんでんこ -

災害時に、なぜ人は逃げないのか

正常性バイアス、集団同調性バイアス、パニック神話 -

自動車で安全かつ確実に避難できる方策

30歳代(461人)のうち、自動車で避難した人は61%、自動車避難をせざるを得ない地域、条件

2)既存住宅の耐震性

防災科学技術研究所では、振動台上に建築基準法が大幅に改正された1981年以前の耐震性の比較的低い仕様の木造住宅と、同仕様に耐震改修した住宅を建設し、兵庫県南部地震の地震波(JR鷹取観測波)を入力して加振実験を実施しています。実験概要はこちら。実験動画はこちら。(下から3番目)

この実験映像によると、耐震改修していない住宅は、地震発生直後から住宅が大きく揺れて傾き、屋外への脱出が困難な状況となり、倒壊に至っていることが判ります。

本実験では、兵庫県南部地震の地震波を利用していますが、地震は自然現象ですので、より大規模な地震が発生する可能性もありますので、新築が困難な場合は充分な耐震改修を推奨します。

震源が近い場合、地震により建物が揺れてから緊急地震速報が通知されることがあります。さらに、巨大地震により著しく耐震性の低い住宅が倒壊した場合、仮に1Fのテーブルの下の潜っても、上部の重い構造物(屋根、小屋組、2階の床・外壁)が瞬時に衝撃的に落下・倒壊するため、生存空間が確保されるとは限りません。

3)耐震診断、耐震改修

住宅の耐震性を確保するため、下記についてご検討下さい。

- 「耐震支援ポータルサイト」日本建築防災協会

- 「木造住宅の耐震改修の費用 -耐震改修ってどのくらいかかるの?-」日本建築防災協会

- 「耐震化に関する支援制度について」

※耐震診断・耐震改修に対して補助金などを支給する自治体も御座います。