流砂および河床の変動特性に着目した河川環境保全に関する研究

研究の背景

河川における土砂の流れは河川環境を形成する重要な要素の一つです。これまでの研究では、主に河床材料としての土砂に着目して、瀬や淵などの河床形状や生物生息場の河床材料特性(粒径分布)が河川環境に及ぼす影響を中心に解析を進めてきました。

土砂の流れが水生生物への影響について検討する場合、上記に加えて河床形状や河床材料特性の時間的な変動特性も重要な要素となります。例えば、同じ粒径分布の河床であっても、通過する流砂量が異なれば、その場所に残留する時間が異なることで、安定した環境の継続時間が変化し、生息する生物に影響を与えると考えられます。また、河床材料の状態(浮き石・はまり石)は魚類の産卵床や底生生物の生息場にとって重要ですが、その発生メカニズムは明らかにされておらず、定量的評価も行われていません。

ダム等の構造物や、河道掘削等の改変は、河川を流下する流砂量を変化させることから、これらの環境影響を把握し、流砂量に着目した河床形状・河床材料の時間的変動が、河川環境に及ぼす影響を評価する必要があります。

研究の内容

- 河床の物理環境および流砂量の時空間的変動特性の検討

- 流砂量の変化が水生生物へ及ぼす影響評価

- 流域レベルでの流砂及び河床の時空間的変動特性に着目した環境機能評価

- 土砂管理に関する河川環境からの目標設定及び対応策の方向性提案

研究担当:中村圭吾・崎谷和貴・芳賀正崇

- 水工学論文集(2012.02)

- 「ダム上下流における河床材料の縦断分布と変化パターンに関する分析」

| [ 論文 ] | [ 発表スライド ] |

治水と環境保全の両面を勘案した植生管理に関する研究

研究の背景

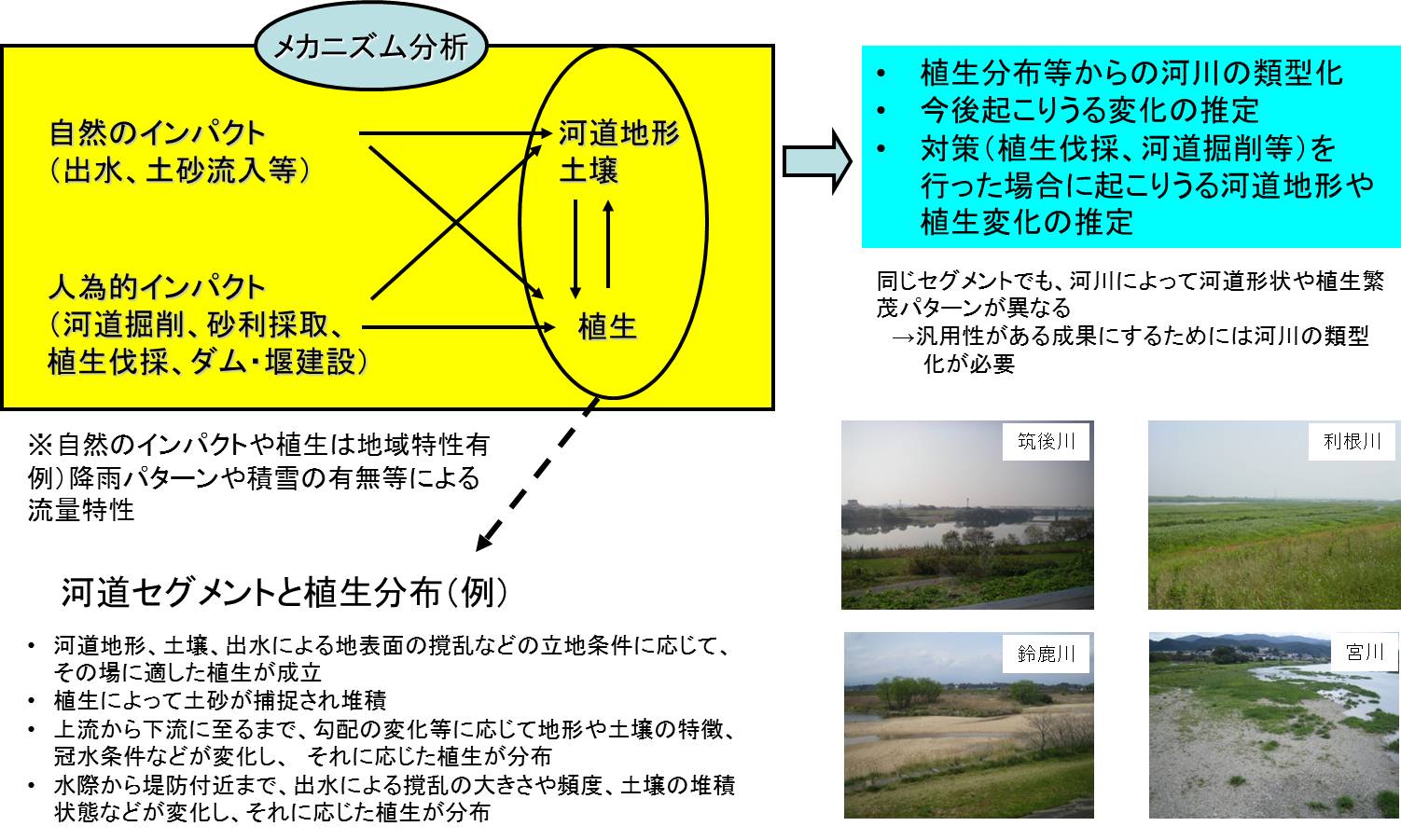

河道内に繁茂する植生は、鳥類の営巣地や魚付き林として利用されるなど生物生息環境の重要な構成要素となっていますが、過度の河道内樹林化は河積阻害を引き起こし、治水安全度の低下につながります。また、流下能力を確保するために河道掘削によって川幅を拡幅しても、土砂の再堆積により砂州が形成されるとともに、砂州への植生侵入により堆積が助長され、流下能力が維持できないといった課題も見受けられます。

治水と環境保全を総合的に勘案した河道計画・管理を行っていく上で、植生は最も重要な要素の一つです。しかしながら、植生のこのような治水・環境上のメリット・デメリットを評価する明確な指針がありません。

このため、河川環境研究室では植生の消長や種類の変化の要因、植生による諸影響を踏まえ、河道特性に応じた戦略的な河道計画・管理方法に関する研究を行っています。

研究の内容

- 河道地形や植生消長・遷移の因子分析

- 特定群落の遷移・拡大・縮小パターン分析

- 植生分布等からの河川の類型化

- 河道内植生による影響を考慮した河道計画管理方法

研究担当:中村圭吾・芳賀正崇

- 第39回環境システム研究論文発表会講演集(2011.10)

- 「鬼怒川の河道地形及び植生の変遷と相互関係」

周辺地域と調和した河川環境管理に関する調査

我が国の河川においては、河道の樹林化、外来植物の侵入などの現象が顕在化しており、その機構解明が喫緊の課題となっています。このため、河川植生の保全及び再生を目的とした適切な管理に関する研究を行っています。

在来植物や外来植物の分布状況と河川の物理的環境(地形や河川流量、気象等の)の関係性や、植物種間相互の関係性について分析を行い、外来植物の侵入特性や在来植物への影響について検討を行っています。

研究担当:中村圭吾・芳賀正崇

河川の河口感潮域における干潟環境の評価手法開発に関する調査・研究

河口域において環境と調和した河道整備・管理を行うためには、環境上重要な機能を果たしている干潟の安定メカニズムを解明することが必要不可欠です。本研究では太田川生態工学研究会を通じて様々な分野の学識者と連携して干潟の安定メカニズムを解明し、環境と調和した河口域の河道整備・管理に資することを目指します。

|

|

| 太田川放水路 | 旧太田川 |

|

|

| 太田川放水路 | 太田川放水路 |

研究担当:中村圭吾・望月貴文

- 河川技術論文集(2011.7)

- 「太田川放水路を事例とした河口干潟の設計・管理手法の枠組みに関する研究」

| [ 論文 ] | [ 発表スライド ] |

- 水工学論文集(2010.2)

- 「太田川放水路における河床の変化特性と干潟の安定機構に関する考察」