はじめに

近年、頻発する水害への対応が求められる中、水防団は団員数の減少や高齢化により活動負担が増しています。こうした状況を受け、国土技術政策総合研究所(国総研)は令和2年度より、水防活動の支援に特化した「水防活動支援情報共有システム」(以下、「本システム」とします)の開発に取り組んできました。本システムの開発では、各地の水防団や自治体の協力を得て、システムの有効性を現場で直接検証し、改良を重ねたことが特徴となっています。

具体的には、市主催の水防演習に参加して水防活動に合わせた試験利用を行うほか、実証実験においてもシステムの利用シーンを組み込んだシナリオを設定し、実際の水防活動での効果を確認しました。また、一定期間にわたりシステムを水防団に利用してもらうことで、降雪状況の把握や獣害報告など、他分野への応用可能性も見出しました。これらの現場からのフィードバックを受け、実際の活動に適した機能改良を繰り返すことで、本システムは現場での使いやすさを最優先とした、実用性の高いシステムを目指しました。

本手引きは、こうした開発から得られた知見をもとに、自治体などが防災関連の情報共有システムを整備する際の一助となるよう作成したものです。システム導入時の留意点を含め、現場の課題を軽減するための具体的な機能とその活用法についてまとめています。主なターゲット層と手引きを活用するメリットとして、以下を想定しています。

●

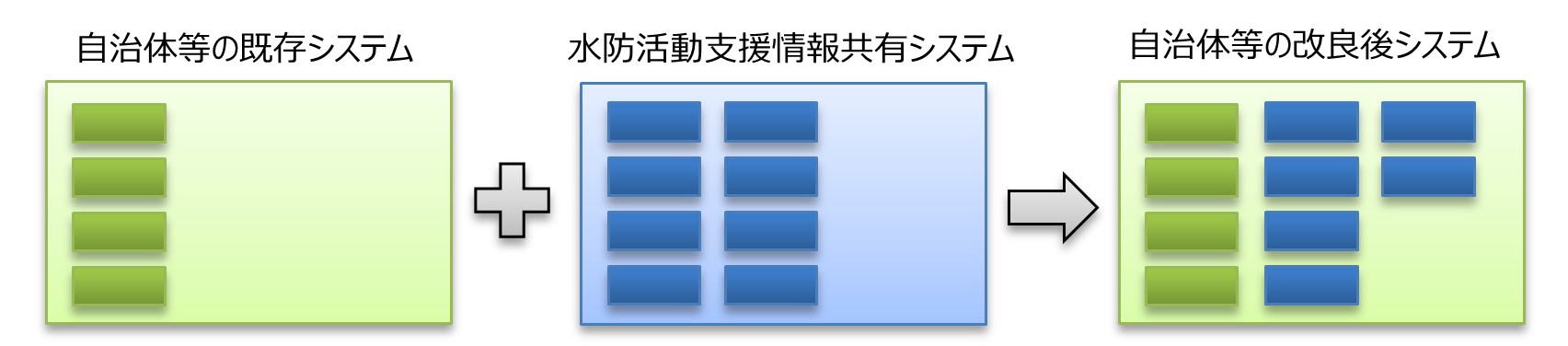

自治体の防災担当者:本手引きでご紹介する情報共有機能は、水防団による実証を重ねており厳しい現場でも実用性の高いものになっています。自治体で運用する既存の防災システムに、これら機能を追加することにおり、小さな開発費用で、大きな運用の利便性向上につながることが期待されます。また、これまでに防災システムを運用していない自治体で新たに導入する場合には、既存の実証実験結果を反映した効率的な開発が可能となり、調査・検討の手間を大幅に削減することができます。

●

類似の商用システムを保有する民間事業者:既存の商用システムに上記の機能を追加することにより、付加価値を高めることができ、より多くの自治体に対して充実した機能を提供できるようになります。

本システムの開発に際して、実証実験にご協力いただいた能美市、三郷市、吉川市、岐阜市、一関市、淀川左岸水防事務組合、福知山市、および関係の皆様に、深く感謝申し上げます。

1.手引きの目的

背景と目的

令和2年度から国土技術政策総合研究所(国総研)が開発と改良を重ねてきた「水防活動支援情報共有システム」は、自治体や公的機関が運用する防災関連システムの一環として、社会実装に向けた検討が進められてきました。この手引きは、これまでの実証実験や調査結果を基に、自治体等が水防活動を支援するシステムを構築・運用する際に具備すべき機能や留意事項を整理し、広く社会で役立てることを目的としています。

期待される導入ケース

この手引きは、以下の2つのケースでの導入が期待されます。

1.自治体が導入するケース:

●

既存システムの改良:既存の防災システムに新たな機能を追加することで、開発費用の削減や運用の利便性向上、防災機能を一元化することによる災害対応職員の負担軽減が期待されます。

●

新規システムの導入:新たにシステムを導入する場合、既存の実証実験結果を反映した効率的な開発が可能となり、調査・検討の手間を省くことができます。このケースは、既存の防災システムを運用していない自治体において特に有効です。

2.類似の商用システムを保有する民間事業者が導入するケース:

●

商用システムの改良:既存の商用システムに新機能を追加することで、付加価値を高め、販路拡大に繋がります。これにより、より多くの自治体が充実した機能を利用できるようになります。

多くの自治体では既存システムをすでに運用しています。新たなシステムを別途導入して複数システムを運用するよりも、既存システムに本手引きで紹介する機能を追加する方が、開発費用の削減や運用の利便性向上の面で有効です。特に運用面では、既存システムを活用することで、災害対応を行う職員が新たなシステムに慣れるまでの負担を軽減することが期待できます。

手引きの活用方法

この手引きは、自治体や民間事業者がシステムを構築・運用する際のガイドラインとして活用されます。具体的には、以下の方法で利用されることが想定されます。

●

機能追加の参考:既存システムに新機能を追加する際の参考資料として利用します。

●

新規システム開発のガイドライン:新規システムを開発する際に、必要な機能や技術的留意事項を確認するためのガイドラインとして活用します。

●

運用・保守の指針:システムの運用・保守において、セキュリティ上の配慮事項やクラウドサービスの利用方法など、具体的な指針を提供します。

この手引きが、自治体や民間事業者のシステム構築・運用において有効に活用されることを期待しています。

地域に合わせた機能選択の重要性

これまでの実証実験を通じて明らかになった知見のひとつに、自治体ごとに必要とされる機能が異なるという点があります。具体的には、次のような機能で特徴が見られました。

これらの必要性の差異は、水防団の活動形態、地域の洪水に関する経験度、およびICT技術の利用経験度などに起因しています。

また、多くの自治体では既存の防災システムがすでに運用されており、それらと新しいシステムが競合することで、かえって混乱や負担を招く可能性が指摘されました。そのため、1つの画一的なシステムを全国に展開するのではなく、地域ごとの実情や既存システムを尊重しつつ、必要な機能を取捨選択して実装してもらう柔軟なアプローチが重要であるとの結論に至りました。

本手引きは、このような背景のもと、「水防活動支援情報共有システム」の各機能やその実装方法に関するアイデアを提供し、自治体が地域の特性や要件に応じた柔軟なシステム構築を進める際の一助となることを目指しています。

2. 水防活動を取り巻く現状と課題

近年の水害発生状況

地球温暖化に伴う気候変動の影響により、今後さらに大雨や短時間強雨の発生頻度や降水量などが増大することが予測されており、大規模な水災害が発生する懸念が高まっています。

●

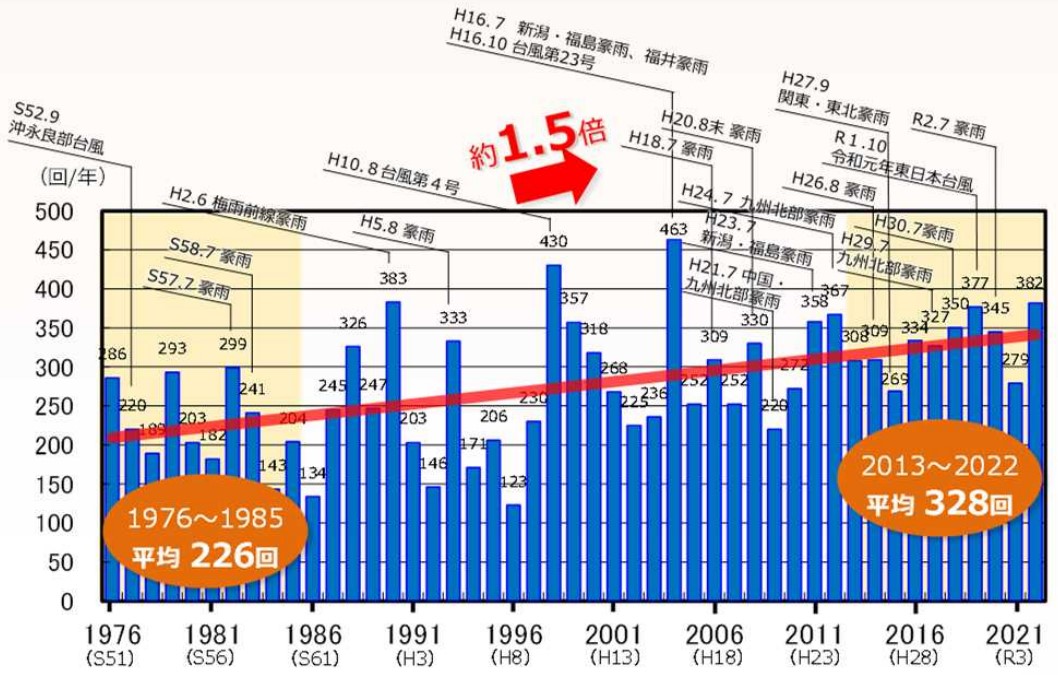

時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数が増加(約40年前の約1.5倍)しています。

●

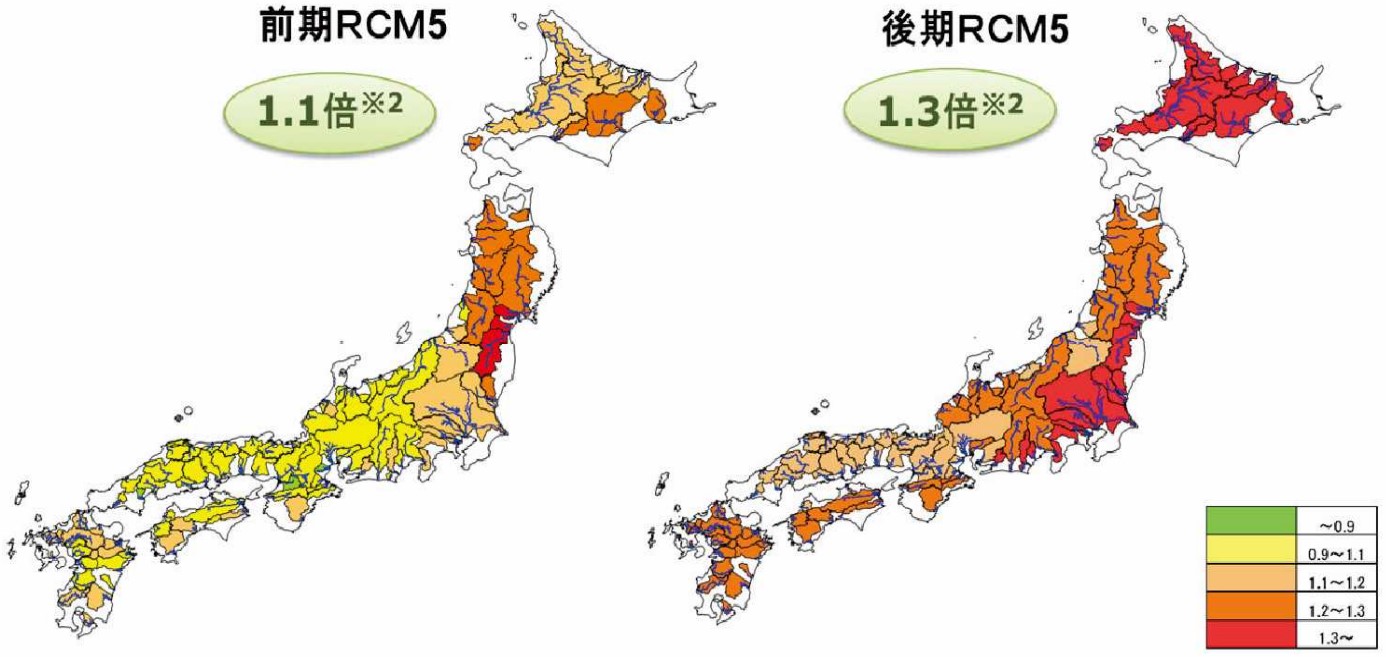

全国の一級河川においては、現在気候と比べ将来気候(SRES A1Bシナリオ)において年最大流域平均雨量が約1.1~1.3倍(※1)になることが予測されます。

近年の水防活動実施状況

河川管理者が実施する治水施設の整備と市町村・地域住民が実施する水防活動が「車の両輪」となって水害被害の拡大を防いでいます。

水防活動では、洪水時には、巡視・警戒、水防工法の実施、陸閘・樋門等の開閉等を行い、平常時には、堤防の巡視、水防倉庫・通信の点検、訓練を実施し、洪水に備えます。

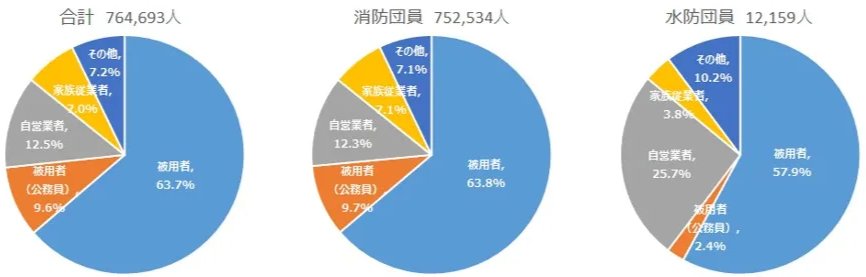

水防団の概要

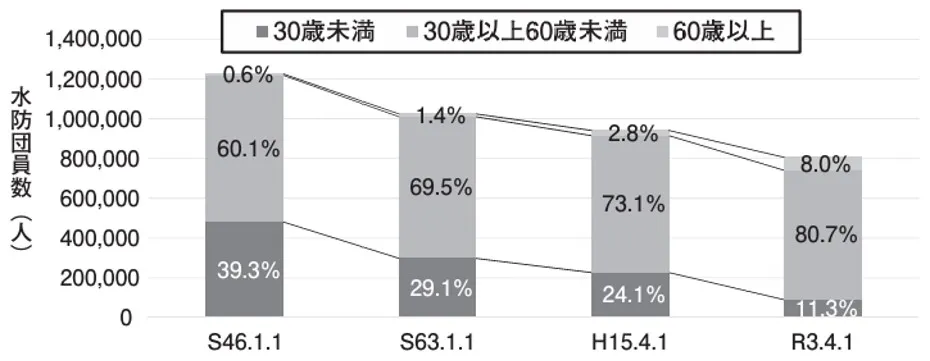

水害時にとても重要な役割を担っている水防団ですが、今危機に瀕しています。団員数が、昭和46年の約120万人に対して、令和3年には約80万人にまで減少しています。また、団員の高齢化も進行しています。

社会情勢の変化に伴いサラリーマン団員が増加していることも、水害時の対応力低下につながる恐れがあることから、危惧されています。

水防団の抱える課題 ~情報共有・伝達に着目して~

国総研にて実施した全国の水防団を対象としたヒアリング調査や国土交通省河川環境課が実施したアンケート調査等を通して、情報共有・伝達に着目した水防団を取り巻く課題の分析を行っています。分析の結果、水防活動の活動項目は、例えば巡視や避難誘導から水防工法の実施まで、多種多様であり、かなりの労力が求められる一方で、水防活動を実施する水防団の体制は、先に述べたように、団員数の減少・高齢化が著しいため、例えば、巡視や避難誘導で手一杯になってしまい、水防工法の実施まで手が回らない可能性があることが分かりました。現状の水防団の体制で、対応していくためには、活動の効率化を如何に図るかが重要となります。国総研では、活動の効率化にあたって、一つの隘路となる情報共有・伝達における課題に焦点をあて、課題を下記3つに細分化しました。

1. 膨大な情報量への対応

災害時には水防活動が多岐にわたり、活動場所が時空間的に広がりを持つため、多様な情報を基に次に行う活動を迅速に判断する必要があります。このため、同じ情報の重複や重要な情報の埋没といった問題が発生しやすい環境にあると言えます。

2.個別情報伝達での時間ロス

水防団内での相互連絡にSNSメッセージ送信機能を用いる水防団もありますが、電話や無線機器を連絡手段としている水防団も多くみられました。電話や無線機器による連絡は、伝達の即時性には優れているものの、1対1の個別伝達のため、相手先の数の分、何回も同内容の連絡を繰り返す必要があり、時間を要しているとの意見が多くみられました。

3.収集すべき情報の散在

状況の把握や指示の判断には現地の情報のみならず、水位、雨量等の情報も必要ですが、それぞれの情報が別々のウェブサイトに掲載されているため、情報収集に時間を要しています。

出典)

●

令和4年度第2回河川研究セミナー 「地域防災力を高めるための水防活動支援技術の方向性 ~水防活動詳細実施過程の実態把握を切口として~」(河川財団)

●

土木技術資料令和7年1月号「水防団員数減少の潮流に対抗するICT技術の開発と普及促進策~水防活動の現場に寄り添い見えてきた課題への対応~」(土木研究センター)

3. 情報共有・伝達に係る課題解決のための機能例

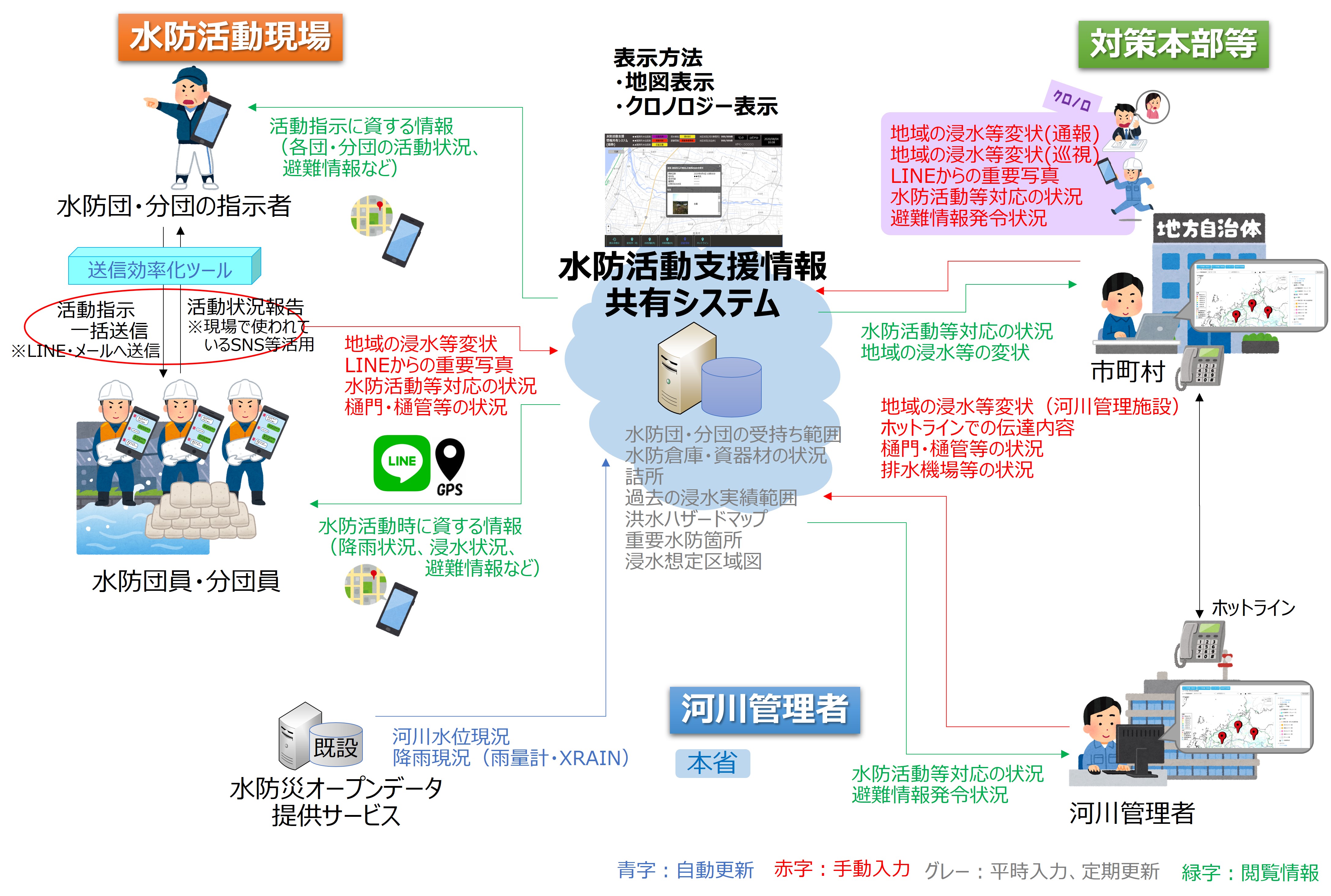

水防団の抱える情報共有・伝達の課題の解決に向けて、国総研では「水防活動支援情報共有システム」を開発し、どのようなツールや機能が有効であるかを明らかにしました。各機能が効果的に活用されることで、システム全体には以下のような特長が発揮されます。

●

水防活動を担う水防団・自治体等がリアルタイムの水防活動状況と活動現場で必要な情報を同時に共有します。

●

Webページ形式で水防活動位置や現場写真等を地図上に一元的に表示するとともに、対応履歴を時系列(クロノロジー)で表示します。

●

水防活動内容の判断の他、退避判断に必要な情報を見落とさないよう、動的情報(雨量、河川水位等)と静的情報(浸水想定区域、内水浸水実績、重要水防箇所等)を重ね合せて表示します。

ここでは、「水防活動支援情報共有システム」が有する機能のうち、これまでの実証実験等を通じて特に水防団の抱える課題の解決に寄与することが確認された、下記6つの機能を紹介します。

一元的な情報表示機能

◆課題

●

水防活動時に必要な情報は多岐にわたる上、情報の発信元や提供者が多様であるため、情報収集に時間を要します。

●

気象情報:気象庁、日本気象協会、ウェザーニュース、Yahoo!天気、NHK

●

河川水位:国土交通省(川の防災情報、河川事務所)、都道府県、市区町村

●

ハザードマップ:国土交通省、都道府県、市区町村

●

浸水想定区域図:国土交通省、都道府県、市区町村

●

変状報告等については、地名で報告されていても地図上で管理されていなければ、地点や範囲が分かりにくいことがあります。

●

地域によっては、水防団自身で周辺水防団や関係機関の動向を把握し、次の行動を自ら考えることもありますが、他組織の情報は入手経路が限定されます。

◆解決策例

●

この状況の解決には、各種情報を地図上に重ね合わせて、一つの画面で閲覧できるようにすることが有効と考えられます。

●

事前に入力するデータ(静的データ)とリアルタイムで更新するデータ(動的データ)について、各自治体の特色を踏まえ、必要とするデータを精査の上で、もれなく閲覧できるような設計とすることが重要です。

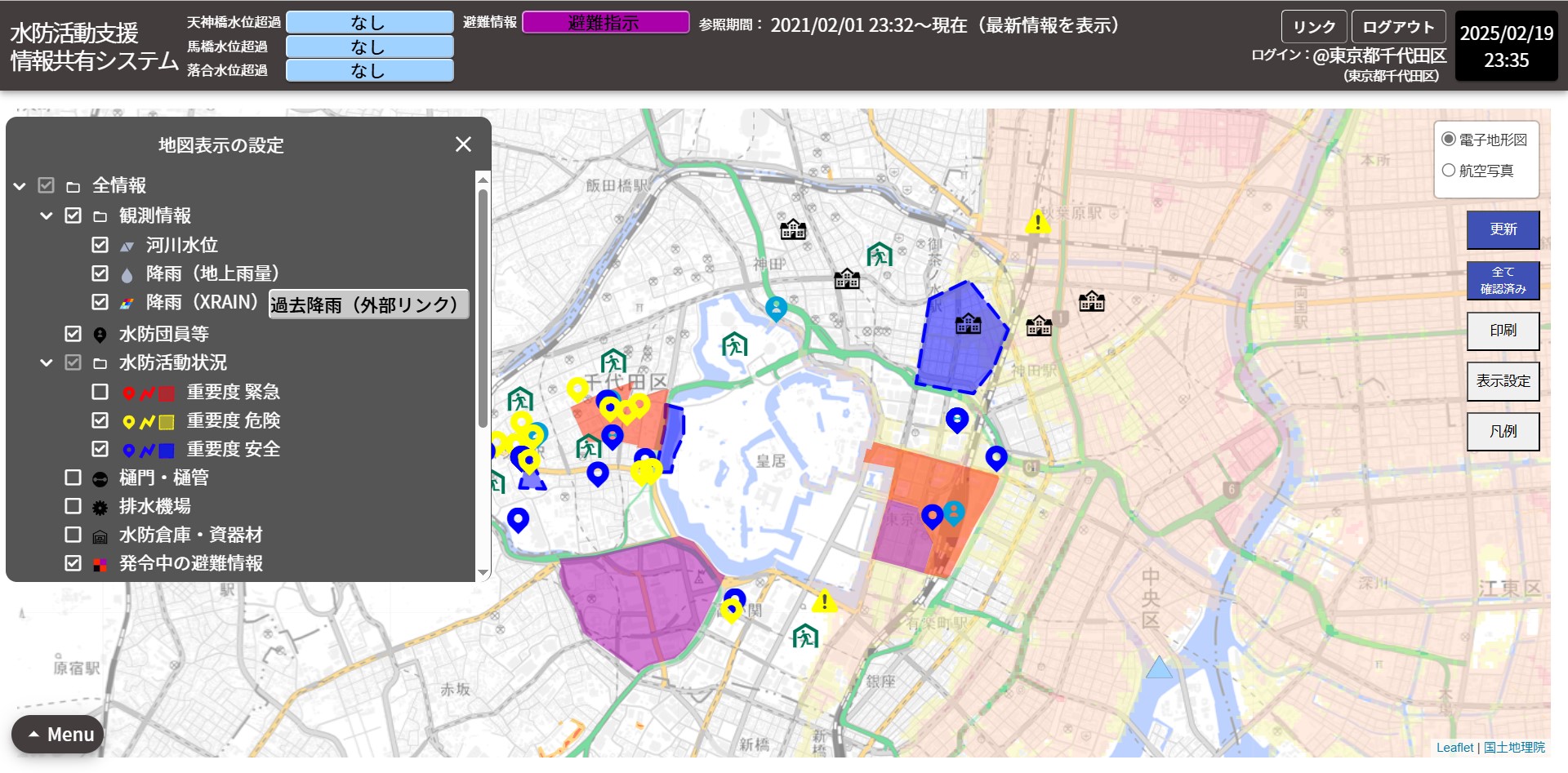

◆機能の効果

●

水防活動で必要となる観測情報や、現場で行われている水防活動から得られた情報を、システム上に一元的に集約することで、情報ごとに個別のシステムやウェブサイトで検索することなく、容易に情報にアクセスできるようになります。

●

地図上では情報を重ね合わせて視覚的に表示するとともに、一覧では詳細情報を時系列等で整理します。これらの情報を総合的に活用することにより、迅速な意思決定に寄与することが期待されます。

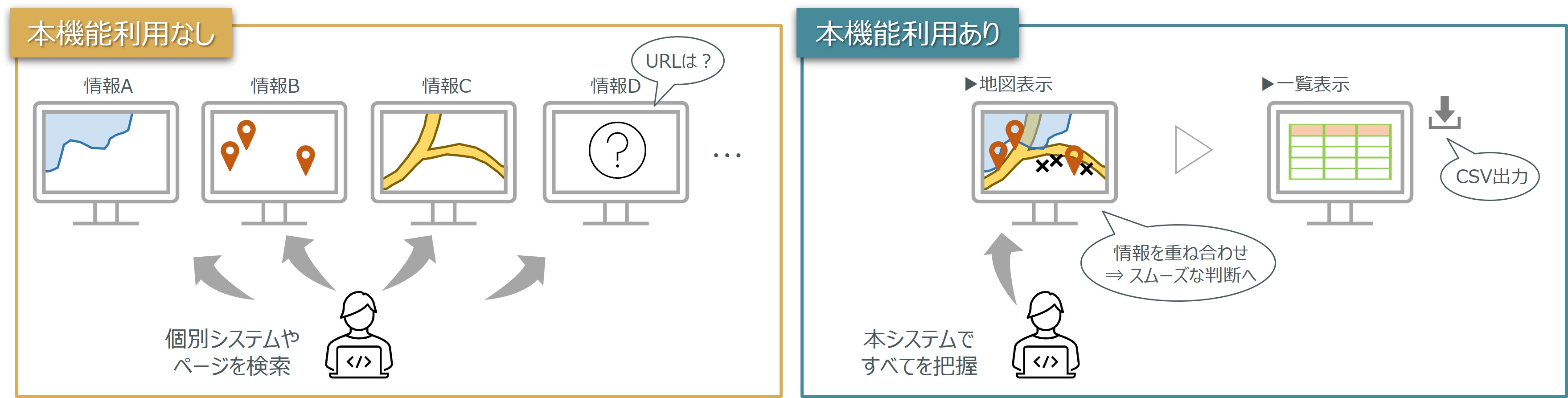

◆ビフォーアフター

●

従来は情報を個別に収集するため時間を要していました。また、地図上の情報であっても重ね合わせができないと、同一地点の事象であるかどうか判断が難しい状況でした。

●

本機能を利用すると、1つの画面上ですべての情報を重ねて表示することができます。

◆利用状況イメージ

◆機能実装に向けた要件例

●

システムで一元的な情報集約表示を行うために、要件の一例として以下の情報項目が挙げられます。河川事務所や市町村および水防団が取得・逐次更新、あるいは保有する情報のうち、システムで共有可能とする情報が候補となります。

●

データの作成/更新頻度や情報源によって、システム上での更新方法が異なります。A) 他システムと連携して自動更新する情報、B) 水防活動を通して手動で登録する情報、C) 市町村等が事前に登録する情報に大きく分けられます。

A) 実況情報

B) 出水中に更新される情報

C) 事前入力情報

◆発展性を考慮したシステム設計のポイント

●

本システムでは、さまざまな情報を地図上で一元的に表示できる機能を提供しており、災害時の状況把握や迅速な意思決定に貢献します。この機能は、COP(共同運用のための情報システム)としての活用にも適したレベルを備えています。

●

COPとして活用する際の発展的な要素として、浸水範囲の予測やリスクマップの作成などの高度な分析機能の追加や、多様なメッセージ機能やタスク管理機能などのコラボレーションツールの統合が考えられます。これにより、災害対応における情報共有と意思決定の迅速化が図られ、COPとしての機能が十分に強化されます。

SNSを活用した現場情報登録機能

◆課題

●

水防団内の情報共有方法として、LINE等のSNSツールの利用が近年広まっています。しかし共有はSNS上のグループ内に限定されますし、情報や写真がチャット上を流れていき、SNSの機能に頼るだけでは体系的に情報にアクセスすることや、対策本部での情報集約が難しくなります。

●

現場から写真が送られることは大変有用ですが、SNS上で共有される写真が多過ぎる場合には、情報過多となり、重要な情報が埋もれてしまうことがよくあります。

◆解決策例

●

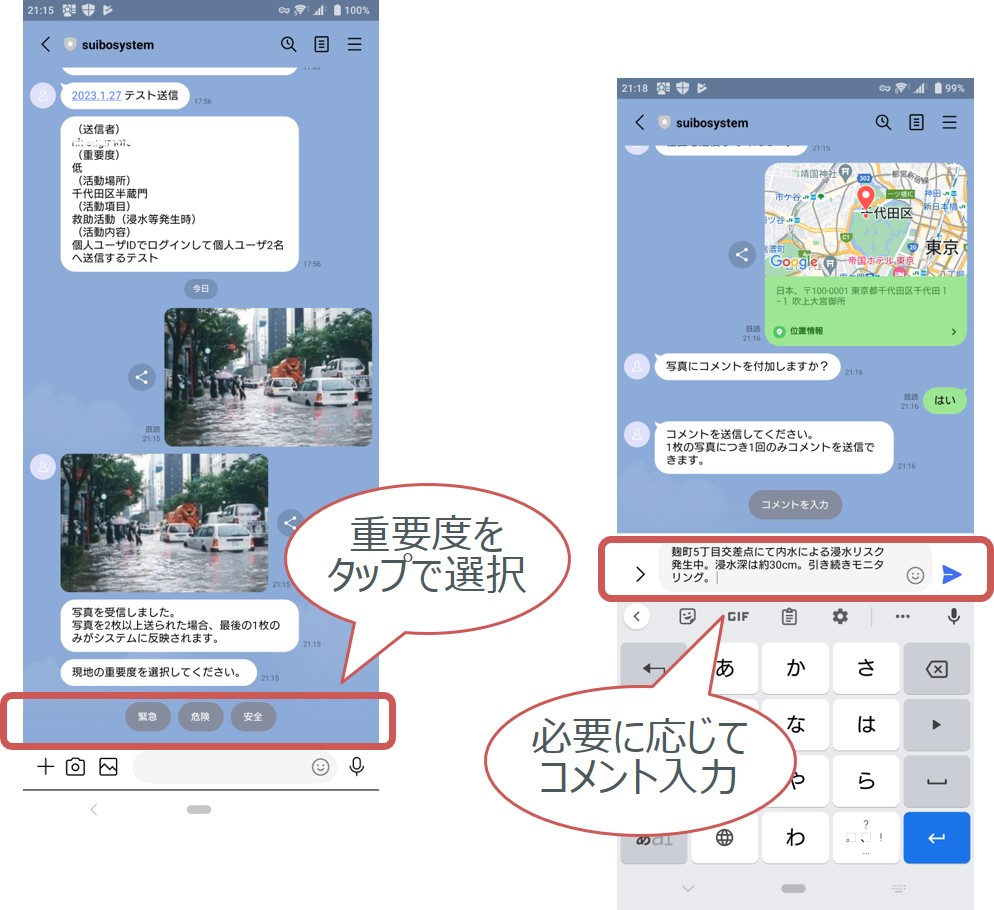

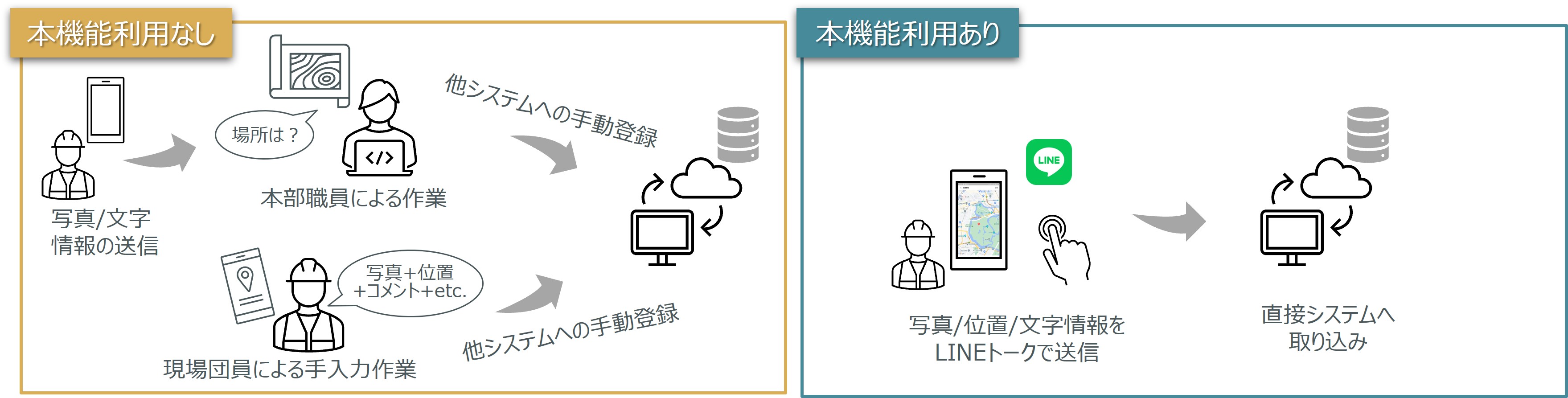

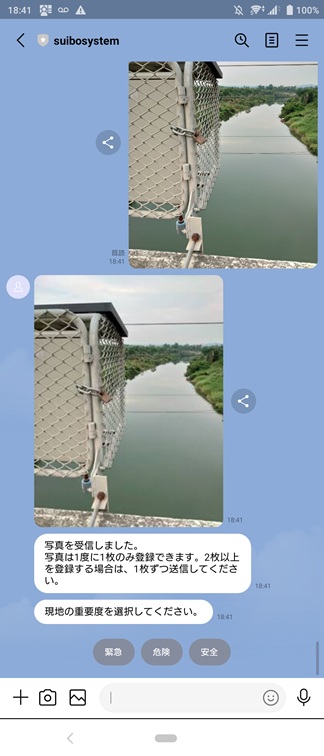

LINEで投稿した写真を直接システムに取り込むことにより、現場で活動する水防団員等に負担をかけることなく現場の情報を対策本部と効率的に共有することが可能となります。

●

写真に重要度やコメントを付加しながら登録することにより、重要な情報を見逃さない仕組みとすることが重要です。また、位置情報を併せて登録することで、地図上のどの地点の写真であるかが分かるとより便利になります。

◆機能の効果

●

情報登録者は、LINEのトーク画面でチャットボットの指示に沿って情報を入力します。LINEは多くの水防団員にとって使い慣れたアプリのため、操作が容易です。

●

LINE投稿時にスマホのGPSで位置情報を指定するため、地図上で写真/情報が該当位置にプロットされます。写真の場所を探す作業は不要となります。

●

電話を主な連絡手段と位置付けている場合や、重要情報をシステムのみで共有することに懸念がある場合には、電話連絡を組み合わせることで、役割を相互に補完することが可能となります。

◆ビフォーアフター

●

従来は、写真と地図を紐づけたり写真に重要度やコメントを付けたりすることに手間を要することが多く、写真の扱いが大変でした。

●

本機能を利用すると、現場から送られてくる写真を効率的に管理し、重要度などの情報と合わせて効果的に活用することができます。

◆利用イメージ

◆機能実装に向けた要件例

●

LINEで投稿される写真をシステムに取り込む際のトリガーとして、2つの方法を紹介します:a) 公式アカウントをLINEグループに招待し、そのグループで投稿した写真をシステムに登録する、b) LINEのリッチメニューを作成し、メニュー選択を起点に写真の投稿を開始する。

●

システムで取り扱う情報項目として、投稿日時、写真、重要度、コメント、位置情報などが挙げられます。ユーザが各情報をスムーズに入力できるように、LINEチャットボットから問答形式でユーザに入力を促す仕組みが有効です。重要度は3種類程度で選択式にしておくと親切です。

◆操作ミスや入力ミスに配慮したシステム設計のポイント

●

LINEのリッチメニューは、通常、1行あたり6個まで配置可能で、行数は最大で2行が推奨されます(合計12個のボタン)。ユーザの視認性や操作性を高めるために、重要なアクションを上部や中央に配置すること、そして各ボタンのサイズや配置バランスを最適化することが重要となります。

迅速な指示伝達機能

◆課題

●

水防団あるいは水防分団の幹部(指示者)と水防団員間で行われる水防活動の指示および報告は、メールやLINE等、テキストベースでのやり取りがなされることが多いですが、送受信者がそれぞれ持つ携帯端末やアプリは統一されていません。このため、指示者から水防団員へ指示メッセージを送信する際、同一の内容を、受信者に合わせて送信方法を変え、複数回に渡る送信作業を強いられ、指示者の作業労力を増大させている現状にあります。

◆解決策例

●

この作業労力を軽減するため、指示者からの同一指示メッセージの送信を、一度で行えるようにする効率化ツールが開発されると有用です。

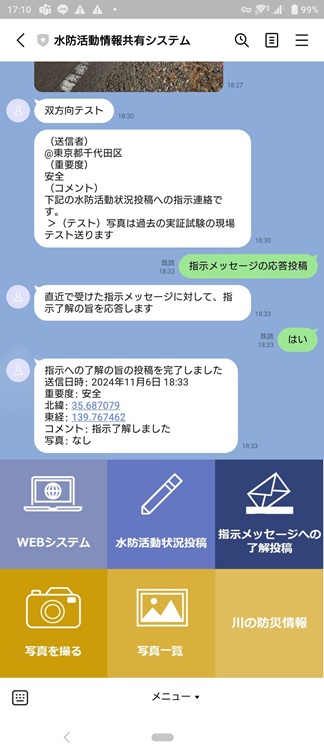

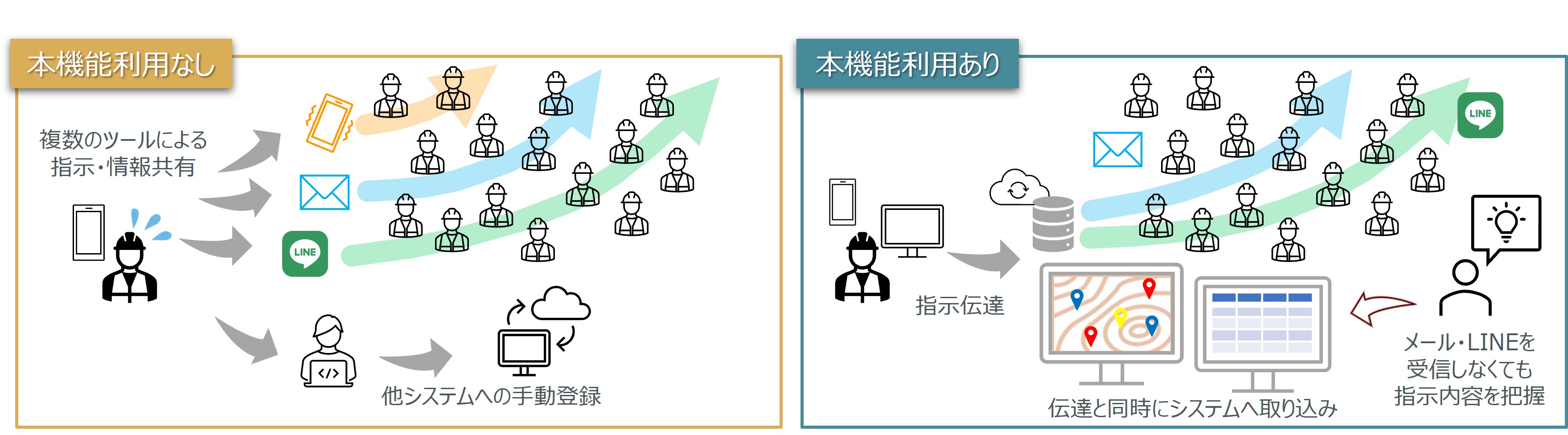

◆機能の効果

●

複数のコミュニケーションツール(メール、LINE 等)にまとめて指示を送ることができます。

●

指示伝達と同時に、指示内容がシステムへ取り込まれ、地図上の位置が一目で分かるとともに、クロノロ形式の一覧表で指示内容を管理できます。

●

指示内容がシステムに登録されることは、災害対応中の進行管理のみでなく、災害対応後の記録としても有益です。

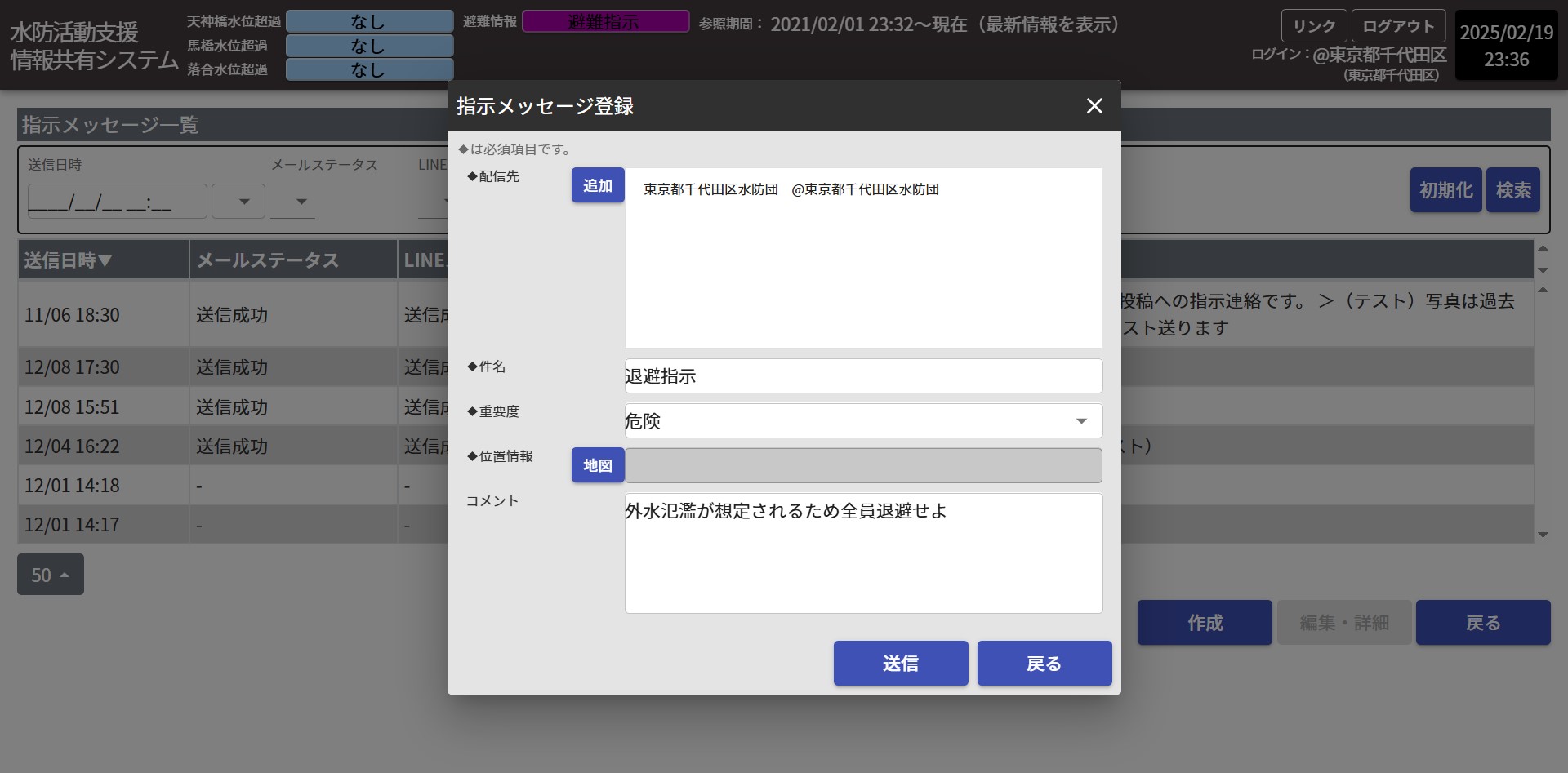

◆ビフォーアフター

●

従来は、団長/副団長から団員へ指示を伝達する際に、複数のツールを利用していたため、指示者の負担が大きかったことや、情報の遅延や伝達ミスが発生することもありました。

●

本機能を利用することで、指示者側の負担が大きく減り、指示が迅速かつ正確に伝達されます。

◆利用イメージ

◆機能実装に向けた要件例

●

指示内容の入力フォームを設け、簡単に指示を作成できるようにします。入力内容としては、配信先、件名、重要度、位置情報、コメントなどが挙げられます。配信先については、ユーザ登録時にメールアドレスやLINE IDを紐づけておき、フォームでユーザを選択できるようにします。

●

指示内容を自動的にシステムに取り込み、時系列で一覧表管理するとともに、地図上で表示する機能を検討します。

●

複数のコミュニケーションツールに対応するためのシステム構成にする必要があります。LINEへのメッセージ送信にあたっては、LINEが提供する「LINE Massaging API」をインターフェースとして利用、メールへのメッセージの送信にあたっては独自メールサーバを利用するなどが考えられます。

●

機能拡張の例として、電話(音声)を使用したメッセージ送信やSMSを利用したメッセージ送信なども対象として検討することが可能です。

◆操作ミスや入力ミスに配慮したシステム設計のポイント

●

複数人に一括でメッセージを送る際に、システムに登録されたLINE IDが1人でも間違っていたら、全員にLINEが届かないことに留意する必要があります。登録されたLINE IDが存在するかを直接照会するようなAPIは提供されていないため(2025年2月現在)、システム開発時に可能な対策としては、文字数等の形式チェック程度に限定されます。ただし、これでは、1文字だけの入力ミスなどには対応できません。

●

設計上の課題が存在することを認識したうえで、操作マニュアルで周知すること、手入力を避けてコピー&ペーストで入力すること、定期的に送信テストを行うこと、などの運用上の工夫でカバーすることが求められます。

団員の現在位置情報共有機能

◆課題

●

災害時に現場で活動する団員の位置情報を把握することは、迅速な対応や団員の安全確保のために重要です。しかし、従来の方法では団員の位置情報をリアルタイムで共有することが難しい状況でした。

●

現場の水防団員が現在位置を知らせるために、携帯端末などを操作することは、現場での作業労力を増やることになり、団員への負担にもなりかねません。

◆解決策例

●

団員がスマートフォンに専用アプリをインストールし、GPS機能を利用して位置情報を定期的にシステムに送信します。システム上で団員の位置を地図上に表示し、本部でリアルタイムに把握できるようにします。

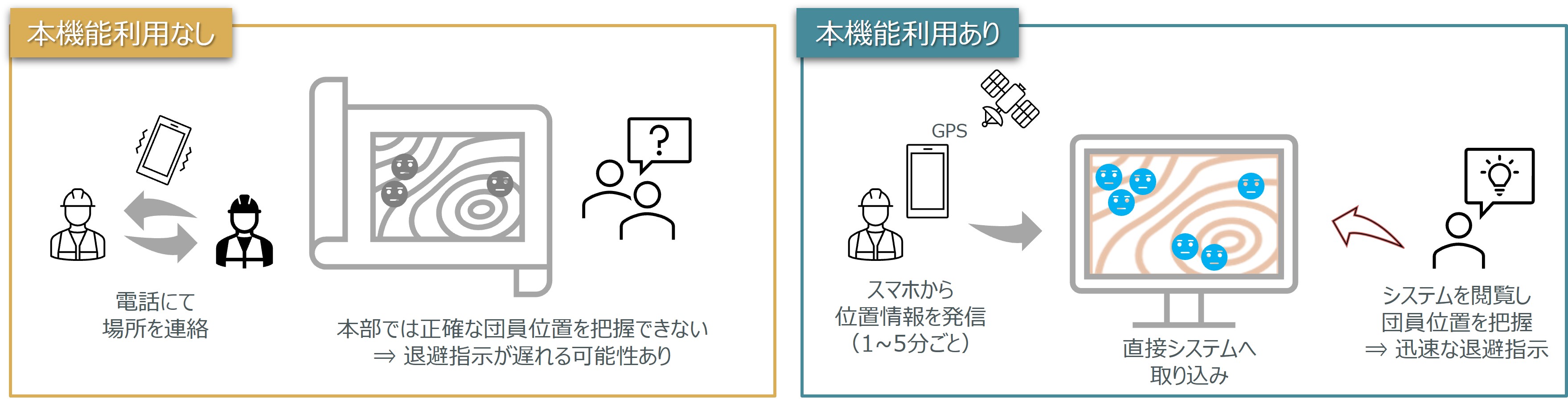

◆機能の効果

●

現場で活動する水防団員はスマホに専用アプリをインストールし、スマホのGPS機能で計測する位置情報を定期的にシステムへ発信します。システムでは、地図上にその団員の位置をアイコンで表示します。

●

本部ではシステム上で団員位置を把握することができ、外水氾濫など危険な状況が迫っているときには、迅速に現場団員へ退避指示の連絡を行うことが可能となります。

◆ビフォーアフター

●

従来は団員の位置情報を把握するために電話などのコミュニケーションツールによる連絡が必要でした。

●

本機能を利用することで、団員の現場作業を妨げることなく、リアルタイムで位置情報を把握できるようになります。

◆利用イメージ

◆機能実装に向けた要件例

●

位置情報の抽出にあたっては、情報収集のために利用者に操作負担を強いてしまうと、現地活動に支障をきたしてしまうため、極力新たな操作を伴わず、少ない負担で情報収集が可能な方法を検討します。LINEからの位置情報投稿や独自アプリによるGPS位置情報送信などが考えられます。

●

独自アプリを運用する場合、端末の新規機種販売やOSのバージョンアップが継続的に発生するため、その度に動作検証やシステム改修、端末・OS毎の問い合わせサポート等を実施していく必要があります。

●

独自アプリの方法では、団員がスマートフォンに専用アプリをインストールし、定期的にGPS位置情報を送信し、センターサーバで位置情報を受信する仕組みを検討します。

●

システム上で団員の位置を地図上に表示する機能を実装します。

◆操作ミスや入力ミスに配慮したシステム設計のポイント

●

実証実験のなかで、現在位置を取得するアプリの利用は、常に個人の動向を監視されるのではないか、という懸念の声も聞かれました。本システムでは、アプリでの位置情報取得の開始/終了をユーザが設定するようにしましたが、開始/終了の操作を行うことすら緊急時においては煩雑である、というご意見もありました。そのため、体制に入るタイミングや招集のタイミングで、各水防団の運用に合わせたトリガー情報を設定して位置情報取得のON/OFFを設定する機能の付与も考えられます。

水防活動登録機能

◆課題

●

水防活動を通して得られる下記のような情報を関係者間で迅速に共有することは、効果的な災害対応のために重要です。

▶

主な共有すべき情報の例:

・

河川管理者が実施する洪水中の巡視によって発見された堤防等の変状

・

水防団員あるいは市町村職員等による巡視や、住民からの通報によって発見された地域の浸水等の変状

・

市町村の各部門(班)による、水防活動等対応の状況

●

このような情報を次の対応へスムーズに活用するためには、変状内容や対応内容とともに、地図上での位置情報も併せて共有される必要があります。

◆解決策例

●

巡視や通報によって発見された変状をシステムに登録し、関係者間で共有できるようにします。登録された情報は地図上に表示され、リアルタイムで状況を把握することができます。

●

対象となる位置がある程度の距離に及んだり面積に広がったりしている場合は、その範囲をシステム上で線や面として登録することで、視覚的に把握することが可能となります。

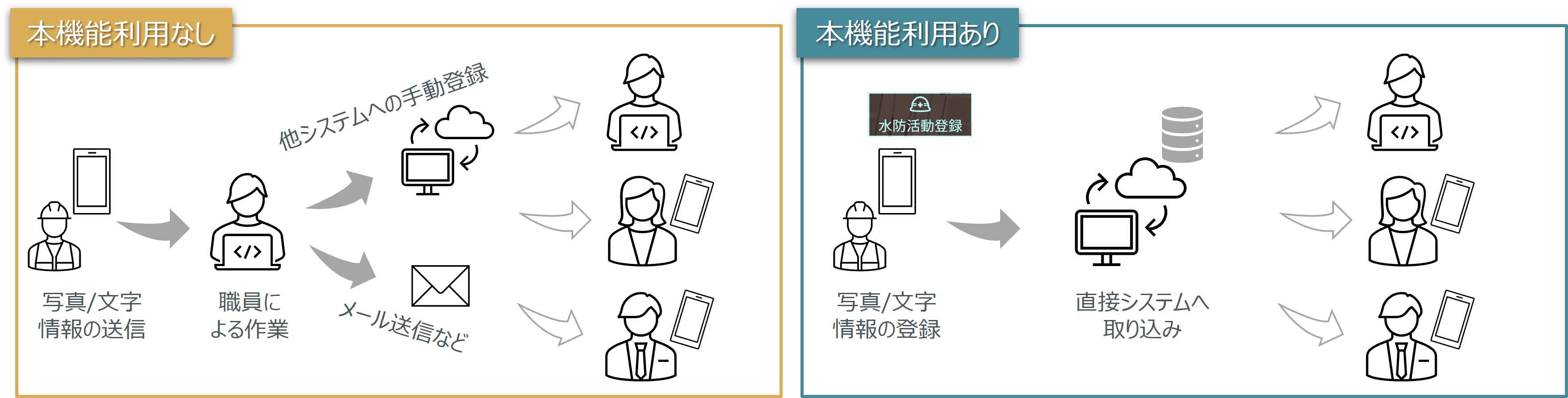

◆機能の効果

●

現場から登録した情報が直接システムに取り込まれ、水防活動状況として、地図表示、一覧表示されます。これにより、手動で他部署等へ共有する作業は不要となります。

●

情報登録時に登録者側で位置情報を指定するため、システムの地図上で情報が該当位置にプロットされます。報告を受ける側で地図上の場所を探す作業は不要となります。

●

本機能では文字情報のみでなく複数の写真を同時に登録することもできるため、写真と位置が紐づいて情報管理されます。

◆ビフォーアフター

●

紙ベースで情報を集約すると情報共有の範囲が限定されてしまいます。また、口頭による情報を手動でシステム登録していると、その作業負担が大きく、情報の遅延や漏れが発生することもありました。

●

本機能を利用すると、情報の収集と共有が効率化され、迅速な対応が可能となります。

◆利用イメージ

◆機能実装に向けた要件例

●

巡視や通報によって発見された変状やその対応状況を登録するための入力フォームを検討します。入力内容としては、投稿日時、登録者、重要度、コメント、位置情報、写真添付などが挙げられます。

●

変状内容や対応内容についてはコメント欄で自由記述にすることもできますが、既存の巡視報告書などに応じて、種別や項目を選択式にすることも一案となります。

●

システムに登録された情報を時系列で一覧表管理するとともに、地図上に表示し、リアルタイムで状況を把握できるようにします。

●

機能拡張の例として、関係者間で情報を共有するための通知機能の追加を検討することも可能です。

◆操作ミスや入力ミスに配慮したシステム設計のポイント

●

水防活動の登録内容は自治体ごとに異なります。複数の自治体で運用することを目指す場合、既存の入力情報をすべてそのまま踏襲すると、煩雑さが増し、汎用性が低くなる可能性があるため、その点に注意が必要です。ターゲットとなるユーザに合わせて、柔軟に設計を進めることが求められます。

河川管理施設操作状況共有機能

◆課題

●

通常、樋門・樋管や排水機場などの操作を行う際は、関係組織へ連絡することとなっていますが、水防団の一般団員がその操作状況を把握する手段はこれまであまり検討されていません。地域によっては、水防団員自身が樋門の開閉状況から内水状況を予測し、水防活動に繋げているという事例も報告されていることから、施設の操作状況を共有することが求められています。

●

また、近年は操作員の安全確保の観点から、浸水状況に応じて操作場所からの退避が指示されますが、実際に操作員が退避したかどうかを施設管理者が確認できないこともあります。

◆解決策例

●

施設の基本諸元に加えて、洪水時に施設操作ならびに操作員の状況を適切に更新し、関係者間で共有できるようにします。

●

登録された情報は地図上では状態ごとに色分けして表示され、リアルタイムで状況を把握することができます。

◆機能の効果

●

樋門・樋管、排水機場等の河川管理施設は、施設管理者が多様であることに加え、地域によっては樋門・樋管を水防団や自治会が操作する場合があります。本機能を活用することで、その操作状況を容易に共有することが可能となります。

●

システムでは施設操作の状態に加えて、操作員の退避状況も登録可能であり、操作員の安全管理に資する情報を管理できます。

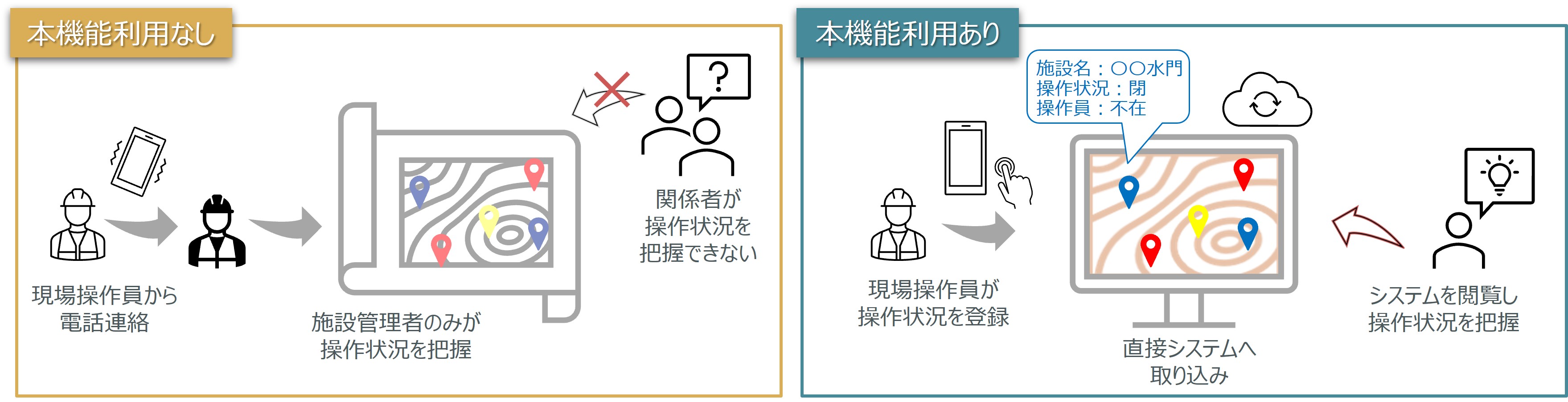

◆ビフォーアフター

●

従来は、施設操作状況については水防団員への情報共有は限定的でした。また、操作員の退避状況がリアルタイムに確認できないことも発生していました。

●

本機能を利用すると、施設の操作状況や操作員の状況がリアルタイムで共有されます。

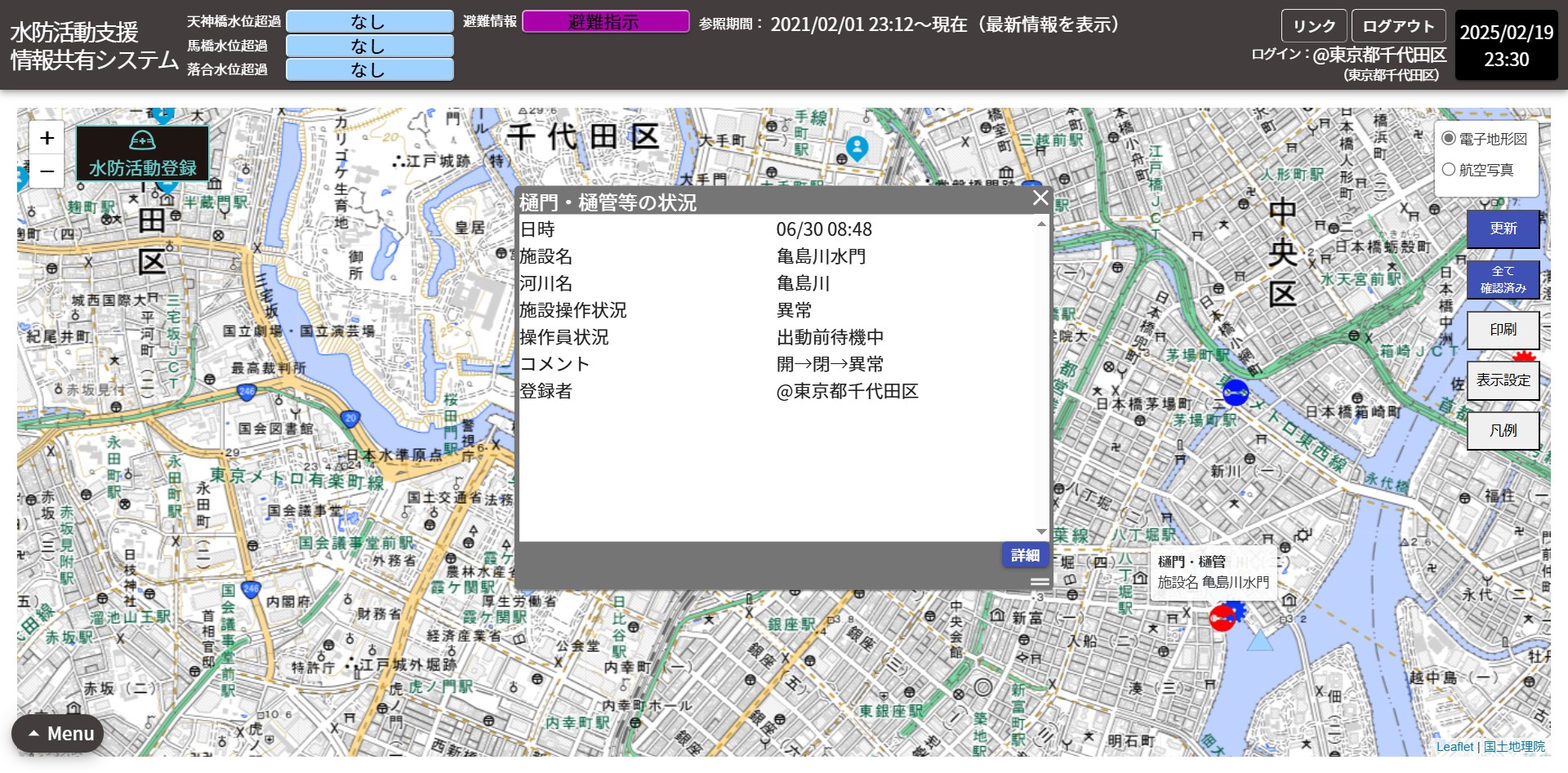

◆利用イメージ

◆機能実装に向けた要件例

●

情報入力は大きく2段階に分けられます。施設諸元や位置情報など平常時に事前に入力する情報、ならびに操作員や施設操作の状況など洪水期間中に更新する情報があります。

●

洪水期間中に入力する内容の例として、登録日時、施設操作状況(開/閉/異常)、操作員状況(不在/出動前待機中/出動中/退避済み)、コメントなどがあります。

●

洪水期間中の状況に関する入力は、施設操作員や施設管理者に限定せず、すべてのシステム利用者が入力可能とすることも一案となります。また、施設管理のシステムが別途運用されている場合は、システム連携により、情報を登録することが望ましいです。

●

登録された情報は地図表示と一覧表示します。一覧表示は、全施設の最新状況を示す一覧と、施設ごとの操作履歴を示す詳細一覧の2段階に分けると分かりやすいです。

◆発展性を考慮したシステム設計のポイント

●

本システムでは、樋門・樋管や排水機場などの河川管理施設の操作状況を共有することを主眼とした機能を構築しましたが、河川管理施設に限らず、その他施設等の状態確認・管理に応用可能です。

●

また、既に施設の遠隔監視システム等が整備されていれば、その情報を自動取得することも有用と考えられます。

4. システム構築の実際と留意点

今後、各自治体でシステムを構築したり改良したりする際に留意すべき事項について、「水防活動支援情報共有システム」での経験を基に、下記5点について紹介します。

システム構成

商用クラウドサービスを活用したシステム構成の具体例とその特徴を紹介し、併せて、特に自治体でシステムを導入する場合のクラウドサービス利用時の留意点について、契約期間に焦点を当てて説明します。

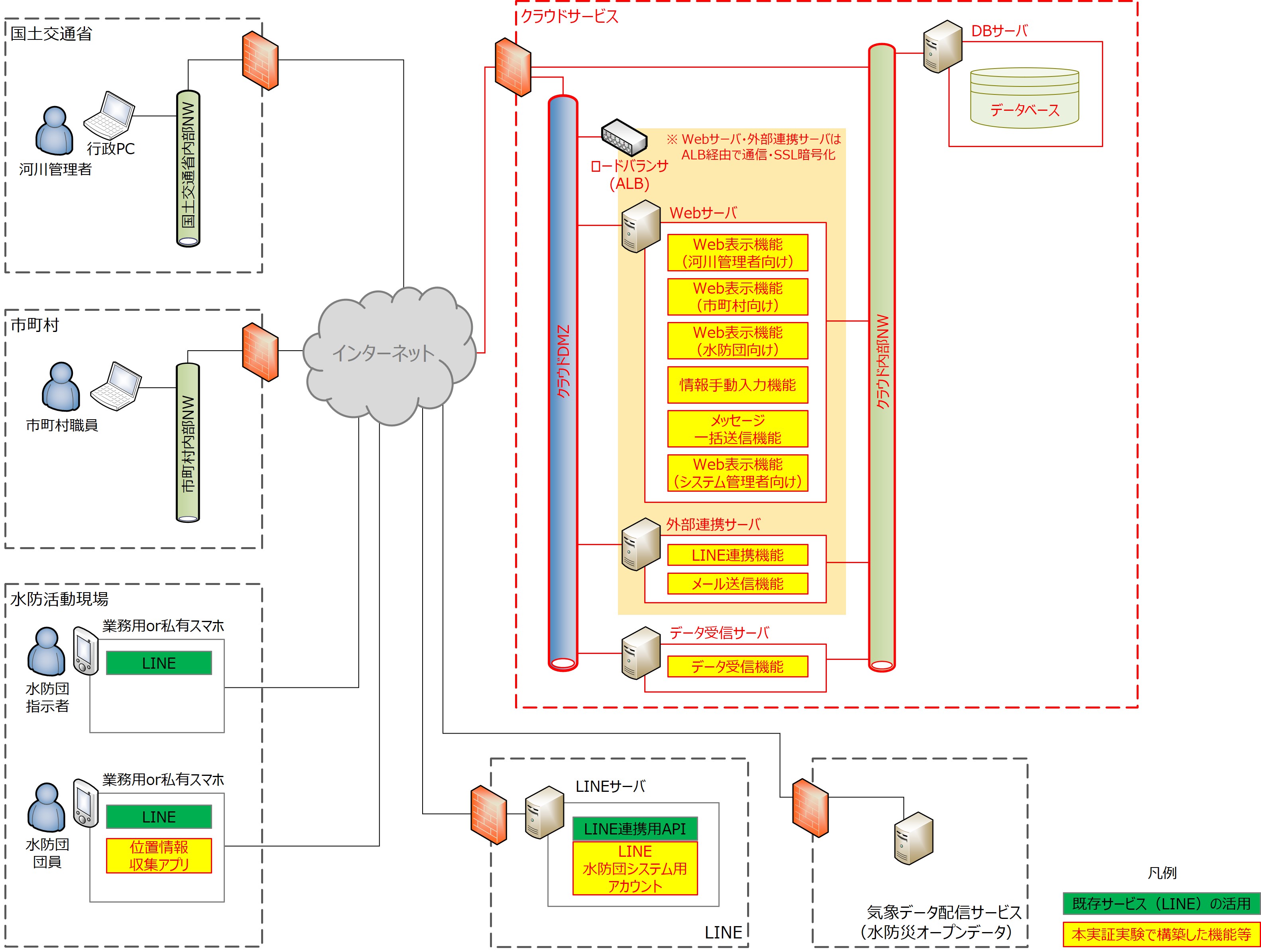

◆クラウドサービスを利用したシステム構成例

●

商用クラウドサービスを利用してシステムを構築する場合の例として、水防活動支援情報共有システムのサーバ・ネットワーク全体構成図(概要版)を以下に示します。

●

本システム構成には、下記の特徴があります。

1)

明確な役割分担によるサーバ構成

本システムは、複数のサーバに役割を分担することで、障害時の影響を抑えながらセキュリティを確保し、リソースを効率的に活用できる構成となっています。なお、一般的にサーバ数が増えるとクラウドサービス利用料も増えますので、負担可能な運用コストとの兼ね合いを考慮する必要があります。

○

クラウドDMZ内のサーバ:

既存の防災システムに新たな機能を追加することで、開発費用の削減や運用の利便性向上、防災機能を一元化することによる災害対応職員の負担軽減が期待されます。

○

クラウド内部ネットワークのサーバ:

機密性の高いデータを扱うDBサーバが配置され、外部と直接接続されないようになっています。

2)

セキュリティ強化のためのネットワーク分離

システムは、インターネットに接続するDMZと、機密性の高いデータを守る内部ネットワークに分けられています。この構成により、外部からの不正アクセスや攻撃が内部ネットワークに直接影響を与えないよう工夫されています。また、クラウドサービスとインターネットの間にはファイアウォールを配置し、不審な通信を遮断する仕組みも備えています。なお、セキュリティ対策は日進月歩で進化しており、クラウドサービスが提供する監視サービス等と組み合わせて、運用規模や組織に適した手法を構築することが推奨されます。

3)

外部サービスとの円滑な連携

本システムは、LINE投稿機能や気象データの受信、水防災オープンデータの活用など、外部サービスと連携するための仕組みを整備しています。これらの連携は、DMZ内に配置された「外部連携サーバ」を介して行われ、外部と内部の通信が効率的かつ安全に管理されています。

●

本システムでは、システム運用に必要となるデータを受信するため、下表に示すデータ配信サービスを契約しました。データ配信料金などの詳細については、リンク先のウェブサイトをご覧ください。

◆クラウドサービス利用時の留意点(主に自治体が導入する場合)

●

クラウドサービスは契約期間が終了すると、クラウド上に構築したサーバやネットワーク、プログラム、保存データ等はすべて消失します。業務委託を通してシステムを継続運用するためには、空白期間が生じないよう業務発注を調整する必要があります。対応としては以下の2通りが考えられます。

1)

クラウドサービス契約を含めた業務発注

システム改良、保守、関連検討、クラウドサービス契約を1業務ですべて実施し、前契約の工期終了日翌日から業務開始とすることで、クラウドサービス契約を継続します。

業務を1つに集約することで、業務発注の手間が少なく、分離発注による不要な業者間の調整の手間を軽減できます。ただし毎年同様の業務発注が必要となるため、予算確保、発注手続きは毎年生じます。また業者変更が生じた場合は、データ移行やクラウドサービス再構築等のため、システム運用の一定期間停止が必要となる可能性があります。

2)

クラウドサービス契約を分離した業務発注

クラウドサービス契約を他の関連作業と分離し、単体で業務発注します。従来の物理サーバの賃貸借契約のように、複数年の予算を確保し、契約することで、毎年の業務発注、システム移行等の手間を軽減します。複数年契約とすることで、短い期間でクラウドサービスが変更となり、環境移行のための手間やコスト、運用停止期間が生じるリスクを回避することができます。

一方でクラウドサービス契約の受注者とシステム改良や保守、関連検討等を実施する業者が異なる可能性が高い(クラウドサービス契約はクラウドサービス提供ベンダ、システム改良や保守、関連検討はコンサルタント実施が多い)ため、業者間の調整等の手間は生じる形となります。

●

システムの開発・検証環境については、クラウドサービス費用の重複や、受注者による作業効率を考慮すると、検証環境として発注者側であらかじめ整備しておくよりも、利用者となる受注者側で自ら環境整備することが望ましいと言えます。

クラウドサービス仕様の考え方

本システムは、クラウドコンピューティングサービスを活用して構築しました。クラウドサービスを利用することで、ハード整備の初期費用や機器更新費が抑えられたり、運用・監視の水準が確保できるなど多くのメリットがあります。とはいえ、クラウドサービスの運用には一定のコストが発生するため、限られた財源を鑑みると運用コストをなるべく抑制したい、という自治体のニーズもあります。そこで、ここでは、クラウドサービスの仕様のうち、特に、クラウドサービス費用の削減に資するサービス仕様(利用状況に応じた最低限のスペックの考え方、オートスケール機能の概要、非出水期のリソース停止、等)について紹介します。

◆サーバスペック

●

サーバの選定基準::クラウドサービスでは、サービス提供者が定期的に新しい世代のサーバをリリースしています。最新世代のサーバはパフォーマンスの向上やコスト効率の改善が図られており、最新技術が取り入れられています。そのため、システム設計時には、最新世代のサーバの特性を理解し、必要に応じて最適な世代のサーバを選定することが重要です。

●

ストレージ容量の選定:クラウドサーバを導入する際、最初は予測されるデータ量に基づき、必要最小限のストレージ容量を契約し、使用状況に応じて柔軟に調整できるように設計することが重要です。一般的に、各サーバのストレージ利用率が約70%程度となるように設定し、余裕を持たせつつ無駄なコストを避けることが推奨されます。

◆CPUコア数とメモリ数

●

災害時などでシステムに負荷がかかった場合でも確実に稼働するためには、サーバのパフォーマンスや機能に大きく影響するCPUコア数やメモリ容量を適切に設定する必要があります。一方で、費用面を考慮し、過剰なスペックにならないよう注意が必要です。水防活動支援情報共有システムでは、同時アクセス人数を50人として設計したうえで、実証期間中にCPU使用率やネットワーク受信量を調査し、最適なサイズに調整しました。

●

災害関連システムは、本来、災害対応時に国土交通省、自治体、水防団など多数の利用者がシステムを使用することを想定しています。そのため、システムを安定的に運用するためには、予め利用機関数や利用人数を踏まえ、ピーク時の負荷容量を予測しておくことが重要です。災害時でも確実に稼働し、平常時はコストを抑えた運用が望まれます。

●

クラウドサービスによっては、サーバへのアクセスが一時的に集中した際にシステムがダウンしないよう、サーバ台数を自動で追加する機能(オートスケール機能)を提供しています。平常時はコストを抑えたサーバ仕様で運用し、災害時にサーバへのアクセスが集中した場合には、この機能を利用して対応するような運用が可能となります。オートスケールの概要については次の段落に概要を説明します。

◆オートスケール機能の概要

●

平常時は最低限の費用で運用し、災害対応時アクセスが集中するときにオートスケーリングすることで運用費用を低減することができます。

| 項目 |

詳細 |

| 概要 |

・クラウドサービスのリソースのパフォーマンスを維持できるよう、アプリケーションを監視し、需要に応じて自動で容量の増減(スケーリング)を行う機能です。 |

| メリット |

・需要に応じて自動でサーバを追加/削除し、アクセス集中時にもシステムダウンを防ぎます。

・異常なサーバを自動検出し交換することで、耐障害性を向上させます。 |

| デメリット |

・設定を誤ると、必要以上にサーバが起動し、リソースが無駄になる可能性があります。

※サーバ数の上限を設定することで、このリスクを軽減できます。 |

| 費用 |

・オートスケール機能自体には追加費用がかからない場合があります。

※需要に応じてサーバが追加されるため、その分のリソース使用に伴うコストは発生します。 |

●

オートスケールによって追加されたサーバは以下の特徴を持っています。

○

元サーバと同じ役割:最初に起動テンプレートを作成するため、そのテンプレートに沿ってサーバが追加されます。よって自動で追加されたサーバは元のサーバと同じ役割を果たします。

○

元サーバで記録されているログデータの補完:ログデータは元サーバから新しく追加されるサーバに自動的にコピーはされません。サーバのストレージでログデータの保存を行っている場合、ログデータの補完が可能となります。

●

オートスケールの機能を実装するためには、以下のフローで検討します。

2.

各サーバの設定シナリオに基づいたオートスケールの設定

◆リソース停止

●

クラウドサービスの多くは従量課金制度を採用しており、実際に利用したサービスの使用料に基づいて請求されます。そのため、利用しないときはサーバなどのリソースを停止することで、それに伴うランニング費用が削減できます。なお、クラウドサービスによっては停止ができない(終了のみ)場合もあり、その場合は再開する度に環境の構築・設定が必要となりますので、利用するクラウドサービスがリソース停止に対応しているかをご確認ください。

●

水防活動に係るシステムは常用システムではなく、出水時等の緊急時に利用することを想定した非常用システムです。そのため、システム利用頻度が低い、非出水期(11/1~5/31)の期間は、夜間にシステムを停止させることでコスト削減を図ることができます。

●

クラウドサービスによっては、サーバの自動起動・自動停止機能を提供しており、これを利用することで、指定の時間帯にサーバを停止し、その後自動起動することができます。

LGWAN内外でのシステム利用

水防活動に資するシステムを構築する際、システムをLGWAN*内に構築するケースとLGWAN外(商用クラウド等)に構築するケースの2つが考えられます。それぞれの選択肢には運用対象や目的に応じたメリットとデメリットがあるため、自治体は自らのニーズに基づいて慎重に検討する必要があります。

* Local Government Wide Area Network、総合行政ネットワーク。行政機関専用の閉域ネットワークであり、インターネットとは完全に分離されている。

1.LGWAN内にシステムを構築するケース

LGWAN内でシステムを構築する場合、以下のようなメリットがあります:

●

セキュリティの担保がしやすい:LGWANは閉域ネットワークであり、不正アクセスのリスクが低い。

●

既存の自治体システムとの親和性が高い:LGWAN内にある既存システム(例:災害対応システムやデータベース)とスムーズに連携可能。

一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります:

●

水防団員など外部ユーザのアクセスが困難:LGWANは自治体職員専用のネットワークであり、一般の水防団員がアクセスするには特別な手段が必要です。例えば、VPNやゲートウェイの導入、もしくは外部ネットワークとの連携を検討することが求められますが、これには運用上の負担が伴います。

●

スマートフォン利用の制約:自治体職員がスマートフォンでアクセスする場合も、専用のセキュリティ対策や端末管理が必要となります。

これらの課題を解決するには追加的なコストや運用負担が発生するため、LGWAN内にシステムを構築する場合には、運用対象を自治体職員に限定することが現実的といえます。

2.LGWAN外にシステムを構築するケース

一方、LGWAN外(商用クラウド等)にシステムを構築する場合には、以下のようなメリットがあります:

●

水防団員など外部ユーザが容易にアクセス可能:インターネットを介して、スマートフォンやPCからアクセスできるため、柔軟な運用が可能です。

●

拡張性と柔軟性が高い:クラウドサービスを活用することで、新しい機能の追加や広域的な利用にも対応しやすい。

ただし、以下の点には注意が必要です:

●

自治体職員のLGWAN内からのアクセス:LGWANに接続された端末からインターネット上のシステムにアクセスするためには、セキュリティ対策が必要です。例えば、専用ゲートウェイや認証システムを通じて接続する方式が一般的です。

●

LGWAN内の既存システムとの連携:LGWAN外に構築したシステムが、LGWAN内にある既存システム(例:防災データベース)とデータ連携する場合には、セキュリティやデータ転送方式について慎重な設計が必要です。

3.運用対象に応じた選択の重要性

運用対象が水防団員など外部ユーザを含む場合、LGWAN外でのシステム構築が基本的な選択肢となります。一方、運用対象を自治体職員に限定する場合には、LGWAN内での構築が現実的と考えられます。ただし、LGWAN外のシステム構築にはセキュリティやコスト面の課題が、LGWAN内のシステム構築には外部ユーザアクセスの制限といった課題がそれぞれ存在します。

自治体はこれらのメリット・デメリットを踏まえ、運用対象や目的に応じた適切な選択を行う必要があります。また、システム構築後の運用において、どのようにアクセス管理やシステム連携を実現するかについても、あらかじめ具体的な検討が求められます。

機能追加に伴うセキュリティ対策

既存システムに新たな機能を追加する際には、セキュリティ対策に変更や追加が必要となる場合があります。特に、LINE IDやメールアドレスの登録、団員の位置情報の自動取得といった機能を実装する場合には、セキュリティ上の十分な配慮が求められます。本手引きで紹介した6つの機能それぞれについて、機能を追加する際に考えられるリスクと、その対策例を以下に解説します。

◆一元的な情報表示機能

●

外部システム連携のリスク:情報を集約して一元的に表示するため、組織内外を含めた複数の既存システムと連携しデータを取得するケースが増加します。この連携部分が攻撃対象となる可能性があるため、以下の対策が重要です。

○

最小権限の原則:連携先へのアクセス権限を必要最低限に制限し、不要な操作を防止します。

○

セグメント化:連携用のネットワークを他のシステムと分離し、連携経路を限定することで攻撃範囲を縮小します。

○

監査とモニタリング:連携先との通信やアクセスログを定期的に監視し、不審な活動を検知します。

◆SNSを活用した現場情報登録機能/水防活動登録機能

●

個人情報保護のリスク:LINE IDやメールアドレスなどの個人情報をシステムに登録する際、不正アクセスや情報漏洩のリスクが生じる可能性があります。このリスクを最小化するためには、データの暗号化や匿名化を徹底するとともに、登録する個人情報を必要最小限に絞ることが重要です。

●

情報信頼性のリスク:ユーザの誤操作や勘違いによる誤情報が登録される可能性があります。これを軽減するため、情報登録時に撮影日時や位置情報を自動的に付与し、登録内容の信頼性を向上させる仕組みを導入します。

●

外部システム連携のリスク:SNS APIの脆弱性を悪用される可能性があります。これに対しては、通信に認証付きプロトコル(OAuth2.0など)を使用し、不要な権限を最小化する必要があります。

◆迅速な指示伝達機能

●

指示内容の漏洩リスク:指示が送信途中で傍受される可能性があります。これを防ぐには、通信経路の暗号化(SSL/TLS)を徹底し、さらにエンドツーエンド暗号化を導入することを推奨します。

●

重複送信による混乱リスク:LINEとメールの両方に指示が送信される仕組みが混乱を招く可能性があります。これを防ぐため、同一内容であることを明示する表示や送信履歴の一元管理を行うシステムを設けることが有効です。

◆団員の現在位置情報共有機能

●

プライバシー侵害のリスク:位置情報が不適切に公開されると、団員のプライバシーが侵害される可能性があります。これを防ぐため、位置情報の閲覧を役割に応じて制限し、暗号化された形式でデータを保存する仕組みを導入します。

●

GPS情報の不正利用リスク:スマホアプリから送信されるGPS情報が不正に利用される可能性があります。これを軽減するため、送信データをハッシュ化し、不正アクセスを防止する技術を適用する必要があります。

◆河川管理施設操作状況共有機能

●

操作ログの漏洩リスク:施設の操作状況に関する情報が外部に漏洩すると、不適切な利用が発生する可能性があります。これを防ぐため、操作ログへのアクセスを権限で制限し、データを暗号化して保存する仕組みの導入が考えられます。

機能追加に伴う運用保守の配慮事項

既存システムに新たな機能を追加することにより、新たに生じる配慮事項等について説明します。

◆他システム連携

●

「一元的な情報表示機能」では、気象情報の多くは他システムから取得されることになります。関係機関との連携を密にし、情報提供側のシステムで仕様変更があった場合に、迅速かつ適切に対応することが求められます。

●

「SNSを活用した現場情報登録機能」では、 基本的にはLINEから提供されるAPIを活用します。このAPIの仕様変更やアップデートに伴い、システム側での修正対応が必要になるケースがあるため、定期的にLINE側の変更情報を監視し、適切に対応する仕組みが必要です。なお、他のSNSツールと連携する場合にも、同様の対応が求められます。

●

「河川管理施設操作状況共有機能」では、他の施設管理システムとの連携に際して、データの同期やインターフェース調整が必要となります。このため、システム間でデータの整合性を保ち、またそのために定期的な調整や運用サポートが求められます。

◆専用アプリのアップデート

●

「団員の現在位置情報共有機能」では、専用アプリを独自に開発し、団員のスマートフォンにインストールする方法を紹介しました。このアプリには定期的なアップデートが必要であり、端末やOSのバージョンアップに対応するため、アプリの動作確認や改修体制を構築しておくことが求められます。

●

アプリの新しいバージョンを提供した場合、団員のスマートフォンに最新の状態で運用されているかどうかを通知する仕組みが必要となります。この通知機能を実装することで、常に最適なアプリ環境を維持できます。

◆ユーザサポート

●

新たな機能を利用するにあたり、システム操作に関するトレーニングやサポート体制を構築することが求められます。情報表示や情報登録方法については、システム操作マニュアルやFAQに加えて、定期的な訓練を通じて団員に実際に操作してもらうことが望ましいです。

おわりに

本手引きでは、自治体や関係機関が水防活動を効果的に支援するためのシステム構築に役立つ情報を提供しました。近年、頻発する水害に対する迅速かつ的確な対応が求められる中で、流域治水の取り組みの一環として水防活動の重要性はますます高まっています。

本手引きで紹介したシステム機能や導入の留意点が、現場での課題解決に寄与し、地域の防災力向上に貢献することを願っています。システム整備には、各種交付金の活用も有効な手段となります。また、システムの導入や運用に関して不明な点やご相談がある場合は、近くの河川事務所や国総研技術相談に気軽にご相談いただければ幸いです。

◆お問い合わせ

国土交通省国土技術政策総合研究所

河川研究部 水害研究室

〒305-0804 茨城県つくば市旭1番地

E-mail: nil-suigaiあっとki.mlit.go.jp (あっとを@マークに変更してください)