|

IPCC作業部会の第5次報告書が公表され、気候システムの温暖化には疑う余地がないと述べ、地球温暖化により水災害の発生頻度や規模が増大する恐れが懸念されています。気候変動適応研究本部では、その影響の下での洪水災害リスク評価手法を開発するとともに、流域毎の実態や実現可能性を踏まえ実務に使える適応策オプションを拡充し、それらの適応策検討の進め方を示すための表記のプロジェクト研究を実施しました。その成果の概要を紹介します。

■プロジェクト研究の背景・目的

気候変動の下で、従来の河川計画が目標とする治水安全度を超える外力(超過洪水)の発生を含めた洪水被害の激化・頻発化が懸念されます。本研究は、気候変動予測結果を河川計画指標に翻訳する技術、超過洪水時の災害リスクを評価する技術、それらの災害を軽減するための様々な施策メニューの拡充手法等の基盤技術の開発を行うとともに、それらを総合化して洪水防災・減災マネジメントを進めるための考え方を提示することで、気候変動への適応策の実現を推進することを目的とします。平成22年度から25年度にかけて4年間にわたり、気候変動適応研究本部(河川研究部、下水道研究部、旧環境研究部、旧危機管理技術研究センターの関係研究室から構成される横断的な研究グループ)において実施しました。

■主要な研究成果

(1)気候変動予測結果を河川計画規模豪雨や洪水・河川整備労力への影響として翻訳

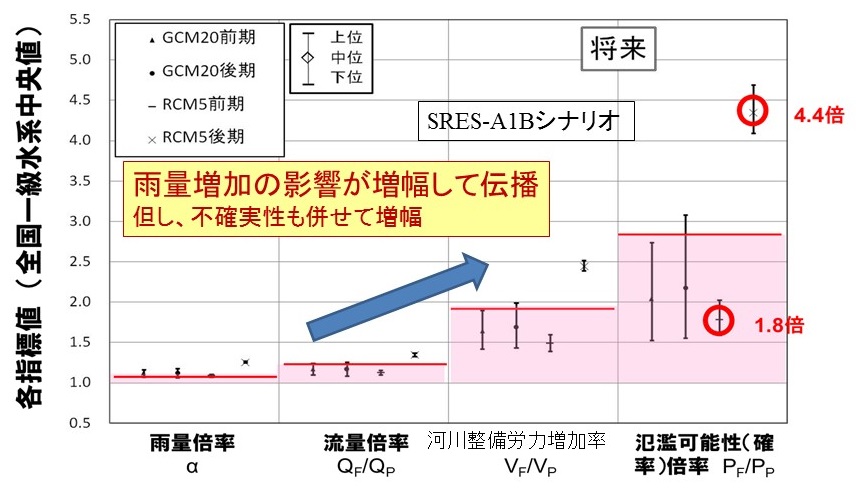

気象研究所の4種の気候予測モデルによる降水量予測データを用いて、洪水流量や氾濫リスク(治水基準点における計画規模相当流量を超える確率)、及び、必要となる追加の河川整備労力について、気候変動がどのように影響し伝播するかを調べました。その結果、各河川の4種モデルによる予測中央値を全国一級水系(109水系)の中央値を平均した値として、河川計画規模の豪雨は現在の1.2倍弱になり、その影響で洪水流量は1.2倍強、河川整備必要量指標は約1.8倍、洪水氾濫可能性は約2.6倍に増大することがわかりました(図1)。降水量の増加率は小さくとも、河川整備労力に与える影響は増幅し、河川行政における的確な温暖化適応策の立案・実施が重要な課題であることを明らかにしました。

図1 全国一級水系における現在気候(1979〜2003年)に対する将来気候(2075〜2099年)での

計画規模降雨量、洪水流量、河川整備必要労力、氾濫可能性の比(気象研4モデル出力に基づく。)

(2)超過洪水時に想定される氾濫被害シナリオを網羅的に把握し、流域での氾濫被害を評価する手法を開発

設計以上の外力(超過洪水)を受けたときに洪水防御システムに見込まれる機能発揮と氾濫被害との関係を網羅的に把握し、氾濫原内の人口・資産分布状況と重ね合わせることで、超過洪水時に想定し得る様々な氾濫被害パターンを事前に把握する手法を開発しました。

(3)不確実性を有する超過外力に対して、被害の起こり方を制御する減災マネジメント検討の枠組みを提案

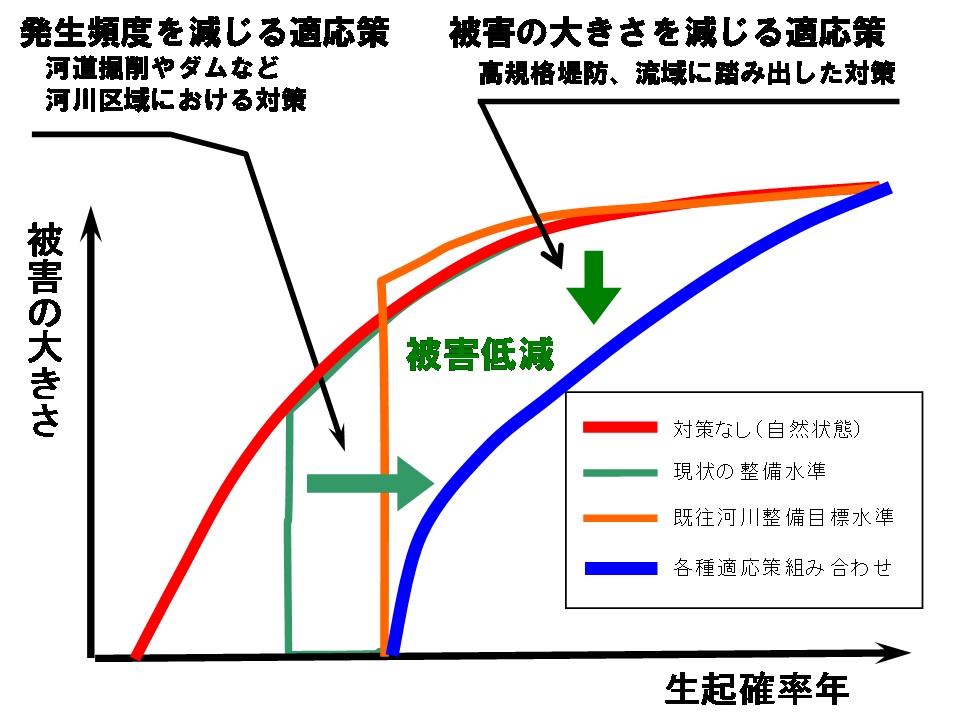

洪水外力の将来増大予測等を踏まえ、ハードとしての施設整備だけでなくソフト一体での取組も求められます。そこで、様々な適応策メニューの選択や組み合わせを検討するにあたって必要となる減災マネジメントの枠組みを提案しました(図2)。そこでは、超過外力発生時に、急激に災害が増大すること等がないよう、被害の起こり方を制御する観点が必要になることを指摘しました。

図2 洪水外力規模(横軸)に対する被害の大きさ(縦軸:人的被害、経済的被害等)の関係曲線図イメージ

(4)激甚化する洪水被害の軽減に資する様々な施策オプションを提示

●近年の短時間豪雨の増加傾向を分析し、効果的な都市雨水排水対策の方向性を提示

現在一般に入手可能な気候予測モデルデータでは、空間分解能の粗さから都市浸水対策に重要となる狭領域での短時間豪雨の変化予測を行うことはできません。そこで、過去50年間の観測データの増加傾向をもとに50年後の10分・60分間降雨強度を推計し、将来1.3〜1.4倍程度になるとの見通しを得ました。また、その場合に雨水排水幹線・支線の各レベルにおいて、どのように雨水浸透・貯留・流下の各施設を整備強化するのが効果的かを示しました。

●XバンドMPレーダによるゲリラ豪雨観測技術を開発し、観測体制を確立

短時間に急激な変動を示すゲリラ豪雨をはじめとする大雨を的確に捉えるために、(独)防災科学技術研究所等において開発が進められていたXバンドMPレーダ技術を導入し、地上雨量計によるリアルタイム補正が不要で高精度であり、時空間分解能が高い降雨観測技術を開発・実用化しました。国土交通省は既に38台を全国の主要都市圏を中心に設置し、民間での利活用も進められています。

●最新の気象予測情報を活用したダム操作高度化技術を開発

最新の降雨予測(アンサンブル予測)情報を有効に活用し、ダムの洪水調整手法を高度化する技術を開発しました。既存の治水目的を有するダムの機能を最大限有効活用しようとするものです。台風性降雨で降雨予測の精度が高い場合は、この手法により効果的な洪水調節が可能であることを示しました。

●遊水機能を維持・活用した治水の実践例の分析から施策実施の鍵となる共通的な条件を整理

氾濫を考慮した治水施策の推進に向け、既存の遊水機能を有する区域を維持し、治水に有効に活用している施策事例を俯瞰し、施策を可能とした地域条件の類似点を分析しました。建築物規制や雨水流出抑制施設設置など浸水被害軽減のための土地利用規制の制度化は、その重要な要素の一つです。

詳細は、こちらから

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0749.htm

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0056.htm

※気候変動適応研究本部として実施している本プロジェクト研究以外の成果:沿岸環境への影響評価、河川環境への影響評価、利水への影響への適応方策(下水処理水の活用)、等についてもご覧いただけます。

|