研究活動

災害時処理場の応急復旧検討

活動期間:令和2年4月~令和5年9月研究の背景と活動内容

令和元年東日本台風では広範囲の浸水被害により全国で16箇所の下水処理場が一時機能を喪失し、そのうちのいくつかは復旧に長期間を要することとなり、その環境影響等が懸念される事態となりました。

本活動は、下水性状の変化を再現可能な変動槽等を備えた実験施設を整備し、下水処理場機能喪失後の緊急措置/応急復旧段階における対策手法を提示することにより、周辺住民の公衆衛生確保ならびに放流先下流域への影響軽減を図ることを目的としています。

なお、本研究については、迅速に、合理的かつ効果的に研究を遂行するため、国土技術政策総合研究所と土木研究所の間で「浸水被害発生後の速やかな下水処理機能の応急復旧手法の開発に関する共同研究」を締結しています。

<具体的な研究内容>

- 被災下水処理場における応急復旧に向けた措置状況の整理

- 消毒効果の阻害要因や消毒副生成物の挙動等に関する検討

- 復旧段階に応じた下水の処理・消毒の対策手法に関する検討

- 復旧に向けた効果的な下水の処理・消毒の対策手法の取りまとめ

メンバー

- ◎テーマリーダー:国土技術政策総合研究所下水処理研究室長

- 国土交通省下水道部事業マネジメント推進室

- 国土交通省下水道部流域管理官付

- 国土技術政策総合研究所下水処理研究室

- 土木研究所水質チーム

参考情報

- 「地域の水利用と水生生態系の保全のための水質管理技術の開発」

(土木研究所「平成30年度研究開発プログラム報告書」)→土木研究所のページへ - 「震災時の機能不全を想定した水質リスク低減手法の構築に関する研究」

(土木研究所「平成28年度研究開発プログラム報告書」巻末資料)→土木研究所のページへ - 「津波被災下水処理場の段階的復旧対策技術による水質改善効果」

(「下水道協会誌論文集」 Vol.50, No.614, 2013)→J-GLOBALのページへ

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201302234830153735 - 「災害時における下水の排除・処理に関する考え方(案)」(平成24年9月)

→国土技術政策総合研究所 下水処理研究室のページへ

バイオマス広域化の検討ツール

活動期間:令和2年4月~令和6年3月研究の背景と活動内容

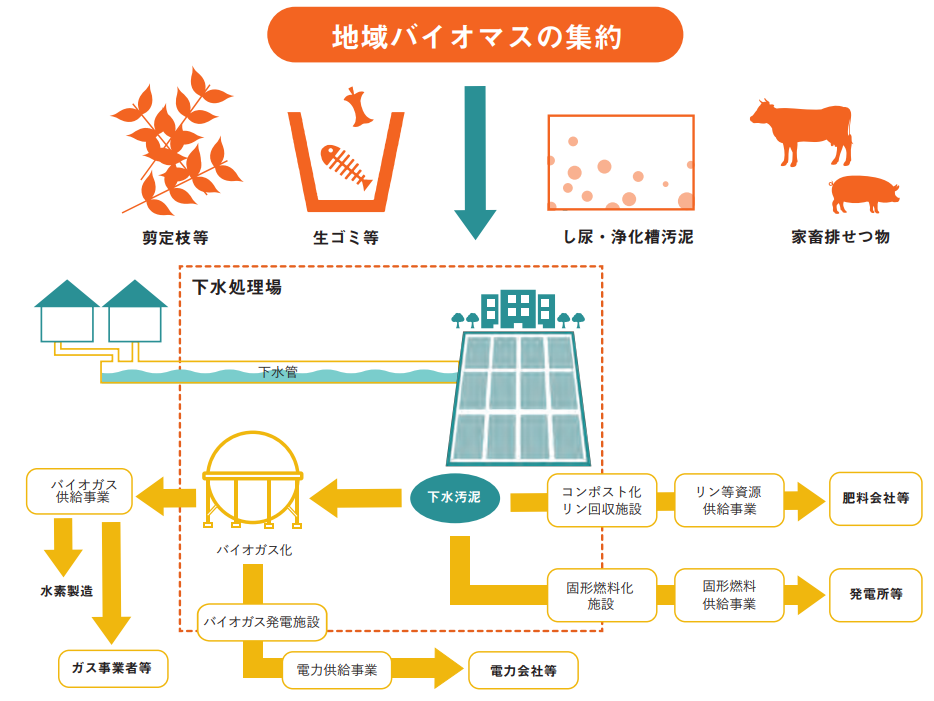

下水汚泥は、これまでは焼却・埋立等で処分されていましたが、循環型社会形成や地球温暖化対策の観点から、近年は資源・エネルギー源としての注目が集まっています。

このような背景を踏まえ、平成27年度に下水道法が改正され、下水汚泥の燃料や肥料としての再生利用が努力義務化され、下水汚泥のさらなる有効利用が推進されております。

また、下水処理場に地域バイオマスを集約することで、さらに効率的なエネルギー利用ができる可能性があります。

本活動は、上記の背景を踏まえ、下水処理場における地域バイオマスの有効利用方法や、地域バイオマス利用における経済面・環境面等の評価方法を提示し、最終的には、下水処理場で得られる地域バイオマス利活用効果が算出できるツールの作成や、地域バイオマス利活用に関する技術資料を作成し、下水道管理者に対する技術支援に資することを目的としています。

<具体的な検討内容>

- 下水処理場における、刈草等の地域バイオマスの有効利用方法の検討

- 下水処理場において地域バイオマスを受け入れる場合の経済面・環境面等の評価方法の検討

- 利用可能な地域バイオマスを用いた下水処理場で得られる効果が算出できるツールや、地域バイオマス利活用に関する技術資料の作成

出典:国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/common/001232781.pdf

メンバー

- ◎テーマリーダー:土木研究所iMaRRC上席研究員(資源循環担当)

- 国土交通省下水道部下水道国際・技術室

- 国土技術政策総合研究所下水処理研究室

- 土木研究所iMaRRC(資源循環担当)

参考情報

- <国土交通省HP>

下水道のエネルギー拠点化の推進~地域バイオマスの利活用~ - 「下水汚泥の資源・エネルギー化技術に関する概略検討の手引き(案)」

→下水処理研究室のページへ - 「河川事業等に由来するバイオマスの下水処理場内利用に関する研究」

(「平成30年度下水道関係調査研究年次報告書集」 pp.19~34)

→土木研究所 水質チームのページへ - <土木研究所iMaRRC HP>

その他、土木研究所iMaRRC(資源循環担当)の研究成果

処理水の安全性向上検討

活動期間:令和2年4月~令和6年3月研究の背景及び活動内容

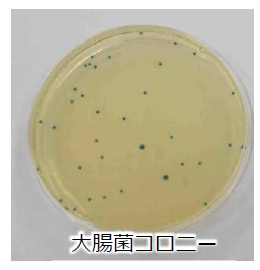

事業場排水および下水道放流水の水質基準においては、衛生学的安全性の指標として大腸菌群数が用いられています。一方で、水道水質基準では大腸菌が用いられており、糞便性の汚染を示す指標としてはより正確であることから、公共用水域の水質環境基準においても同様に大腸菌へ変更されました。

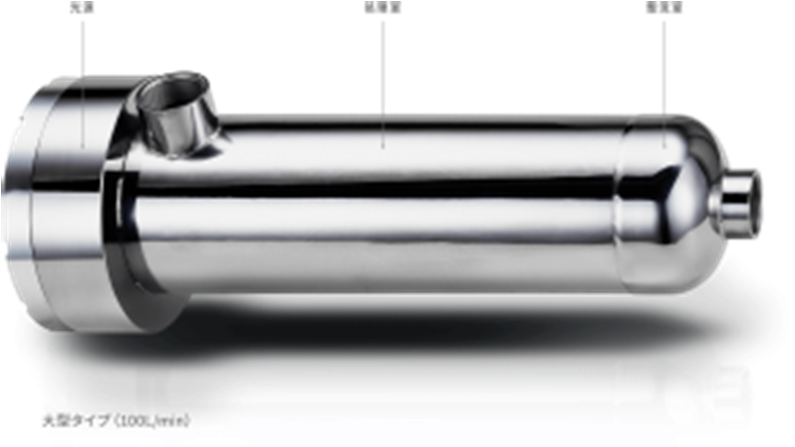

このため、放流水基準等においても同様に大腸菌への変更について検討が進められています。また、下水の消毒において、消毒副生成物を抑制しつつ消毒効果を確保するため、UV-LEDによる紫外線消毒をはじめとする効率的な手法の検討が求められています。

本活動は、このような検討状況を踏まえ、処理水の安全性向上を図り、公共用水域の水質保全に資することを目的として、下水道の放流水質基準等に関する大腸菌の基準値の設定方法や分析方法の検討、下水の効率的な消毒技術の検討を行うものです。

<具体的な検討内容>

- 下水処理場の実態等を踏まえた基準値の設定方法の検討

- 基準に対応するための下水処理場の運転管理手法の検討

- 分析精度の確認等の分析法の検討

- UV-LED等の新消毒技術の実用化

|

UV-LEDリアクター |

|---|

メンバー

- ◎テーマリーダー:土木研究所水質チーム上席研究員

- 国土交通省下水道部流域管理官付

- 国土技術政策総合研究所下水処理研究室

- 土木研究所水質チーム

参考情報

- 「下水処理施設への新たな衛生学的指標導入に関する検討」

(国土技術政策総合研究所資料 「平成25年度下水道関係調査研究年次報告書集」 pp.31~38)→国土技術政策総合研究所のページへ - 「処理水の衛生学的リスク制御技術および再生水の性能評価に関する調査」

(国土技術政策総合研究所資料 「平成30年度下水道関係調査研究年次報告書集」 pp.49~54)→国土技術政策総合研究所のページへ - 「下水試料に対する大腸菌定量手法の評価と下水処理場における大腸菌と大腸菌群の実態調査」 (「下水道協会誌論文集」 Vol.56, No.676, 2019)→J-STAGEのページへ

DOI https://doi.org/10.24748/jswa.56.676_85

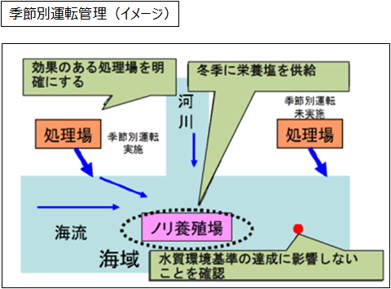

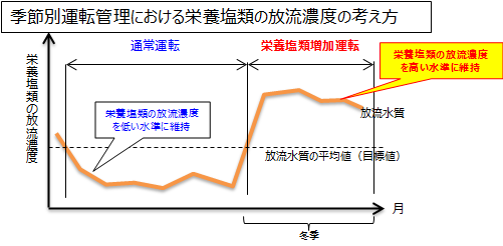

栄養塩類の能動的運転管理の導入支援検討

活動期間:令和3年7月~令和6年3月研究の背景及び活動内容

豊かな海の再生や生物多様性の保全に向け、地域の要請等に基づき、近傍海域の水質環境基準の達成・維持などを前提に、冬期に下水処理水中の栄養塩類濃度を上げる能動的運転管理の取組が地方公共団体において進められています。一方、栄養塩類を増加させつつ安定して運転することに課題を抱える処理場もあり、更なる取組の普及促進を図るためには、効果的な運転管理のための技術的な支援が必要です。

本活動は、栄養塩類の能動的運転管理を行う際の、下水処理の安定化と水質確保の方法、エネルギー消費特性等の検討を行うことにより、栄養塩類の能動的運転管理の導入を技術支援するものです。

<具体的な検討内容>

- 能動的運転管理における処理の安定化と水質確保方法の検討

- 合理的な目標設定方法、効率的な水質モニタリング方法の検討

- 能動的運転管理におけるエネルギー消費特性の検討

メンバー

- ◎テーマリーダー:国土交通省下水道部流域管理官付課長補佐

- 国土技術政策総合研究所下水処理研究室

- 土木研究所水質チーム