令和6年度最優秀賞は、以下の3作品です。各作品について、審査員より講評を頂きました。

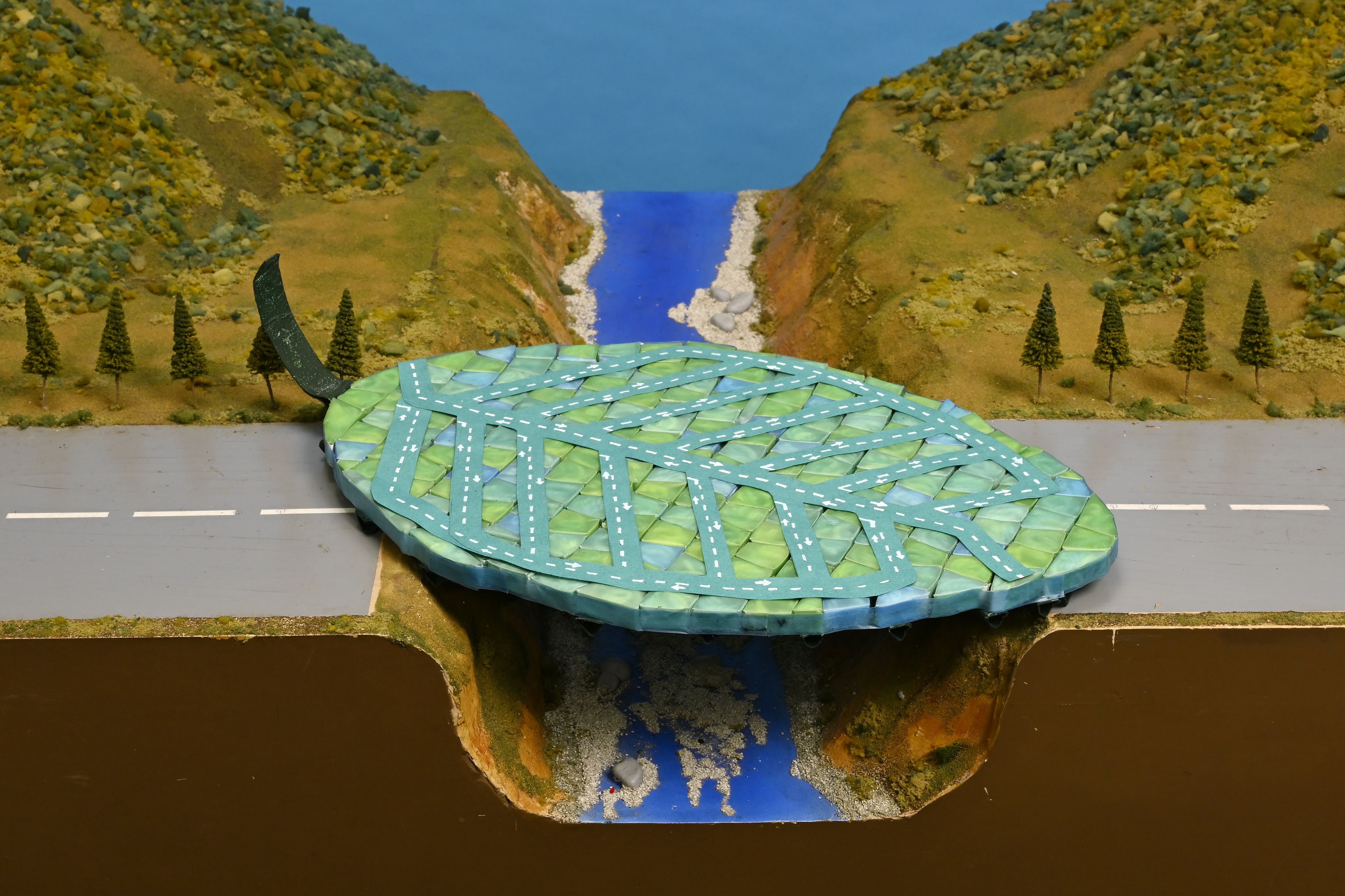

リーフ橋

つくば市立香取台小学校 荻野 妃茉莉 さん

<製作者の作品アピール>

光合成をする葉の特ちょうを橋で表現しました。

エネルギーを作る未来の橋です。

<審査員長の講評>

日当たりや風通しのよい谷川の上で、葉っぱのかたちをしたリーフ橋は、光合成をしながら酸素を生みだし、太陽光を集めてエネルギーをつくりだします。

構造的にもしっかりとしてうら面までていねいに作り上げられた橋は、どこから見ても美しい。

生き生きとした色やかたちがみずみずしく自然の景色にはえる未来の橋です。

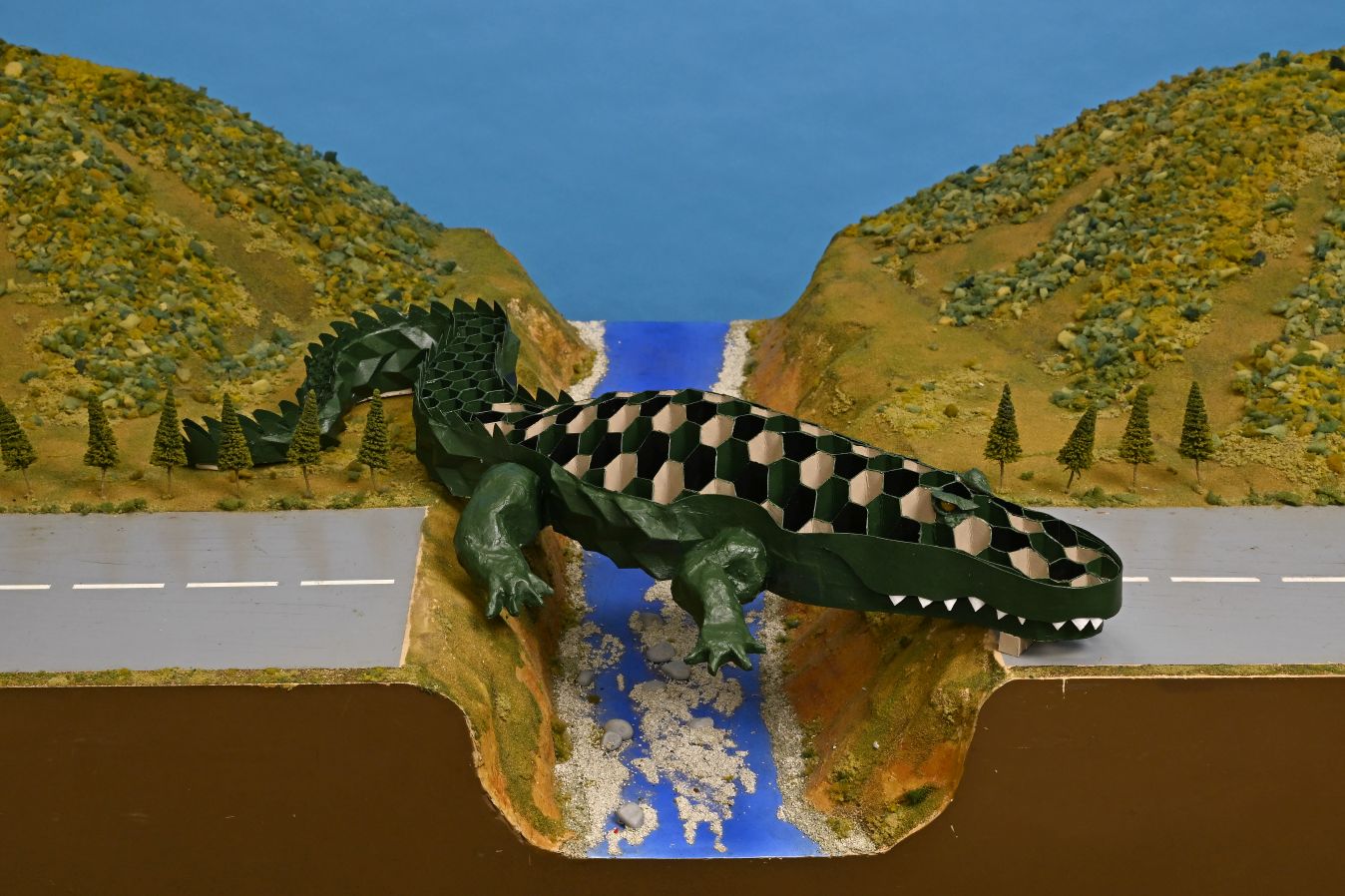

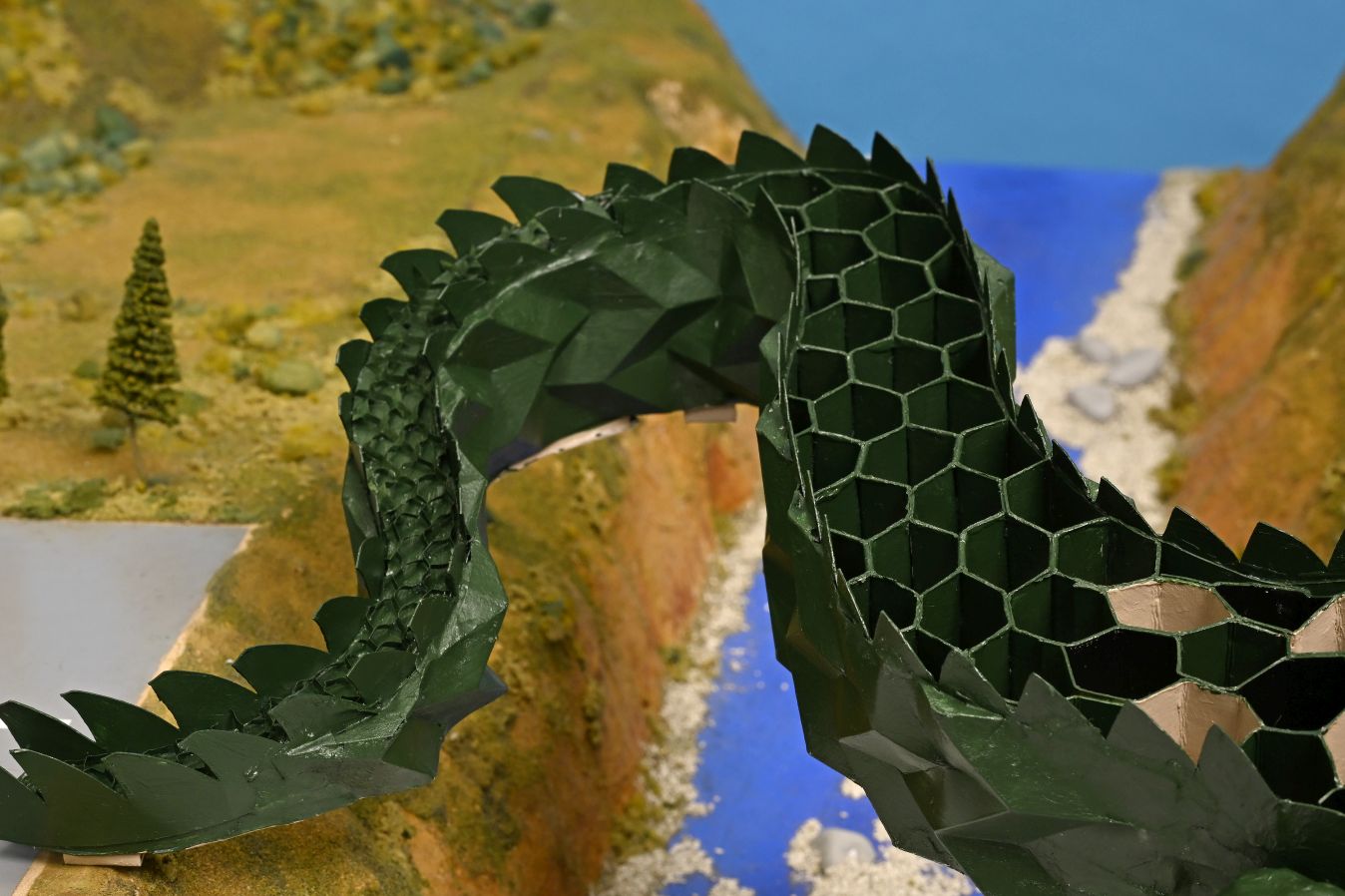

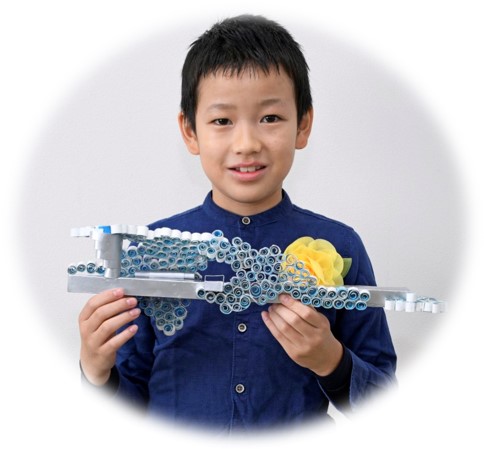

はにかむ!?ワニブリッジ

つくば市立学園の森義務教育学校 関谷 紗良 さん

<製作者の作品アピール>

とにかくたくさんワニのことを調べて、より本物に近づけるように工夫して作成しました。

高さを変えた正六角形のハニカム構造でワニの体を立体的に造り、これを幅3mm、高さ2cmの桁3本で支えることで1.5kgの荷重に耐えられるようにしました。

立体的に見えるよう、側面は「へリンボーン折り」で、足は「はりこ」で作成、最後に裏側までムラなく色をぬり、仕上げました。

<審査員長の講評>

たくさんの作品の中で、リアルなワニがにらみつけています。よく見ると、外側が暗い緑色で内側が明るいベージュ色の美しいハニカム構造になっています。

一つひとつの部品が精度よくキッチリと組み合わされ、さらに構造体で支えられた橋は、ワニの上をわたる人にスリリングな体験をあたえてくれるでしょう。

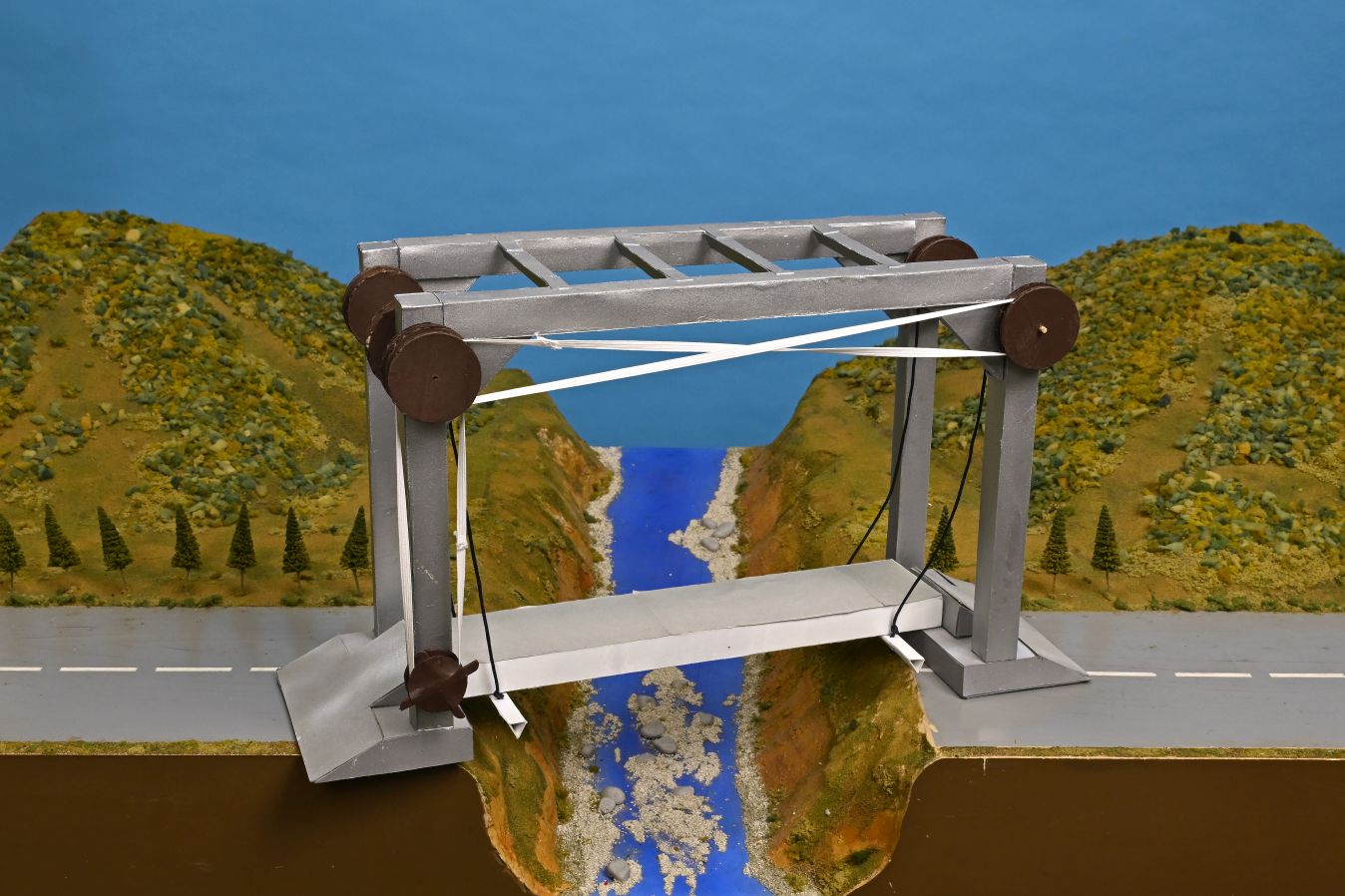

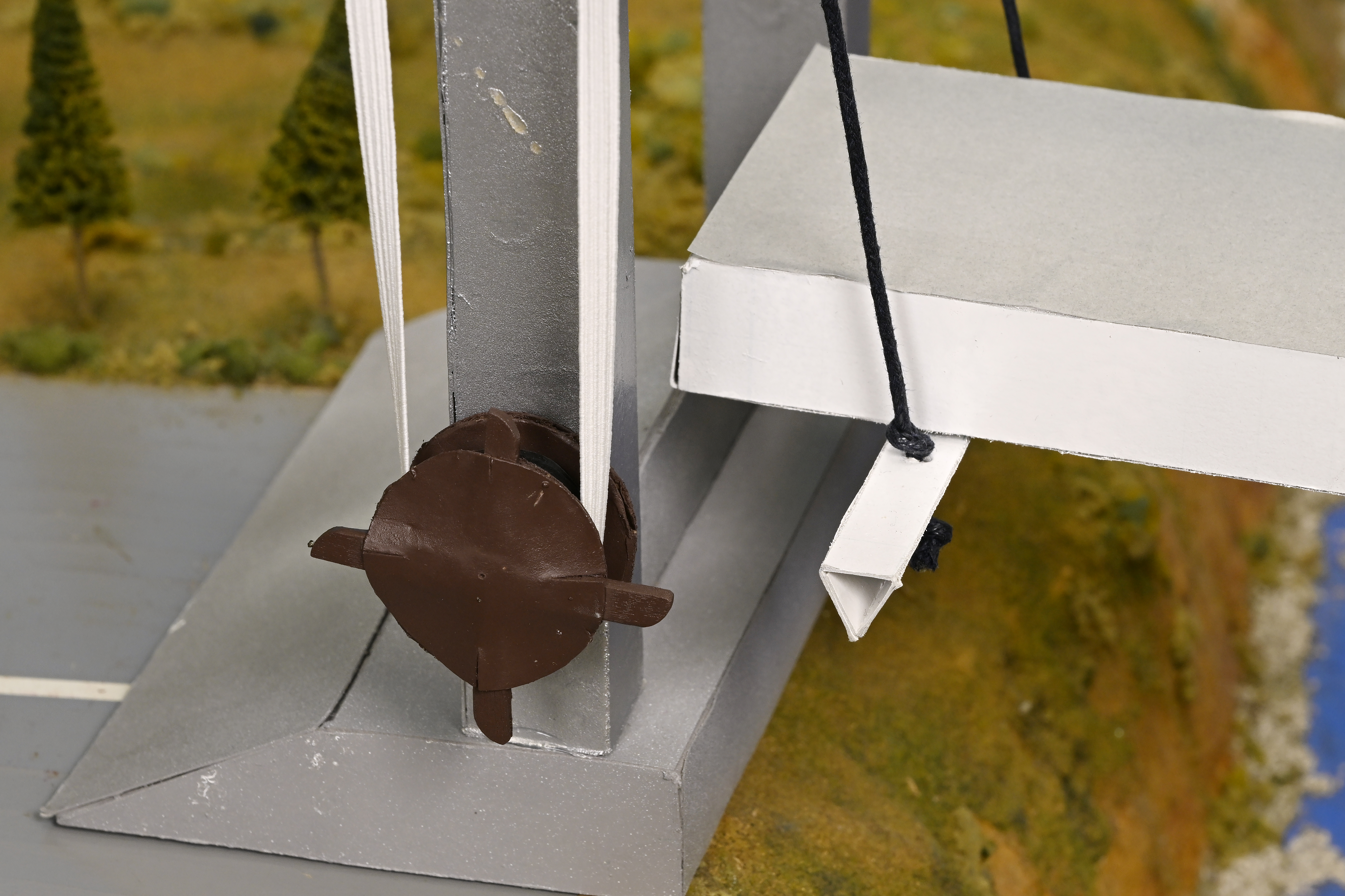

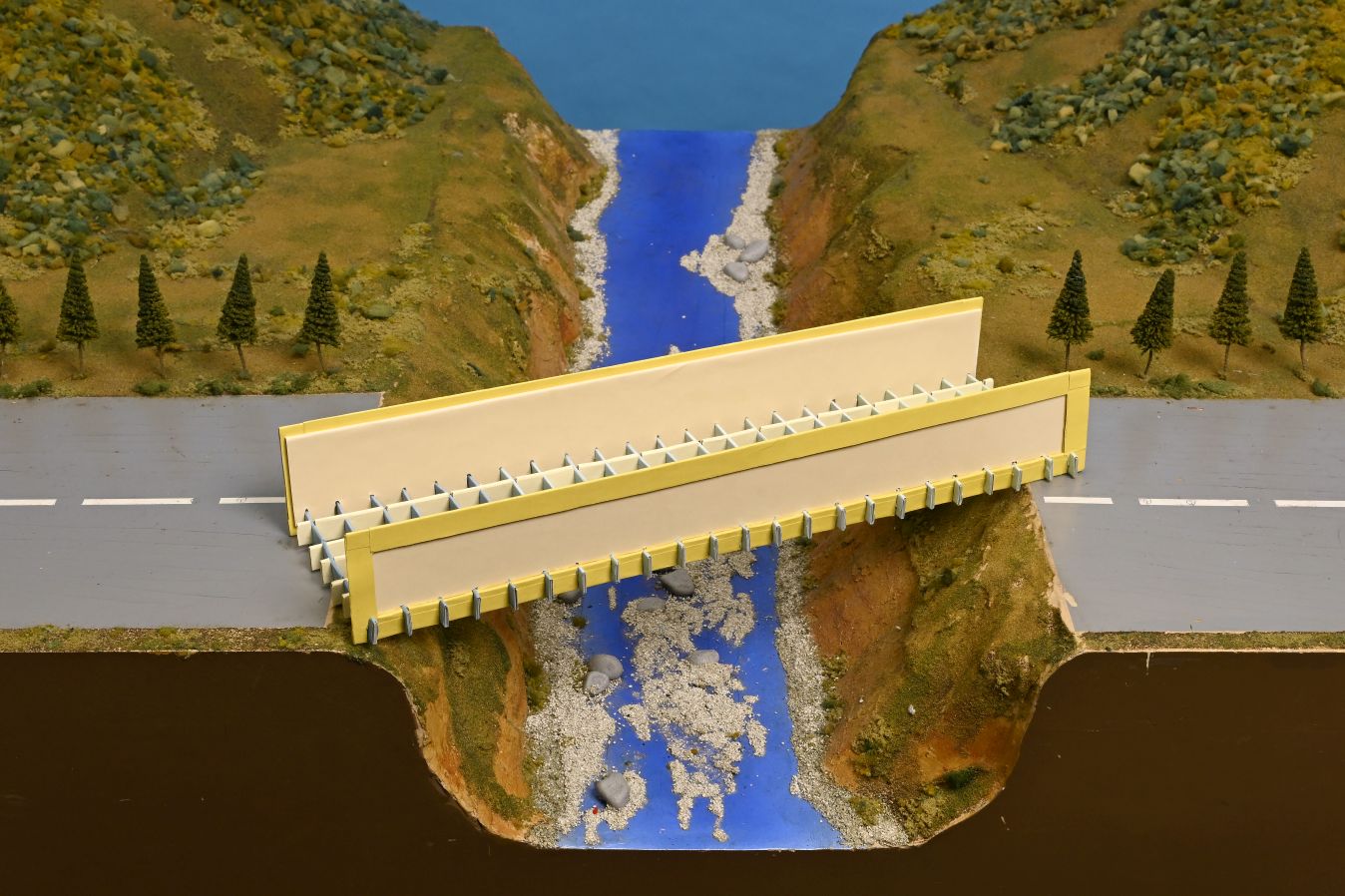

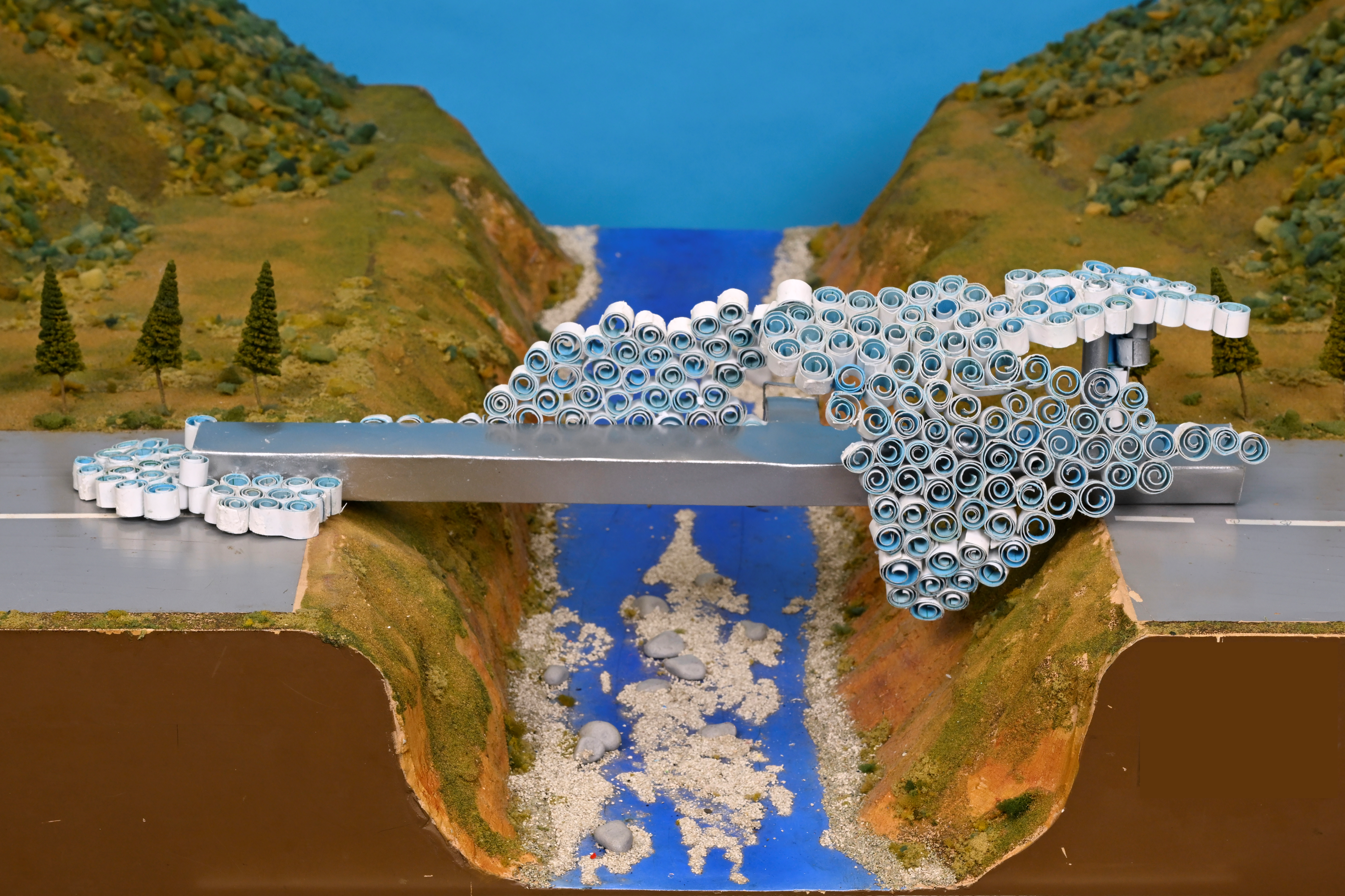

人も船も通れる橋

つくば市立前野小学校 金谷 和哉 さん

<製作者の作品アピール>

徳島県にある「かがすの橋」(昇開橋)を参考にして、橋の下を背の高い船も通れるような設計にしました。

ハンドルを回すと、橋が上下します。

橋げたは、中にじゃばらを入れることで、強くし、人も安心して、渡れる橋にしました。

<審査員長の講評>

この橋は、1か所のハンドルを回すだけで、橋桁(はしげた)が水平に上下します。かたちだけでなく、動く構造を考えることで、人や自動車だけでなく、川を通る大きな船も通ることができます。

橋桁の“じゃばら”や、わたりやすくした橋の土台部分など、使いやすさを考えぬかれた橋は、とても美しいかたちに仕上がっています。

令和6年度構造デザイン賞は、以下の5作品です。作品について、審査員より講評を頂きました。

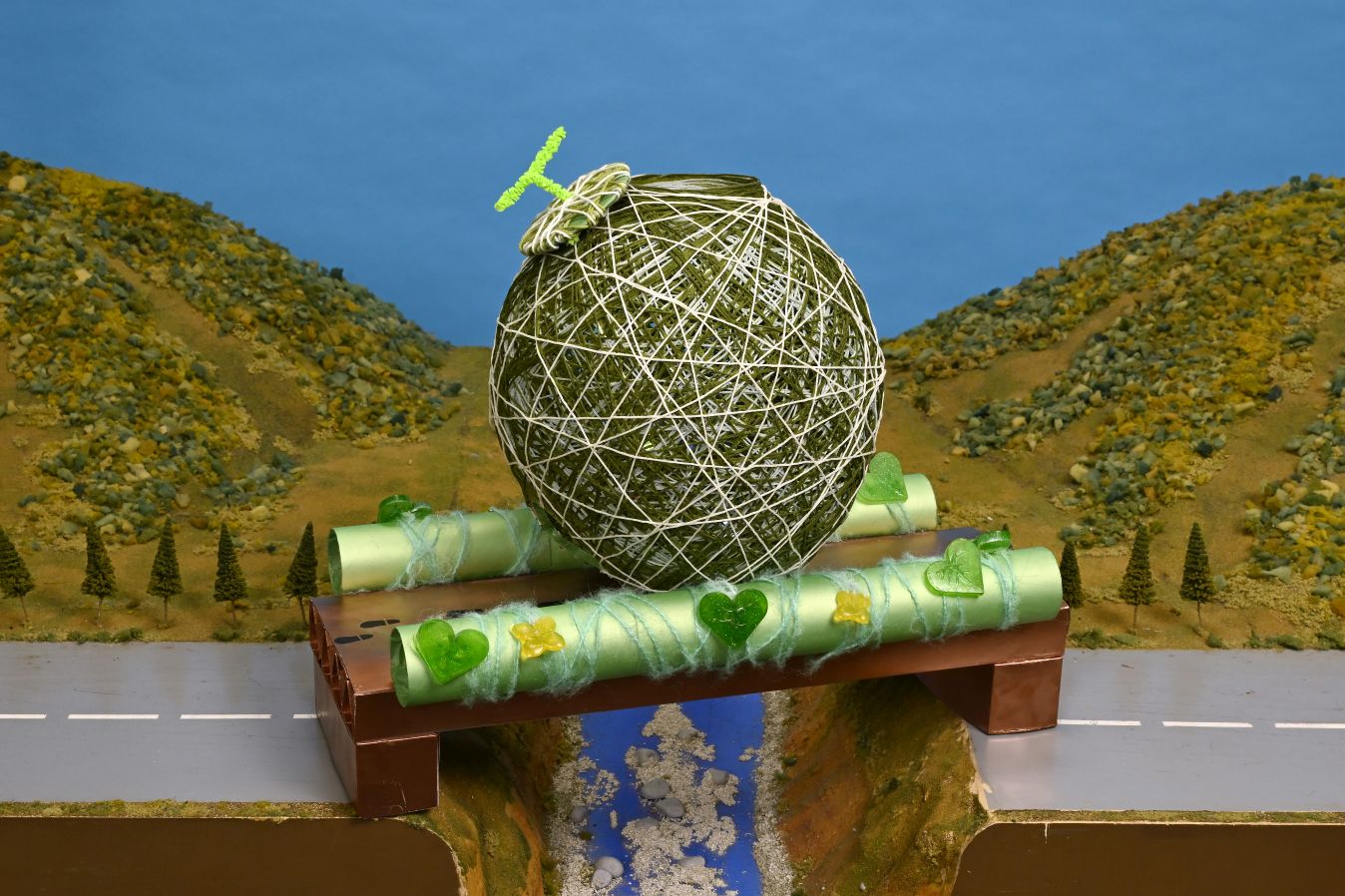

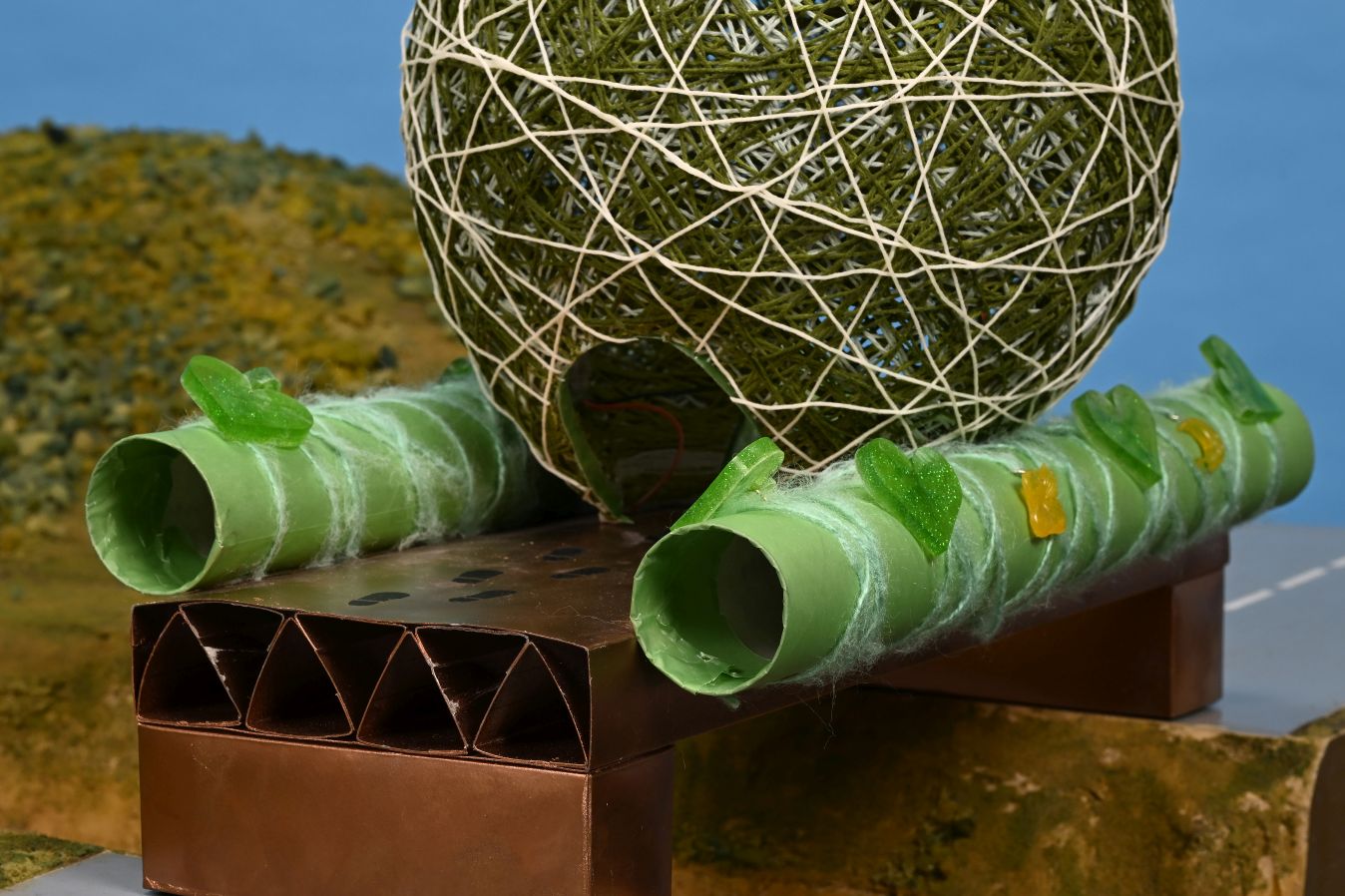

光るメロンを渡る橋

つくば市立竹園東小学校 岡部 愛奈 さん

<製作者の作品アピール>

わたしはメロンが大好きです。

のうかの人がおいしくメロンを育てている畑をイメージしました。

夜になるとあんどんのように光って渡る人をやさしくむかえます。

<審査員の講評>

糸で作られたメロンは、中が空どうになっていますが、非常にしっかりと作られています。

大きなメロンに目が行きがちですが、橋としてもしっかりと作られており、三角形の桁(けた)を並べてトラス構造とすることで、大きなメロンを支える強い橋になっています。

橋の両はしの土台となる部分も内部がトラス構造となっており、非常に安定しています。

弾むスパイラル橋

つくば市立吾妻小学校 若山 泰士 さん

<製作者の作品アピール>

トラス構造の三角の間にスパイラル状に加工したボール紙を固定し、強度と弾力性をもたせました。

赤い桁の内部に蛇腹折りを入れて1kgを耐えられるように工夫しました。

日光東照宮の白色で未完成であることを表現し、極彩色のような色づかいで目をひく色にしました。

この橋は丸と三角と四角の形で作りました。

<審査員の講評>

橋の上下に配置された赤い4本の細い四角形の桁(けた)は、内部に補強が入っており、それぞれ1本でも1kgをのせられるほどの強度があります。

4本の桁を橋をわたる方向に並べられた黒い三角形の部材で連結することで橋全体に安定させています。

間に入れられたスパイラル状の部品は、橋に大きな力がかかったときにバネのように動きます。

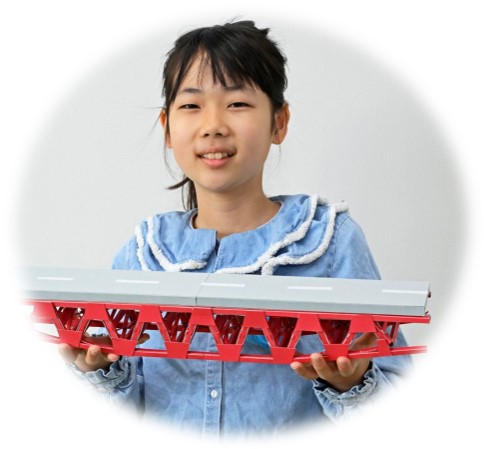

吾妻川大橋

つくば市立二の宮小学校校 田渕 仁子 さん

<製作者の作品アピール>

橋の構ぞうをトラス橋にしたことと、ちゃんと橋げたにコンクリートの白線がついていることです。

あと橋の高さを変えていることです。

<審査員の講評>

細かい部材をていねいに組み上げて作られており、本物の橋のような質感になっています。

逆さのアーチ構造は、橋の力の伝達を的確に表現しています。

また、トラスの節点となる各部品をつなげる板(ガセットプレート)を付けたり、路面やセンターラインの色に工夫をしたり、本物の橋が精密に再現されています。

レインボーレインボーブリッジ

つくば市立松代小学校 吉谷 梨沙 さん

<製作者の作品アピール>

トラス構造でアーチの形にして、1kgの重さにたえられるようにしたり、土台をつくって安定させたことです。

にじをみると楽しくなると思ったので横からみても、わたっていても、にじをみることができるようにしたことです。

下にぼうをつけてアーチが広がらないようにしたことです。

<審査員の講評>

非常に安定したアーチトラス橋です。

一つ一つが異なる色に着色された三角形の部品をつなげることで素敵なレインボーカラーのアーチになっています。

路面に力がかかったときにアーチが広がらず安定させるために、2本の細長い棒で支える工夫がされていて、ここ作りもていねいです。橋の両側につけられた欄干(らんかん:手すり)も全体とマッチしています。

日本列橋

つくば市立沼崎小学校 堤 奏一郎 さん

<製作者の作品アピール>

日本の山地をスポンジで高さを出しました。

1地方に2、3この特産物を紙やねん土を使ってつくりました。

トラスと橋の中にある三角形が強度を強くしています。

<審査員の講評>

橋の上に横たわる日本列島がとても素敵で、山脈などの様子が精密に表現されています。橋としては、曲がった日本列島をのせるために曲線橋となっています。

安定した曲線橋を作ることは、いくつかの工夫が必要ですが、本作品は、トラスの橋桁(はしげた)をX字状に配置し、その上に橋をわたる路面をのせることで上手に作られています。

令和6年度美術デザイン賞は、以下の5作品です。各作品について、審査員より講評を頂きました。

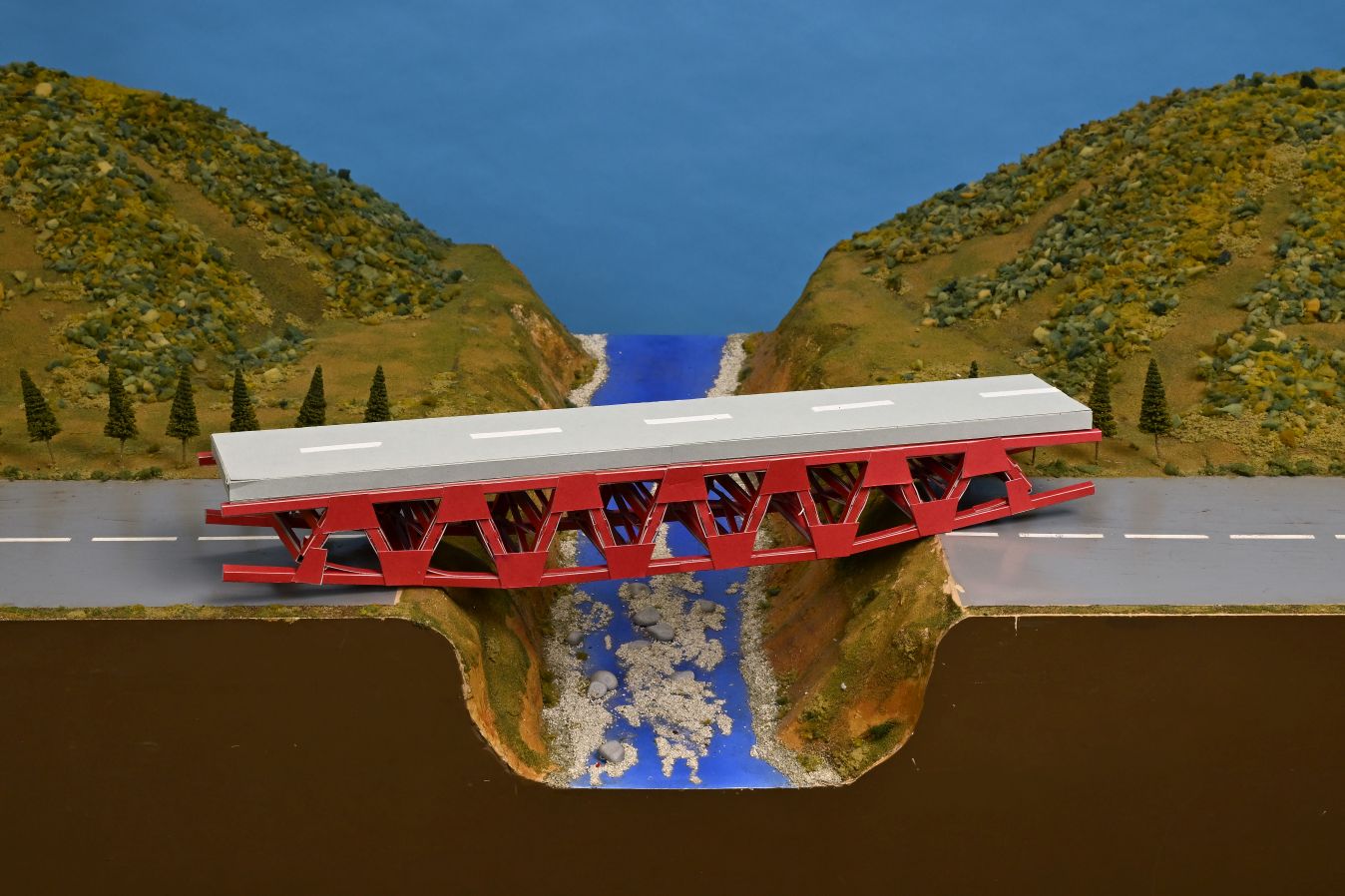

ハニカムはちの巣橋

つくば市立研究学園小学校 磯前 蘭乃 さん

<製作者の作品アピール>

左右を六角形のハニカムこうぞうにして、がんじょうにした。

六角形といえば、はちの巣をイメージしたので、はちの巣をテーマにした。

はちが安全に楽しくわたれるように、ちのせん用の橋にした。

橋のすぐ下には、はちの巣を入れた。

<審査員の講評>

ハチが安全にわたれる橋。

こんな発想に初めて出会いました。

橋の下には美味しいハチミツ工場がいつか出来るのかな?左右対しょうの六角形の部品が構造の強さとシンプルな造形美のコラボになっています。

また全体が、黄色と茶色の2色のみのカラーリングもハチをイメージし自然と調和しています。

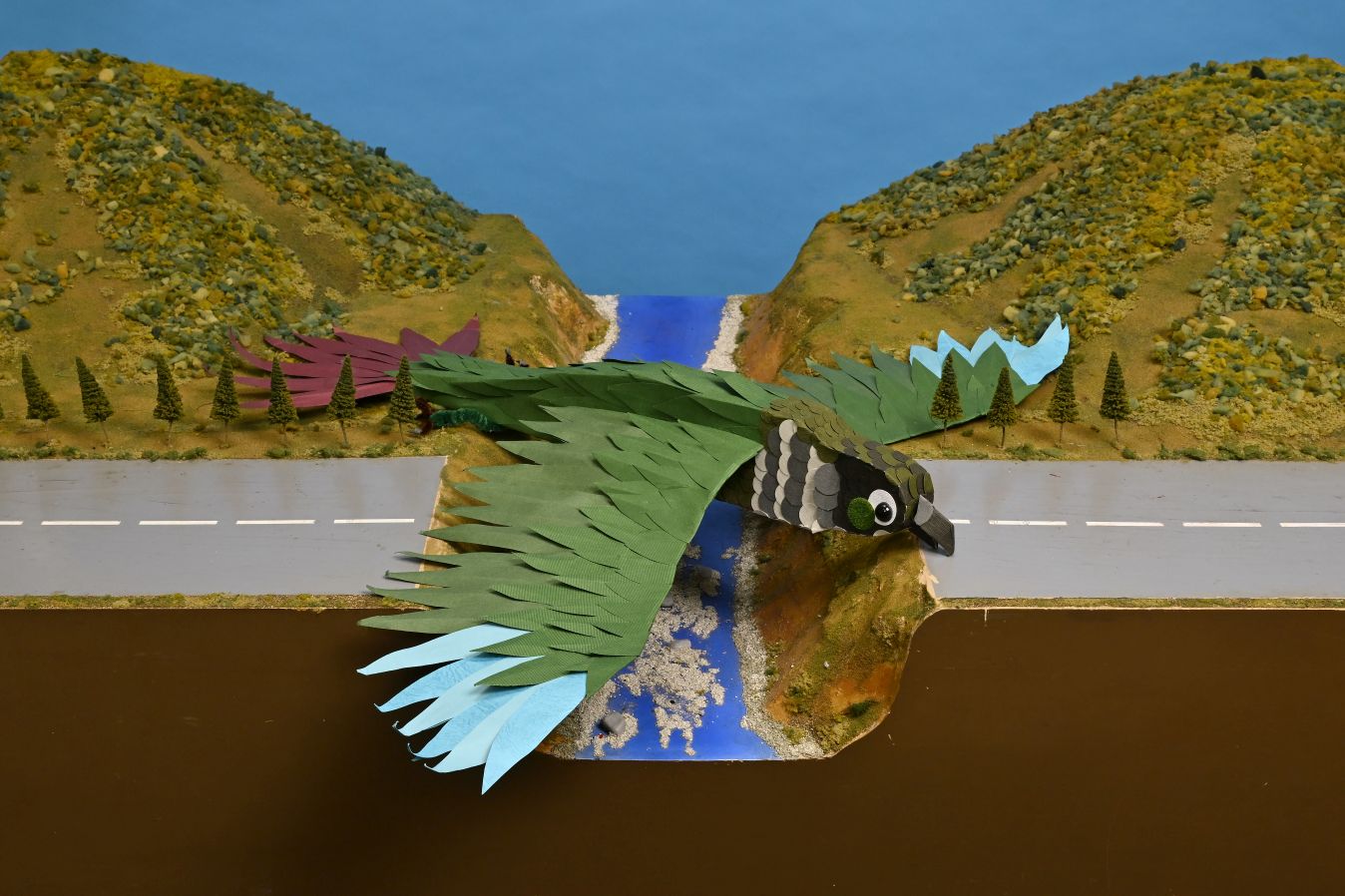

インコ橋

つくば市立みどりの学園義務教育学校校 温井 皐月 さん

<製作者の作品アピール>

わたしは、インコをかっています。

わたしは、ほねのこうぞうがきになりました。

今回のインコ橋は、鳥のほねからヒントをえてインコのせなかをわたる橋にしました。

鳥のほねの内部は、中空で多数の支柱が交差しほねの強度をたもっていることがわかったので多数の支柱を交差するこうぞうにしました。

ウロコインコをかっているのでしあげは色紙をかさねウロコをさいげんしました。

<審査員の講評>

将来は「鳥専門のお医者さん」になりたいという作者の思いが強く伝わってきます。

鳥の骨格を調べてそれをヒントに強固な橋を設計した計画性が素晴らしいです。

橋全体を色紙で重ねてはることで鳥の体の立体感を力強く表現し、工作技術をぞんぶんに使い、完成までていねいに作り上げられています。

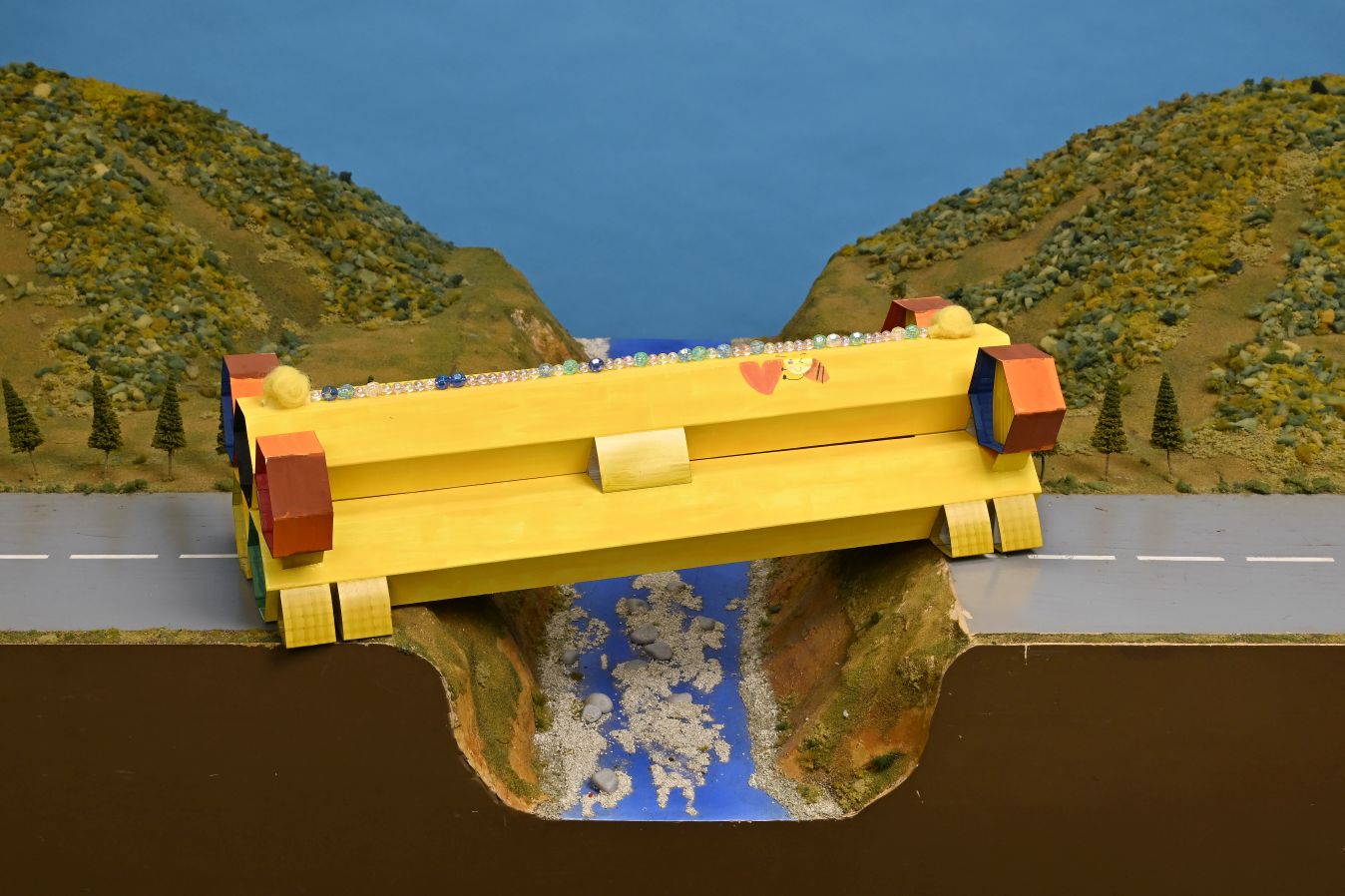

みつばちのオリンピック

つくば市立みどりの学園義務教育学校 中村 美陽 さん

<製作者の作品アピール>

ハニカム構造は強いと書いてあったので、六角形の形にしたら、みつばちの巣のように見え、六角形の中が空洞なのでトンネルにして3つつなげてより強くして、黒が歩道、黄色が電車、緑が車道にしました。

また今年はパリオリンピックなので、右左に六角形を追加して、五輪マークに見えるようにしました。

最後にかざりは上にビーズをつけ、キラキラ見えるようにし、はちの絵をかきました。

<審査員の講評>

黄色1色のシンプルでダイナミックな造形、太い六角形のトンネルが3本組み合わさることで非常に強い構造になっています。

それぞれのトンネルは人、電車、車専用に分けられた安全な設計になっています。

橋の両サイドには、オリンピックをイメージしたマークがあるので、ぜひこの橋でセーヌ川をわたりたいですね。

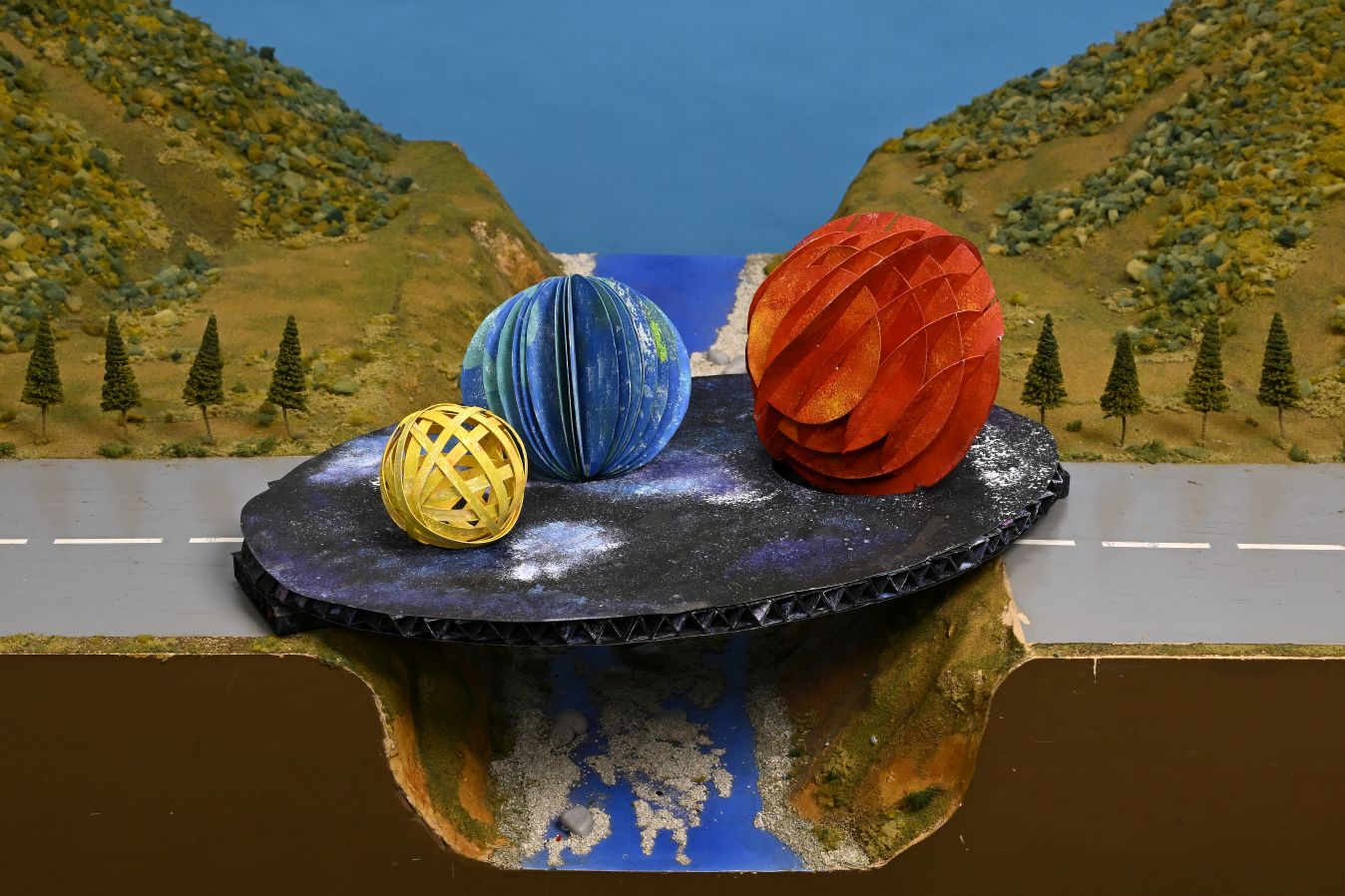

various spheres

つくば市立みどりの学園義務教育学校 永井 和花 さん

<製作者の作品アピール>

私は橋を上手に作るためにボール紙で作る橋講座に参加しました。

重い物にたえられるようにするための話を聞いたり、自分でネットで調べました。

橋げたにジャバラ折りをたくさん入れることと、トラス構造にすることで2kgにもたえる橋になりました。

きれいな宇宙を表現したく、うらと表にスポンジを使って色をぬりました。

地球や月、太陽もペーパークラフトを調べて工作しました。

見てほしいところは、色ぬりと細かい部分までていねいに工作したところです。

<審査員の講評>

作品名にある「various spheres(さまざまな球体)」の存在感が目をひきました。橋講座に参加して学び自分で調べて強い構造を工夫する探究心が素敵です。

球体は太陽、地球、月。紙で球体を作るのは難しい技術ですがよく調べて見事に表現されています。

宇宙へのロマンを感じながらわたりたい橋になりました。

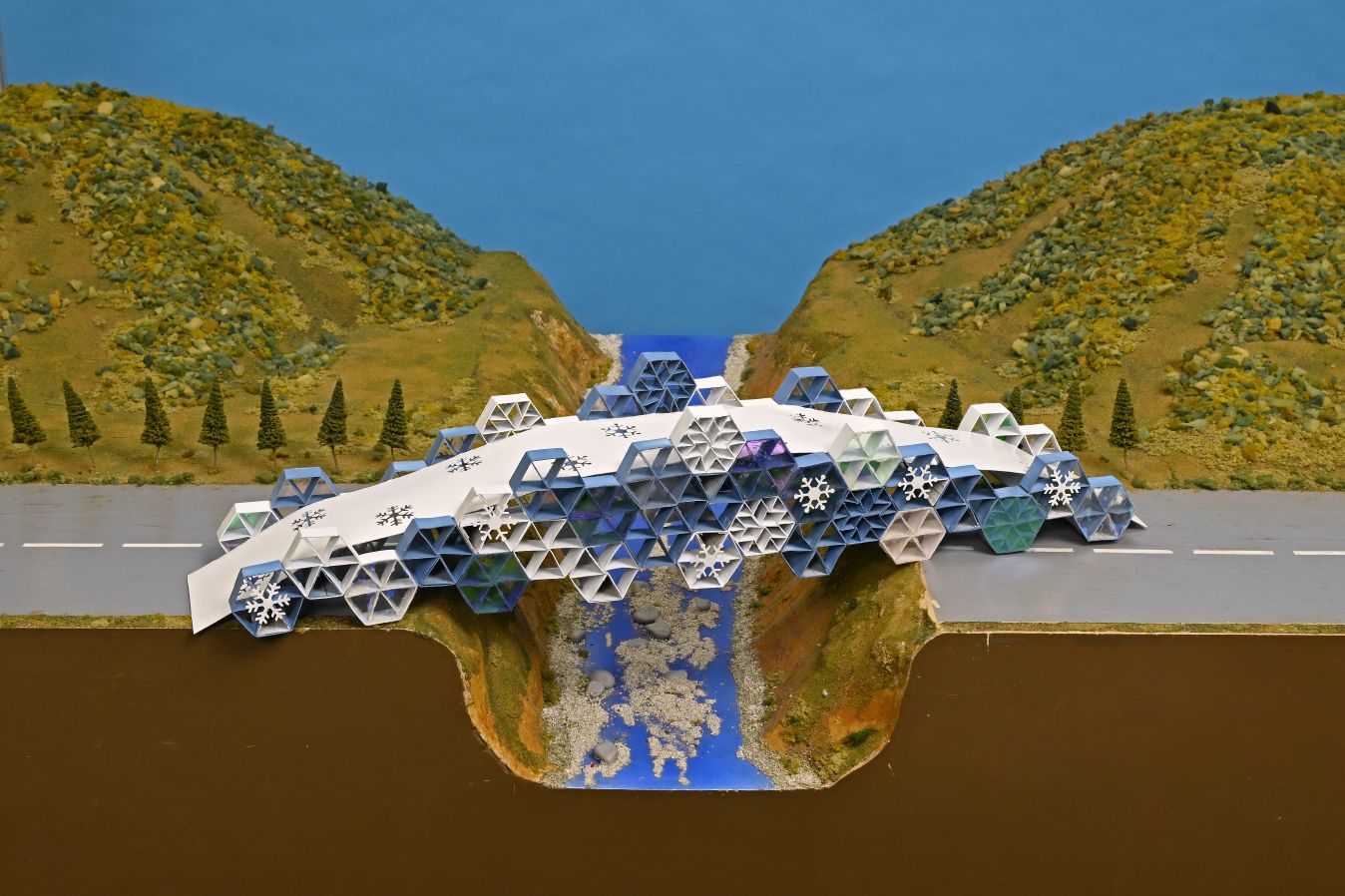

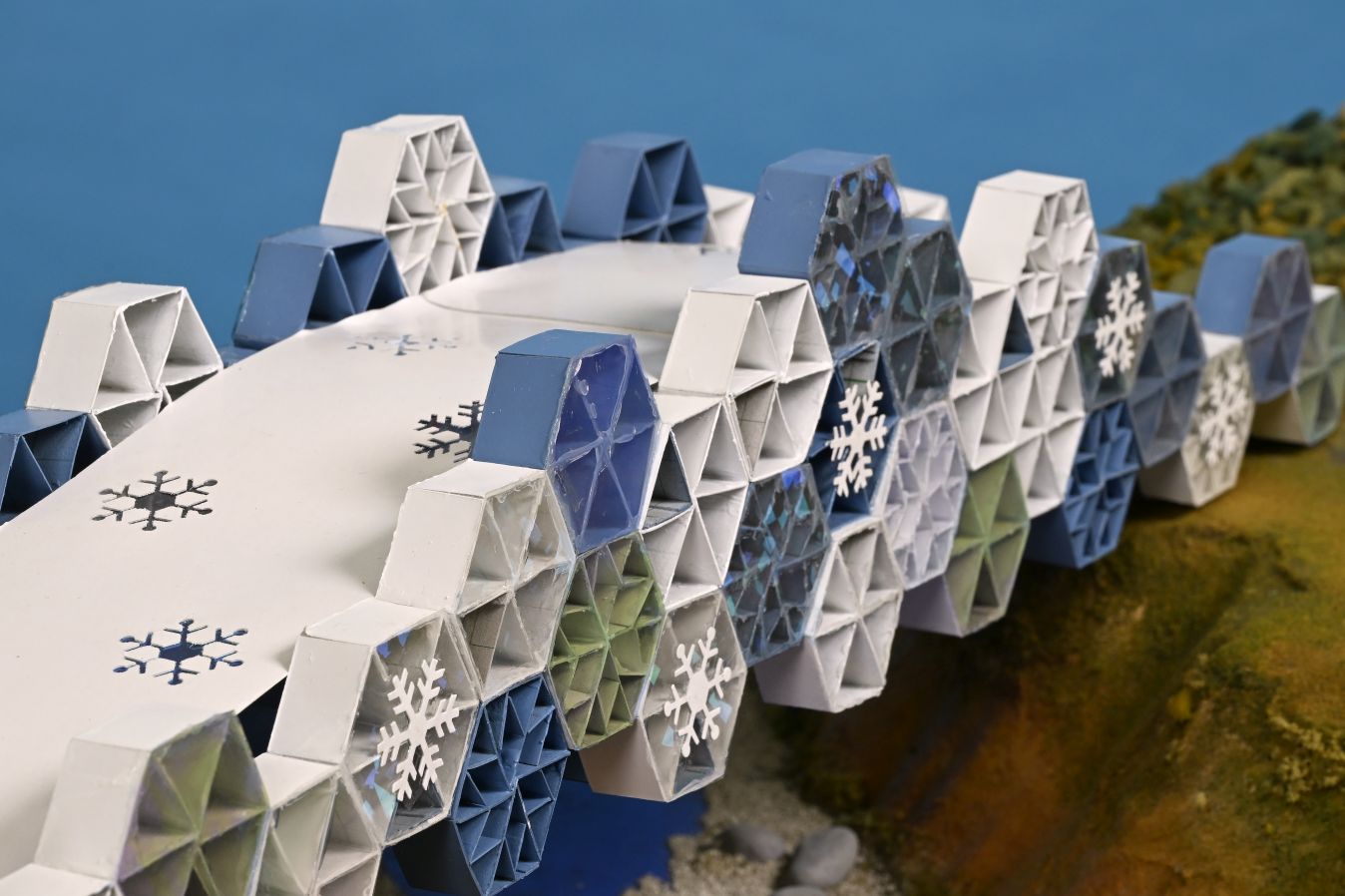

雪の結晶の橋

つくば市立桜南小学校 星尾 明里 さん

<製作者の作品アピール>

青と白の結晶をランダムに組み合わせ、見る方向でデザインが変わるように工夫しました。

フィルムでかざる事で雪の結晶の輝きを表現し、橋の内がわに空どうを作って、涼しさを感じてもらえるようにしました。

構造も三角形をたくさん使用して、つぶれにくく、強くなる事を目指しました。

<審査員の講評>

青と白に分けられた雪の結晶(けっしょう)の六角形がランダムのようで高い完成度のバランスで組み上がっています。

見る方向でデザインが変わる工夫と清々しいとうめい感の表現に声が出ないほどに目を見張りました。

また橋全体のゆったりとしたアーチも美しさを感じさせます。デザインセンスが素晴らしいです。

令和6年度努力賞は、以下の5作品です。作品について、審査員より講評を頂きました。

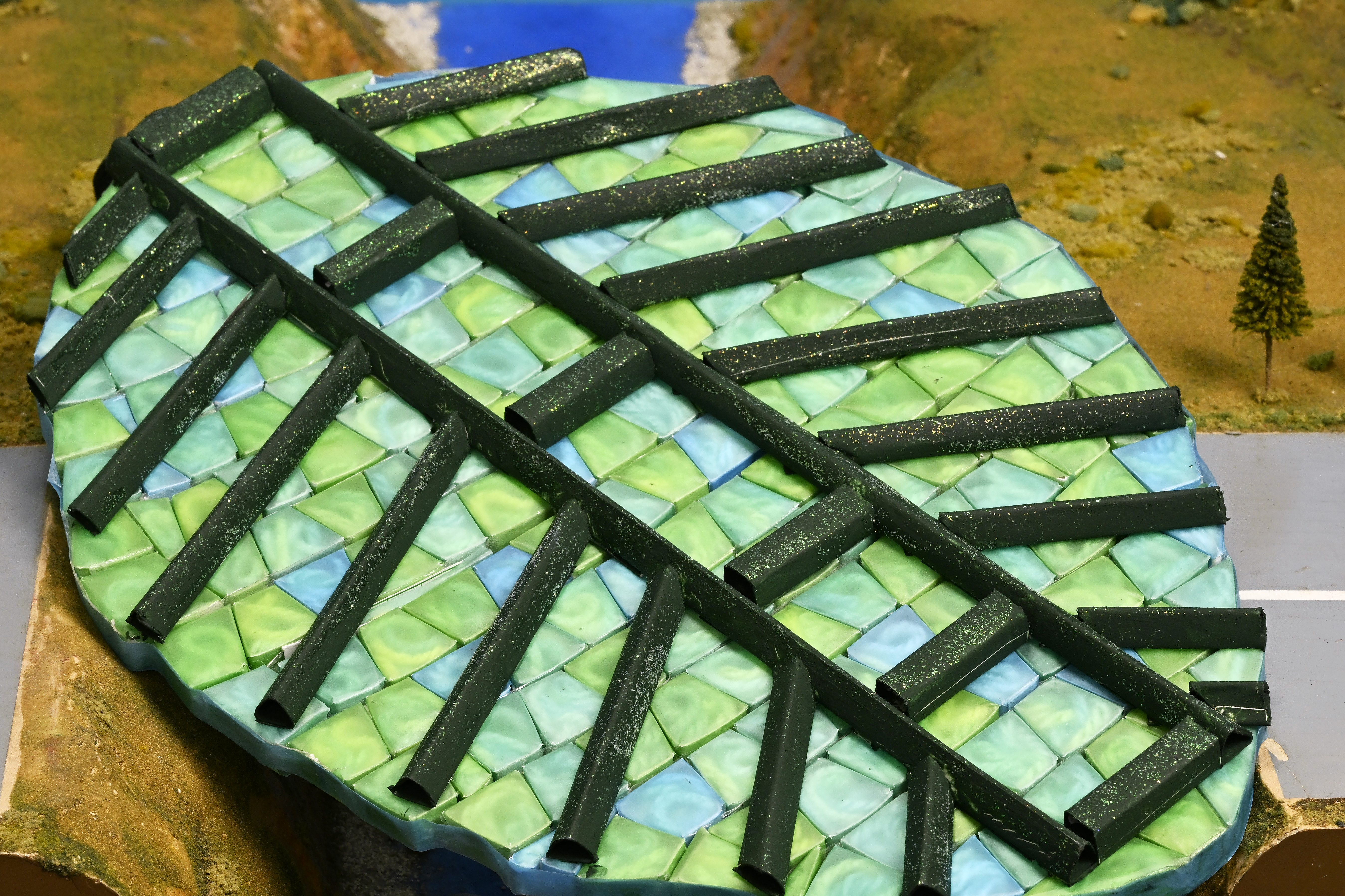

井桁橋

つくば市立竹園東小学校 鶴島 侑子 さん

<製作者の作品アピール>

橋は井桁模様になるように細長い部品を組み合わせました。

交わるところがたてと横が交互に上下するように地ごく組とよばれるやり方で組み合わせました。

橋を横からみると青からうす緑になるグラデーションにしました。

<審査員の講評>

シンプルで静けさを感じる、とても美しい橋です。

和室の障子などに使われる「地獄組(じごくぐみ)」といわれる井桁(いげた)の組み方を使い、ていねいにまっすぐに全体が組まれています。製作にはとても時間がかかったと思います。

青からうす緑へのグラデーションの色使いが、美しいまっすぐな橋にさらに静けさを加え、広さを感じさせます。

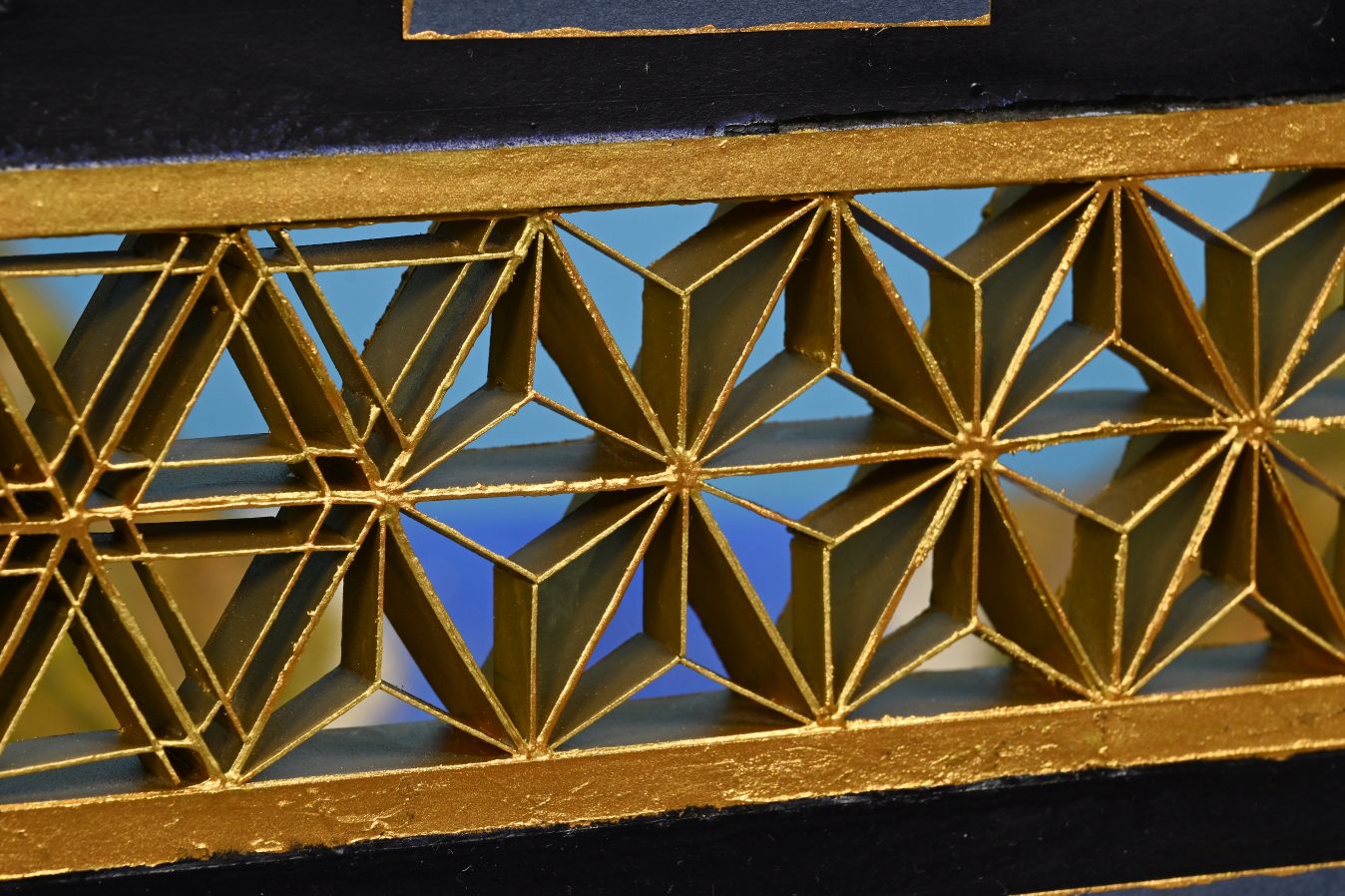

和をもって尊しとなす川床橋

つくば市立竹園西小学校 山越 大慶 さん

<製作者の作品アピール>

川のせせらぎを聞きながらゆっくり時を共有して人と仲良くなる橋。

むりして会話をつなげなくても一緒にせせらぎを聞いて話したくなったら話して、間を楽しんでほしいです。

夜は、うるしのぬけている所にあるかんせつしょうめいと水面からはんしゃしてくる光できらめく組木がふんいきを出します。

<審査員の講評>

落ち着いた色使いで、堂々とした重厚感があります。

すみずみに至る細やかな作業、組木の美しさが心に残ります。

川のせせらぎが人を呼び、それぞれの時間を楽しむことができます。

また、夜はきらめく橋の姿に心を打たれることでしょう。

川床(かわどこ)橋の上で川のせせらぎをききながら、時が流れるのを忘れてゆっくり過ごしてみたいです。

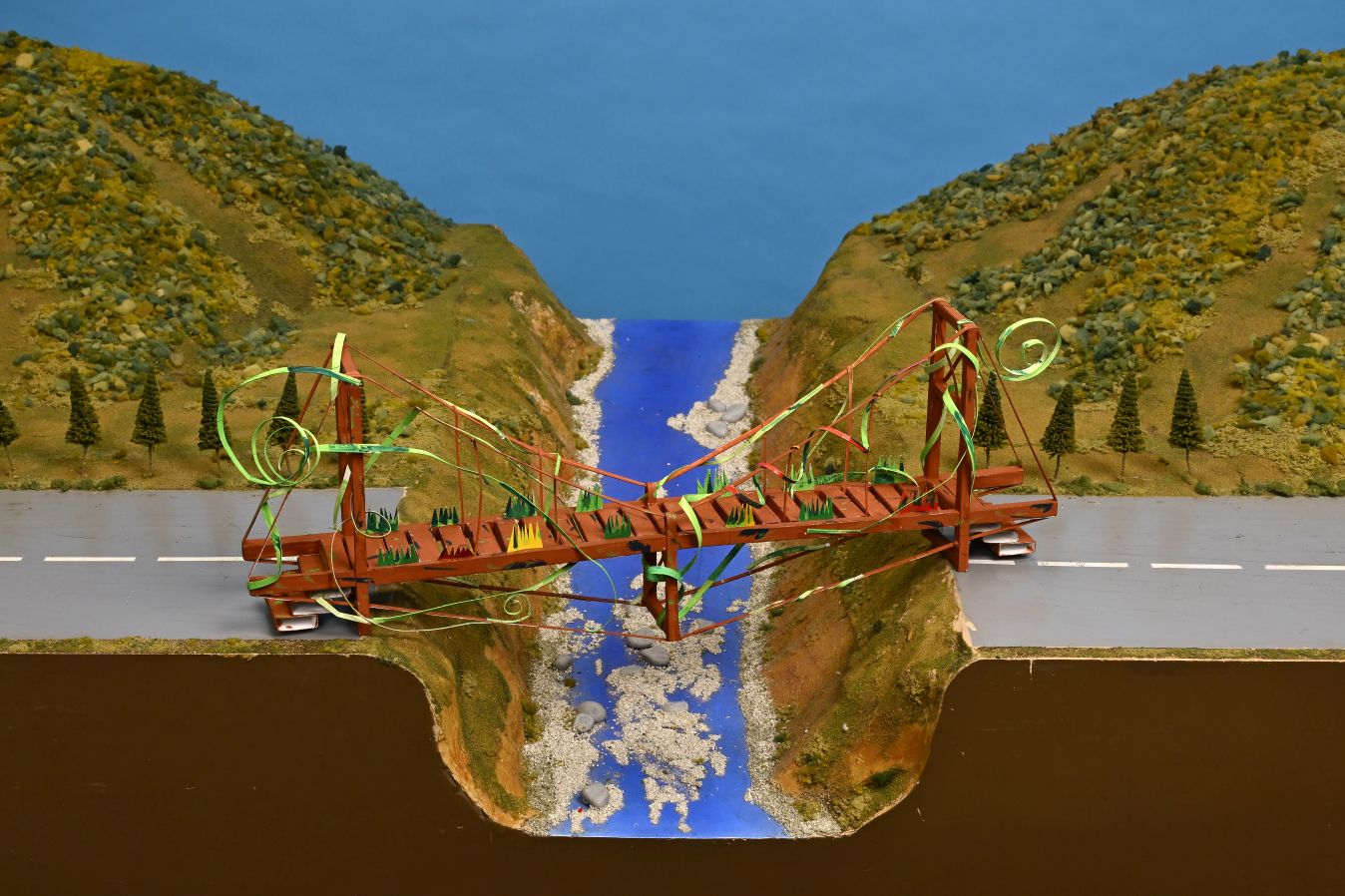

ツル橋

つくば市立研究学園小学校 亀谷 篤紀 さん

<製作者の作品アピール>

森の中の古い橋のイメージで作りました。

古い橋のイメージなので、ツルをつけたり草をつけたりしました。

森の中で目立たないように部材を細かくしました。

地面に固定できないので、上と下で引き合ってバランスをとれるようにしました。

<審査員の講評>

上部と下部のケーブルがしっかりと引き合っており、バランスがいいです。

ツルがからみつき草も生えており、昔から森の中にたたずんでいる古い橋のイメージがわいてきます。

森と一体化した色使いで、細い部材を使用しています。

森の中では、目立たずなかなか見つけられないでしょう。橋をわたってたどり着いた先が楽しみです。

鳥を呼ぶ、自然に包まれる橋

つくば市立香取台小学校 村田 琉真 さん

<製作者の作品アピール>

野鳥が遊びに来たくなるような自然なふんいきを出したくて、シラカバやカラマツの木は実際に見に行って色や形を観察し、ボール紙で作りました。

橋の真ん中は、川がのぞけて、重さにもたえられるこうぞうにしてあります。

上部の柱には川の水が流せて、パイプから植物たちに水をあげたり、暑い日には中央の建物の屋根に水を流したりすることができます。

建物はカフェにもできます。

歩きやすいようにウッドチップもしきました。

<審査員の講評>

シラカバやカラマツの木はまるで本物の質感です。

木々には可愛らしい鳥がとまっており、巣箱もあります。

真ん中から川がのぞけるしかけや、歩きやすくするためのウッドチップ、上部のパイプ、カフェにもできる建物等、たくさんの工夫でいっぱいです。

自然に包まれる橋には、鳥たちが安心して遊びに来てくれるでしょう。

うずまき橋

つくば市立並木小学校 天谷 一晴 さん

<製作者の作品アピール>

・うずまきがいろんなところにくっついているところ。

・しょうばんがぎん色でかがやいているところ。

・やねとはしら1本でささえているところ。

・やすめるテラスやベンチがあるところ。

<審査員の講評>

一つ一つをどうやって丸めたのか不思議になるくらいのたくさんの小さなうずまきがリズミカルに並んで、テラスやベンチとして橋の側面と上部をかざっています。

橋をわたる路面は銀色、うずまきには白や青を使っており、さわやかな色合いに仕上がっています。

風がふきぬける海辺の高台にあったらすてきな橋だと感じました。

地ごく橋

つくば市立大曽根小学校 児島 来希 さん

<製作者の作品アピール>

いつもはふつうの橋だけど、悪いことをした人が通ると急に地ごくへと代わります。

クモの糸をつかめるかどうかは、あなた次第です。

悪いことはやめましょう。

※「土木の日2024賞」とは?

「土木の日2024賞」は、「土木の日2024」一般公開(令和6年11月16日(土))にご来場いただいた皆さまの投票により決定する賞です。

「ボール紙で作る橋コンテスト」は、30年にわたる歴史のなかで、のべ約12,000名の児童に参加いただいております。

この賞は、コンテストの四半世紀の歴史を記念し、参加者への感謝の意味をこめて、平成30年に創設されました。